3'00" 읽기

- 1701-1711년 중간 결과와 광범위한 출처 모음을 출판, 작품이 유실되지 않도록 했다.

- 과학 역사서의 창시자라는 칭호, 역사적 진실은 출처가 올바르게 사용되어야만 확립

- 출처의 출판만이 과학적으로 건전하고 검증 가능한 역사 기록이 필요하다는 의견

라이프니츠처럼 사물의 기원에 대해 철저하고 항상 관심을 갖고 있는 그는 이 이야기를 세계의 기원에 대한 논문으로 시작한다. 따라서 그가 결코 역사를 완성하지 않고 서기 1005년으로 "오직" 전진할 것이라는 것은 놀라운 일이 아니다. 이 프로젝트는 그의 삶이 끝날 때까지 그와 함께 했을 것이다.

라이프니츠는 1701년에서 1711년 사이에 중간 결과와 광범위한 출처 모음을 출판해 그의 사후에도 위대한 작품이 유실되지 않도록 했다. 특히 자료의 중요성과 자료의 취급에 대한 이러한 초점은 라이프니츠가 과학 역사서의 창시자라는 칭호를 갖게 되었다. 이 학자는 역사적 진실은 출처가 올바르게 사용되어야만 확립될 수 있고 출처의 출판만이 과학적으로 건전하고 검증 가능한 역사 기록이 필요하다는 의견이다.

위대한 Welfen 역사 저작을 위한 연구 여행에서 그는 로마에 와서 바티칸 도서관의 관리를 제안받았다. 그는 개신교이기 때문에 그것을 거부하지만 같은 해에 볼펜뷔텔에 있는 헤르조그 아우구스트 도서관의 관리를 인수했다. 여기서 그가 했던 작업이 책에 대한 최초의 분류 체계의 개념으로 역사에 기록된다. 그는 처음으로 장르별, 주제별, 알파벳순으로 작품을 분류했다. 이제 개별 작품을 빠르고 구체적으로 찾을 수 있었다.

단일론

하노버에 있는 동안 라이프니츠는 반복적으로 그의 초기 활동 분야 중 하나인 철학에 몰두했다. 오늘날 이 분야에서 그의 가장 잘 알려진 이론 중 하나는 "단일론(monadology)"이다. 이에 따르면 전 세계는 소위 모나드로 구성된다. 이것들은 우리 주변의 모든 것이 만들어지는 가장 단순하고 가장 나눌 수 없는 단위다. 모든 모나드는 지각과 같은 정신적 기능을 가지고 있으며, 심지어 돌과 같은 무생물의 모나드도 있다.

라이프니츠에 따르면, 무기물의 모나드는 가장 모호하고 따라서 가장 낮은 형태의 지각을 소유하는 반면, 그는 가장 명확하고 따라서 가장 높은 형태의 지각을 신에게 돌린다. 신은 또한 모나드를 창조했고 미래에 그들을 위해 준비된 모든 것을 이미 모나드에 배치했다. 따라서 라이프니츠의 상상 속에서 전 세계는 서로 완벽하게 조화를 이루고 있으며, 그는 창조를 통해 미리 정해진 조화를 ‘미리 정해진 조화’라고 불렀다.

이러한 방식으로 학자는 물리학을 초월한 것, 감각으로 경험할 수 있는 것을 다루는 이른바 형이상학의 문제를 설명한다. 모나드를 통해 라이프니츠는 소위 몸-영혼 문제, 즉 몸과 영혼이 함께 속하는지 여부와 몸이 생각하는 것에 대해서만 반응할 수 있는 이유에 구체적으로 답한다. 라이프니츠(Leibniz)에 따르면, 신이 우리를 그렇게 창조했기 때문에 미리 정해진 모나드의 조화를 통해 육체적 정신적 과정이 동시에 진행될 수 있다.

물론 오늘날에는 이러한 견해가 오래전에 구식이 되었다. 그럼에도 그의 이론은 여전히 후대의 철학자들에게 사유의 양식을 제공하며 현대 철학 개념의 선구자로 간주되고 있다.

모든 세계의 최고

라이프니츠가 말년에 출판한 철학적이면서 동시에 신학적인 또 다른 저작은 세상의 고통과 불행이 어떻게 자비롭고 전능하신 하나님과 양립할 수 있는지에 대한 질문을 다루었다. 라이프니츠는 그의 작업을 "신정론"이라고 부르며 따라서 오늘날에도 여전히 유효한 이 질문을 다루기 위한 용어를 만들었다.

그가 이 문제에 대한 답도 주지 않았다면 그는 라이프니츠가 아니었을 것이다. 그는 "가능한 모든 세계 중 최고"라는 말로 그것을 해결한다. 이것은 하나님이 그의 선하심과 전능하심으로 가능한 최상의 세상을 확인하고 창조하셨다는 것을 의미한다. 라이프니츠는 우리 세계의 악을 부정하지 않기 때문이다. 그는 우리 세계가 전반적으로 가능한 최고이며 좋은 것을 인식할 수 있으려면 나쁜 것이 중요하다고 생각했다. 따라서 세상은 나쁜 것이 없다면 전반적으로 더 나은 세상이 될 수 없다.

그는 또한 우리의 세계가 완벽해서는 안 된다고 믿었다. 그렇다면 신은 자신과 똑같은 완전한 존재, 일종의 제2의 신을 창조해 자신을 복제했을 뿐이다. 그러므로 하나님은 세상을 창조하실 때 모퉁이를 잘라야 했다.

라이프니츠는 1716년 70세의 나이로 하노버에서 마침내 그의 저서 Theodicy and Monadology를 완성한 지 몇 년 만에 사망했다. (계속)

- 1701-1711년 중간 결과와 광범위한 출처 모음을 출판, 작품이 유실되지 않도록 했다.

- 과학 역사서의 창시자라는 칭호, 역사적 진실은 출처가 올바르게 사용되어야만 확립

- 출처의 출판만이 과학적으로 건전하고 검증 가능한 역사 기록이 필요하다는 의견

역사가, 철학자, 신학자

역사의 아버지이자 책의 제왕

라이프니츠의 새로운 고용주인 하노버의 에른스트 아우구스트 공작은 학자에게 연구 대신 호프라트로서의 의무를 다할 것을 요구하고 1685년에 그에게 벨프스의 역사를 기록하도록 위임했다. Guelphs는 Duke Ernst August를 포함하는 오래된 귀족 가문으로 오랫동안 하노버에서 많은 영향을 미쳤다.

|

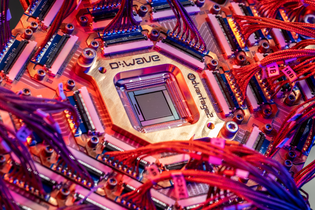

| ▲ 1691년 라이프니츠가 관장으로 인수한 Wolfenbüttel의 Herzog-August 도서관. © Losch/CC-by-sa 3.0 |

라이프니츠처럼 사물의 기원에 대해 철저하고 항상 관심을 갖고 있는 그는 이 이야기를 세계의 기원에 대한 논문으로 시작한다. 따라서 그가 결코 역사를 완성하지 않고 서기 1005년으로 "오직" 전진할 것이라는 것은 놀라운 일이 아니다. 이 프로젝트는 그의 삶이 끝날 때까지 그와 함께 했을 것이다.

라이프니츠는 1701년에서 1711년 사이에 중간 결과와 광범위한 출처 모음을 출판해 그의 사후에도 위대한 작품이 유실되지 않도록 했다. 특히 자료의 중요성과 자료의 취급에 대한 이러한 초점은 라이프니츠가 과학 역사서의 창시자라는 칭호를 갖게 되었다. 이 학자는 역사적 진실은 출처가 올바르게 사용되어야만 확립될 수 있고 출처의 출판만이 과학적으로 건전하고 검증 가능한 역사 기록이 필요하다는 의견이다.

위대한 Welfen 역사 저작을 위한 연구 여행에서 그는 로마에 와서 바티칸 도서관의 관리를 제안받았다. 그는 개신교이기 때문에 그것을 거부하지만 같은 해에 볼펜뷔텔에 있는 헤르조그 아우구스트 도서관의 관리를 인수했다. 여기서 그가 했던 작업이 책에 대한 최초의 분류 체계의 개념으로 역사에 기록된다. 그는 처음으로 장르별, 주제별, 알파벳순으로 작품을 분류했다. 이제 개별 작품을 빠르고 구체적으로 찾을 수 있었다.

단일론

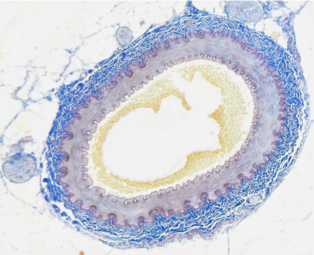

하노버에 있는 동안 라이프니츠는 반복적으로 그의 초기 활동 분야 중 하나인 철학에 몰두했다. 오늘날 이 분야에서 그의 가장 잘 알려진 이론 중 하나는 "단일론(monadology)"이다. 이에 따르면 전 세계는 소위 모나드로 구성된다. 이것들은 우리 주변의 모든 것이 만들어지는 가장 단순하고 가장 나눌 수 없는 단위다. 모든 모나드는 지각과 같은 정신적 기능을 가지고 있으며, 심지어 돌과 같은 무생물의 모나드도 있다.

|

| ▲ 모나드에 대해 라이프니츠가 손으로 쓴 메모. |

라이프니츠에 따르면, 무기물의 모나드는 가장 모호하고 따라서 가장 낮은 형태의 지각을 소유하는 반면, 그는 가장 명확하고 따라서 가장 높은 형태의 지각을 신에게 돌린다. 신은 또한 모나드를 창조했고 미래에 그들을 위해 준비된 모든 것을 이미 모나드에 배치했다. 따라서 라이프니츠의 상상 속에서 전 세계는 서로 완벽하게 조화를 이루고 있으며, 그는 창조를 통해 미리 정해진 조화를 ‘미리 정해진 조화’라고 불렀다.

이러한 방식으로 학자는 물리학을 초월한 것, 감각으로 경험할 수 있는 것을 다루는 이른바 형이상학의 문제를 설명한다. 모나드를 통해 라이프니츠는 소위 몸-영혼 문제, 즉 몸과 영혼이 함께 속하는지 여부와 몸이 생각하는 것에 대해서만 반응할 수 있는 이유에 구체적으로 답한다. 라이프니츠(Leibniz)에 따르면, 신이 우리를 그렇게 창조했기 때문에 미리 정해진 모나드의 조화를 통해 육체적 정신적 과정이 동시에 진행될 수 있다.

물론 오늘날에는 이러한 견해가 오래전에 구식이 되었다. 그럼에도 그의 이론은 여전히 후대의 철학자들에게 사유의 양식을 제공하며 현대 철학 개념의 선구자로 간주되고 있다.

모든 세계의 최고

라이프니츠가 말년에 출판한 철학적이면서 동시에 신학적인 또 다른 저작은 세상의 고통과 불행이 어떻게 자비롭고 전능하신 하나님과 양립할 수 있는지에 대한 질문을 다루었다. 라이프니츠는 그의 작업을 "신정론"이라고 부르며 따라서 오늘날에도 여전히 유효한 이 질문을 다루기 위한 용어를 만들었다.

그가 이 문제에 대한 답도 주지 않았다면 그는 라이프니츠가 아니었을 것이다. 그는 "가능한 모든 세계 중 최고"라는 말로 그것을 해결한다. 이것은 하나님이 그의 선하심과 전능하심으로 가능한 최상의 세상을 확인하고 창조하셨다는 것을 의미한다. 라이프니츠는 우리 세계의 악을 부정하지 않기 때문이다. 그는 우리 세계가 전반적으로 가능한 최고이며 좋은 것을 인식할 수 있으려면 나쁜 것이 중요하다고 생각했다. 따라서 세상은 나쁜 것이 없다면 전반적으로 더 나은 세상이 될 수 없다.

그는 또한 우리의 세계가 완벽해서는 안 된다고 믿었다. 그렇다면 신은 자신과 똑같은 완전한 존재, 일종의 제2의 신을 창조해 자신을 복제했을 뿐이다. 그러므로 하나님은 세상을 창조하실 때 모퉁이를 잘라야 했다.

라이프니츠는 1716년 70세의 나이로 하노버에서 마침내 그의 저서 Theodicy and Monadology를 완성한 지 몇 년 만에 사망했다. (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+