2'40" 읽기

- 갈색 쥐는 타액, 대변, 소변을 통해 약 120가지 전염병을 전염시킬 수 있다.

- 쥐가 퍼뜨리는 데 주요 역할을 한 가장 악명 높은 질병은 선페스트, 즉 “흑사병”

- 쥐는 1500년 이후 멸종된 모든 조류, 포유류, 파충류 종의 거의 3분의 1 차지

걸어 다니는 세균 떼?

실제로 독일의 니더작센州 소비자 보호 및 식품 안전국에 따르면 갈색 쥐는 타액, 대변, 소변을 통해 약 120가지 전염병을 전염시킬 수 있다. 여기에는 발진티푸스와 콜레라, 선모충증, 톡소플라스마증, 한타바이러스가 포함된다. 예를 들어, 쥐가 사람의 배설물 속을 돌아다니거나 쓰레기를 뒤질 때 이러한 병원균이 발견된다. 그러나 소위 매개체로서 이들 자체는 일반적으로 병에 걸리지 않으며 단순히 바이러스와 박테리아를 전염시킬 뿐이다.

비록 쥐가 매우 많은 병원체를 보유하고 있지만, 개별 연구에서 알 수 있듯이 다른 포유동물에 비해 그 수가 훨씬 많지 않을 수 있다. 그러나 쥐가 옮기는 박테리아와 바이러스를 잠재적으로 위험하게 만드는 것은 이러한 병원체 중 다수가 인간을 감염시키는 데 적응되어 쉽게 우리에게 전파되어 심각한 질병을 일으킬 수 있다는 사실이다.

이미지 손상으로서의 전염병

쥐가 퍼뜨리는 데 주요 역할을 한 가장 악명 높은 질병은 선페스트, 즉 “흑사병”이다. 림프절을 따라 나타나는 화농성 부종("돌기")은 다른 증상과 함께 40~60%의 경우 사망에 이른다. 흑사병의 원인은 예르시니아 페스티스(Yersinia pestis)라는 박테리아다. 이는 쥐가 옮길 수 있는 많은 병원체 중 하나다. 설치류가 쥐벼룩(Xenopsylla cheopis)에 물린 경우 쥐 혈액에 있는 박테리아를 섭취하여 사람에게 전염시킬 수 있다.

이 메커니즘은 예를 들어 19세기 중국의 전염병이나 오늘날 마다가스카르에서 발생한 전염병 등 수많은 전염병의 주요 원인이었다. 그러나 쥐와 벼룩은 아마도 14세기 중반부터 유럽 인구의 약 3분의 1을 죽인 역사상 가장 파괴적인 전염병 전염병에서 사소한 역할을 했을 것이다.

그 대신, 과학자들은 중세 시대의 “흑사병”의 주요 원인을 인간의 벼룩과 몸니에 두었다. 비위생적이고 비좁은 환경 덕분에 이 질병은 숙주에서 숙주로 쉽게 퍼질 수 있었다. 그렇지 않으면 쥐가 매우 "유죄"가 있거나 적어도 의도적으로 질병을 전염시키는 것으로 간주될 수 없다. 사실 쥐들은 하루에도 몇 번씩 스스로를 씻고 서로 손질을 해주는 아주 깨끗한 동물이기 때문이다. 그러나 폐기물과 운하의 생활 환경을 고려하면 그것만으로는 그곳에 숨어 있는 병원균을 막기에는 충분하지 않다.

치명적인 침략자

인간에게 잠재적인 위험이 있음에도 불구하고 쥐는 "병원균을 수집"하는 경향에 관계없이 다른 동물 종에 훨씬 더 많은 해를 끼친다. 인간 정착민에 의해 가장 먼 생태계에 유입된 침입종인 적응력이 뛰어난 설치류는 전 세계적으로 큰 피해를 입힌다.

쥐는 1500년 이후 멸종된 모든 조류, 포유류, 파충류 종의 거의 3분의 1을 차지하는 것으로 추정된다. 이것은 길고양이보다 야생동물에게 더욱 해롭다. 쥐는 다른 종의 알과 새끼를 먹음으로써 종종 개체수를 급격하게 감소시킨다. 특히 작고 고립된 섬에서 종 전체를 죽음으로 몰아넣는다.

그러나 이 모든 것에도 불구하고 쥐는 혐오감으로 인해 종종 간과되는 사랑스럽고 놀랍도록 인간적인 측면을 많이 가지고 있다. (계속)

- 갈색 쥐는 타액, 대변, 소변을 통해 약 120가지 전염병을 전염시킬 수 있다.

- 쥐가 퍼뜨리는 데 주요 역할을 한 가장 악명 높은 질병은 선페스트, 즉 “흑사병”

- 쥐는 1500년 이후 멸종된 모든 조류, 포유류, 파충류 종의 거의 3분의 1 차지

쥐 증오의 길에서 : 전염병, 멸종, 혐오감

우리 인간은 반드시 쥐로 고통받는 것을 좋아하지 않는다. "쥐새끼!"를 욕설로 여기며, "쥐구멍"이 살기에 좋지 않은 곳이며, 불쾌한 일로 인해 문제가 발생하는 것은 아무것도 아니다. 쥐에 대한 뿌리 깊은 혐오감은 무엇보다도 쥐가 수많은 질병의 보균자로 생각된다는 사실에서 비롯된다.

|

| ▲ 쥐가 쓰레기를 파헤칠 때 다양한 병원균을 "수집"하게 된다. © Chanawat Phadwichit/Getty 이미지 |

걸어 다니는 세균 떼?

실제로 독일의 니더작센州 소비자 보호 및 식품 안전국에 따르면 갈색 쥐는 타액, 대변, 소변을 통해 약 120가지 전염병을 전염시킬 수 있다. 여기에는 발진티푸스와 콜레라, 선모충증, 톡소플라스마증, 한타바이러스가 포함된다. 예를 들어, 쥐가 사람의 배설물 속을 돌아다니거나 쓰레기를 뒤질 때 이러한 병원균이 발견된다. 그러나 소위 매개체로서 이들 자체는 일반적으로 병에 걸리지 않으며 단순히 바이러스와 박테리아를 전염시킬 뿐이다.

비록 쥐가 매우 많은 병원체를 보유하고 있지만, 개별 연구에서 알 수 있듯이 다른 포유동물에 비해 그 수가 훨씬 많지 않을 수 있다. 그러나 쥐가 옮기는 박테리아와 바이러스를 잠재적으로 위험하게 만드는 것은 이러한 병원체 중 다수가 인간을 감염시키는 데 적응되어 쉽게 우리에게 전파되어 심각한 질병을 일으킬 수 있다는 사실이다.

|

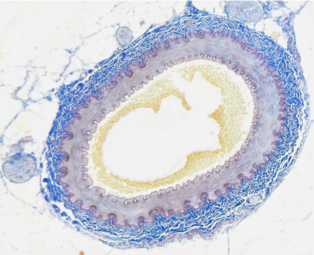

| ▲ 침입종인 쥐는 이미 전 세계적으로 수많은 종을 멸종시켰다. © Doherty et al./ PNAS |

이미지 손상으로서의 전염병

쥐가 퍼뜨리는 데 주요 역할을 한 가장 악명 높은 질병은 선페스트, 즉 “흑사병”이다. 림프절을 따라 나타나는 화농성 부종("돌기")은 다른 증상과 함께 40~60%의 경우 사망에 이른다. 흑사병의 원인은 예르시니아 페스티스(Yersinia pestis)라는 박테리아다. 이는 쥐가 옮길 수 있는 많은 병원체 중 하나다. 설치류가 쥐벼룩(Xenopsylla cheopis)에 물린 경우 쥐 혈액에 있는 박테리아를 섭취하여 사람에게 전염시킬 수 있다.

이 메커니즘은 예를 들어 19세기 중국의 전염병이나 오늘날 마다가스카르에서 발생한 전염병 등 수많은 전염병의 주요 원인이었다. 그러나 쥐와 벼룩은 아마도 14세기 중반부터 유럽 인구의 약 3분의 1을 죽인 역사상 가장 파괴적인 전염병 전염병에서 사소한 역할을 했을 것이다.

|

| ▲ 쥐는 여러 페스트 전염병에서 질병 확산을 도왔다. © Gemeinfrei |

그 대신, 과학자들은 중세 시대의 “흑사병”의 주요 원인을 인간의 벼룩과 몸니에 두었다. 비위생적이고 비좁은 환경 덕분에 이 질병은 숙주에서 숙주로 쉽게 퍼질 수 있었다. 그렇지 않으면 쥐가 매우 "유죄"가 있거나 적어도 의도적으로 질병을 전염시키는 것으로 간주될 수 없다. 사실 쥐들은 하루에도 몇 번씩 스스로를 씻고 서로 손질을 해주는 아주 깨끗한 동물이기 때문이다. 그러나 폐기물과 운하의 생활 환경을 고려하면 그것만으로는 그곳에 숨어 있는 병원균을 막기에는 충분하지 않다.

치명적인 침략자

인간에게 잠재적인 위험이 있음에도 불구하고 쥐는 "병원균을 수집"하는 경향에 관계없이 다른 동물 종에 훨씬 더 많은 해를 끼친다. 인간 정착민에 의해 가장 먼 생태계에 유입된 침입종인 적응력이 뛰어난 설치류는 전 세계적으로 큰 피해를 입힌다.

쥐는 1500년 이후 멸종된 모든 조류, 포유류, 파충류 종의 거의 3분의 1을 차지하는 것으로 추정된다. 이것은 길고양이보다 야생동물에게 더욱 해롭다. 쥐는 다른 종의 알과 새끼를 먹음으로써 종종 개체수를 급격하게 감소시킨다. 특히 작고 고립된 섬에서 종 전체를 죽음으로 몰아넣는다.

그러나 이 모든 것에도 불구하고 쥐는 혐오감으로 인해 종종 간과되는 사랑스럽고 놀랍도록 인간적인 측면을 많이 가지고 있다. (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+