4분 읽기

- 6600만년 목성 너머에서 온 10km 소행성 충돌로 전 지구상 모든 생명체의 75%가 사라졌다.

- 분화구는 역설적으로 생명의 촉매 역할, 영양이 풍부한 생명의 오아시스가 되다

- 충돌 후 약 70만 년이 지나자 바다로 흘러들어오던 열수수가 말라

- 아마도 태양계의 다른 곳에서도 가능할 것

6천6백만 년 전, 목성 너머에서 온 폭 10km의 소행성이 지구에 충돌하면서 공룡과 많은 백악기 생물의 운명이 결정되었다. 충돌이나 그로 인한 충격파, 쓰나미로 직접 죽지 않은 사람들은 파괴적인 화재의 희생양이 되었고, 충돌 이후 몇 년간 지속된 충돌 겨울은 지구를 어둠과 추위로 뒤덮었다. 전체적으로 지구상 모든 생명체의 75%가 이 재앙으로 인해 사라졌다.

더 명확하게 알아보기 위한 핵심 샘플

화석 플랑크톤의 발견이 증명하듯, 최초의 생물들이 불과 몇 년 만에 충돌 현장으로 돌아왔다는 사실은 더욱 놀랍다. 그 당시, 치술루브 분화구는 아직 바다 한가운데에 있었다. 하지만 어떻게 "사건 현장"에서 이처럼 빠른 생명 회복이 가능했을까? 미스터리의 진실을 밝히기 위해, 규슈 대학의 사토 호나미(Honami Sato)가 이끄는 연구진은 약 10년 전 치술루브(Chicxulub) 충돌 현장에서 채취한 829m 길이의 굴착 코어를 분석했다.

사토와 그의 동료들은 충돌 전후 플랑크톤 군집의 구성과 화학 원소 오스뮴(Osmium)의 비율에 초점을 맞췄다. 이 중 일부는 소행성 물질과 관련이 있으며, 따라서 충돌하는 천체가 해양 생물에 미치는 영향에 대해 더 많은 것을 보여준다.

위험한 오스뮴 과잉

그 결과, 사토와 그의 팀은 "해당 현장의 오스뮴 농도는 석회암 구간 전체에서 점차 감소했다"고 보고했다. 이는 치술루브 소행성에서 발견된 이리듐 등 다른 원소들과는 극명한 대조를 이룬다. 분석 결과에 따르면 석회암 바닥(충돌 직후)에서는 농도가 매우 높지만, 그 이후로는 급격히 감소하여 이후 층에서는 거의 일정하게 유지된다.

연구진은 이러한 비교를 통해 이리듐과는 달리 오스뮴은 충돌 분화구 아래 수 킬로미터 깊이에 묻힌 소행성 잔해에서 지속적으로 방출되었을 것이라는 결론을 내렸다. 연구팀은 이에 대한 가장 가능성 있는 메커니즘이 충돌 자체에 의해 만들어졌거나 적어도 촉진된 열수 활동이라고 믿고 있다.

열수 활동이 핵심

사토와 그의 동료들은 "치술루브 충돌로 인해 8~10km 깊이의 지각 암석이 솟아오르고 10,000~100,000 km³의 용융층이 형성되었다"고 기술했다. "이렇게 큰 충격 사건은 장기적인 열원을 만들어낸다." 동시에, 이것은 가열된 유체가 지하에서 장거리 순환할 수 있는 다공성과 투과성이 있는 암석 구조를 만들어냈다.

연구자들에 따르면, 이로 인해 충돌 분화구 아래와 주변에 광범위한 고온 열수 분출구가 형성되었을 수 있다. 연구팀은 "치술루브 구조의 열수 활동에 대한 수치 시뮬레이션 결과, 이 시스템은 5~6km 깊이까지 확장되었으며 수명이 150만 년에서 230만 년 사이인 것으로 나타났다"고 덧붙였다.

충돌 분화구가 영양이 풍부한 생명의 오아시스가 되다

이 열수 시스템은 해저의 뜨거운 물을 바다로 운반했다. 사토와 그의 동료들이 설명했듯이, 이로 인해 오스뮴과 같은 소행성의 미량 원소가 비교적 오랜 시간에 걸쳐 방출되었다. 동시에 이 온천은 주변 해수에 영양분을 풍부하게 공급하여 충돌 지역을 생명의 오아시스로 바꾸었다. 그들은 재난의 "그라운드 제로" 한가운데에 다양한 플랑크톤 종의 다양한 공동체가 정착할 수 있도록 했다.

연구진은 "분석 결과 충돌 직후에 분화구 분지로 생명체가 돌아왔다. 충돌 후 불과 3만 년 만에 그곳에는 매우 생산적인 생태계가 자리 잡았다"고 보고했다. 이 수중 오아시스의 생물은 주로 영양분이 풍부한 환경에 적응한 껍질을 가진 와편모조류와 유공충으로 구성되었다.

파괴자이자 동시에 생명의 요람

충돌 후 약 70만 년이 지나자 바다로 흘러들어오던 열수수가 말라버렸다. 하지만 그때쯤에는 분화구 내의 생활 환경이 충분히 안정되어 독립적으로 계속 존재할 수 있었다. 그러나 열수계는 수백만 년 동안 지하에 계속 존재했다. 그것은 단순히 퇴적작용으로 인해 점점 더 깊이 묻혔을 뿐이다.

"이 연구는 충돌구가 주로 파괴적이지만 어떤 경우에는 상당한 열수 활동으로 이어질 수도 있음을 보여준다"고 브뤼셀 대학의 공동 저자인 스티븐 고데리스가 요약했다. "치술루브의 경우, 이 과정은 해양 생태계의 빠른 회복에 중요한 역할을 했다." 역설적이게도, 소행성 충돌은 생명체의 촉매가 될 수도 있다. 아마도 태양계의 다른 곳에서도 가능할 것이다.

참고: Nature Communications, 2025; doi: 10.1038/s41467-025-58112-x)

출처: University of Texas at Austin

- 6600만년 목성 너머에서 온 10km 소행성 충돌로 전 지구상 모든 생명체의 75%가 사라졌다.

- 분화구는 역설적으로 생명의 촉매 역할, 영양이 풍부한 생명의 오아시스가 되다

- 충돌 후 약 70만 년이 지나자 바다로 흘러들어오던 열수수가 말라

- 아마도 태양계의 다른 곳에서도 가능할 것

공룡 킬러의 충격: 크레이터가 오아시스가 될까?

충돌 현장에서의 삶이 왜 그렇게 빨리 회복되었는가

온화한 대량 학살자:

6천6백만 년 전 치크술루브 소행성이 파괴적인 충돌을 일으킨 후, 충돌 지점에는 놀라울 정도로 빠르게 생명체가 돌아왔다. 이제 그 이유도 분명해졌다. 연구자들의 보고에 따르면, 분화구 아래의 열수 활동으로 인해 주변 해수가 영양소로 풍부해졌고, 이로 인해 플랑크톤 군집이 정착할 수 있었다. 이런 식으로 분화구는 역설적으로 생명의 촉매 역할을 했다.

|

| ▲ 6,600만 년 전 소행성 충돌은 파괴 이상의 영향을 미쳤다. © solarseven/ 게티 이미지 |

6천6백만 년 전, 목성 너머에서 온 폭 10km의 소행성이 지구에 충돌하면서 공룡과 많은 백악기 생물의 운명이 결정되었다. 충돌이나 그로 인한 충격파, 쓰나미로 직접 죽지 않은 사람들은 파괴적인 화재의 희생양이 되었고, 충돌 이후 몇 년간 지속된 충돌 겨울은 지구를 어둠과 추위로 뒤덮었다. 전체적으로 지구상 모든 생명체의 75%가 이 재앙으로 인해 사라졌다.

더 명확하게 알아보기 위한 핵심 샘플

화석 플랑크톤의 발견이 증명하듯, 최초의 생물들이 불과 몇 년 만에 충돌 현장으로 돌아왔다는 사실은 더욱 놀랍다. 그 당시, 치술루브 분화구는 아직 바다 한가운데에 있었다. 하지만 어떻게 "사건 현장"에서 이처럼 빠른 생명 회복이 가능했을까? 미스터리의 진실을 밝히기 위해, 규슈 대학의 사토 호나미(Honami Sato)가 이끄는 연구진은 약 10년 전 치술루브(Chicxulub) 충돌 현장에서 채취한 829m 길이의 굴착 코어를 분석했다.

사토와 그의 동료들은 충돌 전후 플랑크톤 군집의 구성과 화학 원소 오스뮴(Osmium)의 비율에 초점을 맞췄다. 이 중 일부는 소행성 물질과 관련이 있으며, 따라서 충돌하는 천체가 해양 생물에 미치는 영향에 대해 더 많은 것을 보여준다.

위험한 오스뮴 과잉

그 결과, 사토와 그의 팀은 "해당 현장의 오스뮴 농도는 석회암 구간 전체에서 점차 감소했다"고 보고했다. 이는 치술루브 소행성에서 발견된 이리듐 등 다른 원소들과는 극명한 대조를 이룬다. 분석 결과에 따르면 석회암 바닥(충돌 직후)에서는 농도가 매우 높지만, 그 이후로는 급격히 감소하여 이후 층에서는 거의 일정하게 유지된다.

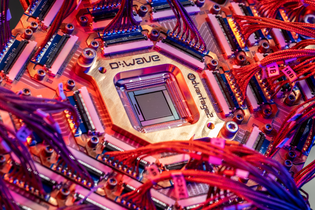

|

| ▲ 이는 충돌구 아래에서 열수 활동이 일어났을 가능성을 보여준다. © Sato et al. |

연구진은 이러한 비교를 통해 이리듐과는 달리 오스뮴은 충돌 분화구 아래 수 킬로미터 깊이에 묻힌 소행성 잔해에서 지속적으로 방출되었을 것이라는 결론을 내렸다. 연구팀은 이에 대한 가장 가능성 있는 메커니즘이 충돌 자체에 의해 만들어졌거나 적어도 촉진된 열수 활동이라고 믿고 있다.

열수 활동이 핵심

사토와 그의 동료들은 "치술루브 충돌로 인해 8~10km 깊이의 지각 암석이 솟아오르고 10,000~100,000 km³의 용융층이 형성되었다"고 기술했다. "이렇게 큰 충격 사건은 장기적인 열원을 만들어낸다." 동시에, 이것은 가열된 유체가 지하에서 장거리 순환할 수 있는 다공성과 투과성이 있는 암석 구조를 만들어냈다.

연구자들에 따르면, 이로 인해 충돌 분화구 아래와 주변에 광범위한 고온 열수 분출구가 형성되었을 수 있다. 연구팀은 "치술루브 구조의 열수 활동에 대한 수치 시뮬레이션 결과, 이 시스템은 5~6km 깊이까지 확장되었으며 수명이 150만 년에서 230만 년 사이인 것으로 나타났다"고 덧붙였다.

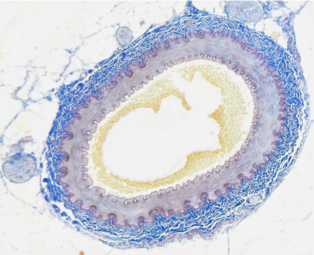

|

| ▲ a. 칙술루브 충돌분지 내 연구 지점(IODP-ICDP 지점 M0077)과 Os 동위원소 프로파일20에서 보고된 다른 원양 지점의 위치를 보여주는 K/Pg 경계(~66Ma)에 대한 고지리학적 재구성. https://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html에서 생성된 ODSN을 기반으로 재구성. 이 고지리학적 재구성은 ~66Ma 시점의 지각 블록의 위치를 나타낼 수 있지만, 충돌 당시 해수면을 반영하지는 않는다. b. 멕시코만 내 연구 지점 및 구역의 지리적 위치. (출처:관련넌문 Published: 08 April 2025 Prolonged 187Os/188Os excursion implies hydrothermal influence after the Chicxulub impact in the Gulf of Mexico / nature communications) |

충돌 분화구가 영양이 풍부한 생명의 오아시스가 되다

이 열수 시스템은 해저의 뜨거운 물을 바다로 운반했다. 사토와 그의 동료들이 설명했듯이, 이로 인해 오스뮴과 같은 소행성의 미량 원소가 비교적 오랜 시간에 걸쳐 방출되었다. 동시에 이 온천은 주변 해수에 영양분을 풍부하게 공급하여 충돌 지역을 생명의 오아시스로 바꾸었다. 그들은 재난의 "그라운드 제로" 한가운데에 다양한 플랑크톤 종의 다양한 공동체가 정착할 수 있도록 했다.

연구진은 "분석 결과 충돌 직후에 분화구 분지로 생명체가 돌아왔다. 충돌 후 불과 3만 년 만에 그곳에는 매우 생산적인 생태계가 자리 잡았다"고 보고했다. 이 수중 오아시스의 생물은 주로 영양분이 풍부한 환경에 적응한 껍질을 가진 와편모조류와 유공충으로 구성되었다.

파괴자이자 동시에 생명의 요람

충돌 후 약 70만 년이 지나자 바다로 흘러들어오던 열수수가 말라버렸다. 하지만 그때쯤에는 분화구 내의 생활 환경이 충분히 안정되어 독립적으로 계속 존재할 수 있었다. 그러나 열수계는 수백만 년 동안 지하에 계속 존재했다. 그것은 단순히 퇴적작용으로 인해 점점 더 깊이 묻혔을 뿐이다.

"이 연구는 충돌구가 주로 파괴적이지만 어떤 경우에는 상당한 열수 활동으로 이어질 수도 있음을 보여준다"고 브뤼셀 대학의 공동 저자인 스티븐 고데리스가 요약했다. "치술루브의 경우, 이 과정은 해양 생태계의 빠른 회복에 중요한 역할을 했다." 역설적이게도, 소행성 충돌은 생명체의 촉매가 될 수도 있다. 아마도 태양계의 다른 곳에서도 가능할 것이다.

참고: Nature Communications, 2025; doi: 10.1038/s41467-025-58112-x)

출처: University of Texas at Austin

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+