- 건강한 사람, 소위 냉한계 온도인 체온 35도에서 6시간 이상 생존할 수 없다.

- 2022년 무더운 여름 유럽에서만 폭염으로 직·간접적으로 6만1천 명 이상 사망

- IPCC보고서, 오늘날 폭염은 인위적인 기후 변화가 시작되기 전보다 평균 1.2도 더 뜨겁다.

- 평균적으로 도심의 온도는 주변의 인적이 드문 건물 지역보다 1~3도 더 높다.

- 분주한 도심에도 이산화탄소가 축적되어 저장된 열이 빠져나가는 것을 차단

도심 속 무더위 대처법은?

낮에는 푹푹 찌는 더위와 열대지방의 무더운 밤 - 기후 변화로 인해 한반도의 여름도 점점 더워지고 있다. 더위는 콘크리트 정글에서 더위가 심해지기 때문에 특히 도시를 강타한다. 수도권과 그 주민들이 적응해야 하지만 어떻게 해야 할까? 그리고 도시 열에 대한 행동계획과 대책은 어디까지 진행되었을까?

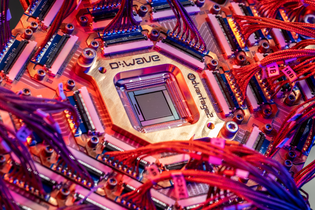

|

| ▲ 도시는 열섬이다. 폭염이 증가하면 문제가 된다. © ivansmuk/ 게티 이미지 |

여름 폭염은 우리나라에서도 수년 전부터 예외가 아니며 기후 변화로 인해 더 자주 더워지고 있다. 무엇보다 도시화된 지역의 주민들을 보호하기 위해 적응해야 한다. 독일에서는 2017년부터 지방자치단체의 열 행동 계획에 대한 조치를 권장하는 연방 정부 지침이 있다. 우리나라도 지난 4월 26일 행안부 주도로 과년부처 지자체들이 모여 폭염과 풍수해 대책을 수립했다.폭염으로 사망한 사례수가 늘어남에 따라 단기적인 긴급구호가 필요하지만, 장기적으로는 도시환경의 전환도 필요하다.

대도시 지역이 극한 기후에 특히 영향을 받는 이유

대한민국 전체 인구의 4분의 3 이상이 도시에 살고 있다. 대도시권은 경제의 원동력이자 무역과 공공 생활의 중심지이고 인프라의 중요한 허브다. 그러나 동시에 도시는 특히 기후 변화의 영향을 심하게 받는다. 폭염이나 폭우와 같은 극한 기상 현상도 도시에 더 큰 영향을 미친다.

건강에 위험한 환경은

여름 폭염이 있으면 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 신체는 땀을 통해 충분히 식힐 수 없으므로 신체의 중심 온도를 37도로 계속 유지할 수 없다. 과열된다. 습도가 높으면 땀으로 인한 냉각이 더 빨리 실패한다. 일반적인 경험 법칙에 따르면 건강한 사람은 소위 냉한계 온도인 체온 35도에서 6시간 이상 생존할 수 없다. 이는 온도와 습도의 조합으로 인해 발생하며 습도 100%에서 35도 또는 습도 50%에서 46도에 해당한다.

몸이 과열되고 동시에 충분한 물 공급을 받지 못하면 열탈진, 최악의 경우 열붕괴가 발생한다. 전형적인 증상은 두통, 어지러움, 뜨겁고 건조한 피부, 저혈압, 실신을 포함한 순환계 문제다. 어린아이와 노인들은 땀샘이 아직 작동하지 않거나 기능이 저하돼 잘 작동하지 않기 때문에 특히 취약하다. 따라서 신체는 스스로를 식힐 수 있는 능력이 떨어진다.

|

| ▲ 우리 몸이 과도한 열을 더 이상 방출할 수 없을 때 열은 건강상의 위험이 된다. © AnitaVDB/ 게티 이미지 |

2022년 무더운 여름 유럽에서만 폭염으로 직·간접적으로 6만1천 명 이상이 숨진 것으로 추정된다. 독일의 로버트 코흐 연구소(Robert Koch Institute)는 2022년 여름 약 4,500건의 열 관련 초과 사망을 확인했다.

도시 지역은 더위로 가장 큰 타격을 입는다.

도시 거주자들은 이미 기후 변화의 결과에 더 자주 영향을 받고 있다. 그들은 30도 이상의 극심한 더위와 기온이 20도 이하로 떨어지지 않는 열대야를 더 많이 경험한다. 예를 들어 베를린은 1961년부터 1990년까지 30년 동안 210일, 1993년부터 2022년까지 30년 동안 392일을 겪었다. 많은 유럽 도시에서 밤에도 거의 식지 않았다. 2023년 여름에는 특히 지중해 지역에서 이런 일이 다시 일어났다. 아시아와 미국의 대도시 지역에서도 최근 몇 년 동안 새로운 기록적인 열량에 도달했다.

|

| ▲ 도시의 기온은 주변 지역보다 몇 도 더 높다. 이러한 도시 열섬 효과는 특히 밤에 두드러진다. © 퍼블릭 도메인 |

상황은 더욱 악화됐다. 진행되는 기후 변화는 극한 현상을 심화시키고 더 많은 열을 가져오지만, 폭우도 더 많이 내린다. "우리는 이제 거의 모든 열파가 기후 변화로 인해 강도가 증가했다고 말할 수 있다"고 라이프치히에 있는 헬름홀츠 환경 연구 센터(UFZ)의 야콥 챠이쉴러(Jakob Zscheischler)가 설명했다. 최신 IPCC 세계 기후 보고서에 따르면 오늘날 폭염은 인위적인 기후 변화가 시작되기 전보다 평균 1.2도 더 뜨겁다. Zscheischler는 "온도 분포가 더 높은 온도로 이동하면 더 빈번하고 더 강렬한 열파가 발생한다"고 말했다.

도시 열섬

그러나 특히 도시에서 더위가 문제가 되는 이유는 무엇일까? 그 주된 이유 중 하나는 대도시 지역의 밀집된 개발과 봉쇄 때문이다. 사방으로 둘러싸인 거리 협곡은 폭우 후에 발생하는 열과 수괴를 모두 집중시킨다. 콘크리트 정글의 완충 식생이 적을수록 이 효과는 더 강해진다. 이것은 특히 도시의 열섬 효과에서 두드러진다. 평균적으로 도심의 온도는 주변의 인적이 드문 건물 지역보다 1~3도 더 높다.

이 효과는 무엇보다도 집 정면과 거리의 많은 콘크리트 및 아스팔트 표면을 통해 발생한다. 햇빛에 노출되면 이러한 물질은 식물이 무성한 표면보다 훨씬 더 뜨거워진다. 개방된 공간은 태양에서 방출되는 에너지의 5%만 저장하는 반면, 밀집된 지역은 아침과 오전 중반에 방출되는 열의 약 절반을 유지하며 낮에는 여전히 25~30%이다. 가로수가 몇 그루 있고 정면과 콘크리트 표면이 어두우면 이 난방 효과가 증가한다.

도시가 만든 온실 효과

밤에는 가열된 아스팔트와 콘크리트 표면이 낮 동안 저장된 에너지를 방출하여 일몰 후 냉각을 방지한다. 신선한 공기가 주변 지역에서 도시로 적게 불어올수록 낮의 더운 공기는 더 멈추게 된다. 추가로 육지에서는 초목과 수역이 물 증발을 통해 추가적인 냉각을 제공한다. 일반적으로 도시에는 작은 녹지나 수역이 거의 없기 때문에 이러한 냉각 효과는 거의 없다.

분주한 도심에도 이산화탄소가 축적되어 저장된 열이 빠져나가는 것을 차단한다. 도시는 자체적으로 온실 효과를 일으킨다. 전반적으로 도시 열섬 효과는 특히 여름밤에 도시에서 상당한 열 축적으로 이어질 수 있다. 그러면 도시와 주변 지역 사이의 온도차가 최대 10도에 달할 수있다. (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+