3분 읽기

- 운동량 공간의 양자 소용돌이는 8년 전 이론적으로 예측, 실험적으로 증명되지 않았다.

- 반금속 탄탈륨비소화물의 작은 결정을 시험 대상으로 사용해 APRES 단층촬영 실시

- 전자의 소용돌이 궤도 각운동량이 새로운 양자 기술에 사용될 수 있다

- 오비트로닉스에서는 전하 대신 전자의 궤도 토크를 이용해 데이터 저장하고 전송

최근 몇 년 동안 물리학자들은 빛과 고체 모두에서 여러 가지 새로운 양자 구조를 발견했다. 여기에는 양자 매듭과 이국적인 준입자부터 양자 규모의 고리와 소용돌이까지 포함된다. 이러한 현상 중 일부는 전자스핀의 정렬로 형성되며, 대표적인 예로는 스카이르미온(Skyrmionen)과 호피온 고리(Hopfion-Ring)가 있다. "코르크 나사-빛“과 같은 다른 빛은 광자의 궤도 각운동량(OAM)이 소용돌이 모양으로 배열되어 생성된다.

소용돌이 구조를 가진 전자 탐색

최근 물리학자들은 전자의 궤도 각운동량에 의해 형성되는 양자 토네이도라는 또 다른 양자 구조를 발견했다. 소위 운동량 공간의 이러한 양자 소용돌이는 8년 전에 이론적으로 예측되었지만, 실험적으로 증명되지 않았다. 부분적으로는 이러한 소용돌이를 측정하는 방법이 전혀 명확하지 않았기 때문이다.

뷔르츠부르크 대학의 팀 피게마이어(Tim Figgemeier)와 그의 동료들은 새로운 유형의 소용돌이를 찾기 위해 특수한 형태의 광전송 분광법을 사용했다. Figgemeier의 동료인 Maximilian Ünzelmann은 "APRES에서는 재료 샘플에 빛을 조사하여 전자를 방출하고 그 에너지와 출구 각도를 측정했다"고 설명했다.

양자 소용돌이는 실제로 존재

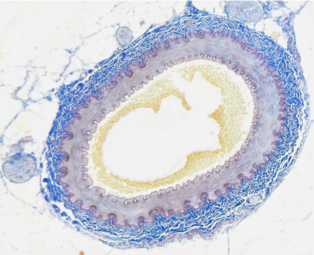

물리학자들은 반금속 탄탈륨비소화물(Tantalarsenide)의 작은 결정을 시험 대상으로 사용하여 일종의 APRES 단층촬영을 실시했다. "우리는 의학적 단층촬영에서 알려진 것처럼 샘플을 층별로 조사했다. 각 이미지는 하나씩 배열되었다. 이를 통해 우리는 궤도 각운동량의 3차원 구조를 볼 수 있었다"고 Ünzelmann은 설명했다. 방사선원은 함부르크에 있는 독일 전자 싱크로트론의 PETRA III 가속기의 극한 자외선 빔이었다.

이미지에 따르면 반금속의 전자는 조사되면 실제로 작은 양자 소용돌이를 형성한다는 것이 밝혀졌다. 이는 전자의 궤도 각운동량의 조정된 꼬임으로 나타난다. Figgemeier와 그의 동료들은 "이것은 운동량 공간에서 그러한 양자 소용돌이의 존재를 증명한 최초의 사례다"고 썼다. 그들의 실험은 전자의 양자적 특성으로부터 형성된 이 현상에 대한 이론적 예측을 확인시켜 주었다.

실용적으로 활용 가능한 이국적인 현상

연구팀에 따르면, 이 새로운 양자 현상의 발견은 실용적인 용도로도 활용될 수 있다고 한다. 그들은 전자의 소용돌이 궤도 각운동량이 새로운 양자 기술에 사용될 수 있다고 설명한다. 이른바 오비트로닉스(Orbitronics)에서는 전하 대신 전자의 궤도 토크를 이용해 데이터를 저장하고 전송한다.

"코르크 나사 빛”과 유사하게 궤도 각운동량을 기반으로 하는 소용돌이는 더 효율적인 광대역 데이터 전송을 가능하게 할 수 있다. Figgemeier와 그의 동료들은 "이 기능은 궤도 각운동량에 대한 포괄적이고 운동량 분해 접근 방식의 광범위한 관련성을 강조하며, 이 연구는 이에 대한 새로운 기준을 제시한다"고 결론지었다.

(Physical Review X, 2025; doi: 10.1103/PhysRevX.15.011032)

출처: Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Physical Review X

- 운동량 공간의 양자 소용돌이는 8년 전 이론적으로 예측, 실험적으로 증명되지 않았다.

- 반금속 탄탈륨비소화물의 작은 결정을 시험 대상으로 사용해 APRES 단층촬영 실시

- 전자의 소용돌이 궤도 각운동량이 새로운 양자 기술에 사용될 수 있다

- 오비트로닉스에서는 전하 대신 전자의 궤도 토크를 이용해 데이터 저장하고 전송

반금속에서 양자 토네이도 발견

물리학자들이 전자의 궤도 각운동량에서 처음으로 소용돌이 감지

물리학자들은 반금속에서 새로운 양자 현상을 발견했다. 이는 전자의 궤도 각운동량으로 인해 발생하는 일종의 양자 토네이도이다. 이러한 양자 소용돌이의 존재는 이론적으로는 예측되었지만, 지금에 와서야 실험적으로 증명됐다. 탄탈륨비소화물에서 관찰된 소용돌이는 고체 내의 전자도 빛의 광자와 유사한 나선형 패턴을 형성할 수 있다는 것을 증명한다.

|

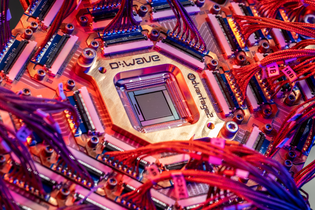

| ▲ 물리학자들은 반금속 탄탈륨비소화물에서 새로운 형태의 양자 소용돌이를 발견했다. 그것은 물질 내 전자의 궤도 각운동량으로부터 발생한다. © think-design | Jochen Thamm |

최근 몇 년 동안 물리학자들은 빛과 고체 모두에서 여러 가지 새로운 양자 구조를 발견했다. 여기에는 양자 매듭과 이국적인 준입자부터 양자 규모의 고리와 소용돌이까지 포함된다. 이러한 현상 중 일부는 전자스핀의 정렬로 형성되며, 대표적인 예로는 스카이르미온(Skyrmionen)과 호피온 고리(Hopfion-Ring)가 있다. "코르크 나사-빛“과 같은 다른 빛은 광자의 궤도 각운동량(OAM)이 소용돌이 모양으로 배열되어 생성된다.

소용돌이 구조를 가진 전자 탐색

최근 물리학자들은 전자의 궤도 각운동량에 의해 형성되는 양자 토네이도라는 또 다른 양자 구조를 발견했다. 소위 운동량 공간의 이러한 양자 소용돌이는 8년 전에 이론적으로 예측되었지만, 실험적으로 증명되지 않았다. 부분적으로는 이러한 소용돌이를 측정하는 방법이 전혀 명확하지 않았기 때문이다.

뷔르츠부르크 대학의 팀 피게마이어(Tim Figgemeier)와 그의 동료들은 새로운 유형의 소용돌이를 찾기 위해 특수한 형태의 광전송 분광법을 사용했다. Figgemeier의 동료인 Maximilian Ünzelmann은 "APRES에서는 재료 샘플에 빛을 조사하여 전자를 방출하고 그 에너지와 출구 각도를 측정했다"고 설명했다.

양자 소용돌이는 실제로 존재

물리학자들은 반금속 탄탈륨비소화물(Tantalarsenide)의 작은 결정을 시험 대상으로 사용하여 일종의 APRES 단층촬영을 실시했다. "우리는 의학적 단층촬영에서 알려진 것처럼 샘플을 층별로 조사했다. 각 이미지는 하나씩 배열되었다. 이를 통해 우리는 궤도 각운동량의 3차원 구조를 볼 수 있었다"고 Ünzelmann은 설명했다. 방사선원은 함부르크에 있는 독일 전자 싱크로트론의 PETRA III 가속기의 극한 자외선 빔이었다.

이미지에 따르면 반금속의 전자는 조사되면 실제로 작은 양자 소용돌이를 형성한다는 것이 밝혀졌다. 이는 전자의 궤도 각운동량의 조정된 꼬임으로 나타난다. Figgemeier와 그의 동료들은 "이것은 운동량 공간에서 그러한 양자 소용돌이의 존재를 증명한 최초의 사례다"고 썼다. 그들의 실험은 전자의 양자적 특성으로부터 형성된 이 현상에 대한 이론적 예측을 확인시켜 주었다.

실용적으로 활용 가능한 이국적인 현상

연구팀에 따르면, 이 새로운 양자 현상의 발견은 실용적인 용도로도 활용될 수 있다고 한다. 그들은 전자의 소용돌이 궤도 각운동량이 새로운 양자 기술에 사용될 수 있다고 설명한다. 이른바 오비트로닉스(Orbitronics)에서는 전하 대신 전자의 궤도 토크를 이용해 데이터를 저장하고 전송한다.

"코르크 나사 빛”과 유사하게 궤도 각운동량을 기반으로 하는 소용돌이는 더 효율적인 광대역 데이터 전송을 가능하게 할 수 있다. Figgemeier와 그의 동료들은 "이 기능은 궤도 각운동량에 대한 포괄적이고 운동량 분해 접근 방식의 광범위한 관련성을 강조하며, 이 연구는 이에 대한 새로운 기준을 제시한다"고 결론지었다.

(Physical Review X, 2025; doi: 10.1103/PhysRevX.15.011032)

출처: Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Physical Review X

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+