4분 읽기

- 1974년 노벨화학상:물리화학자 마리오 J. 몰리나와 프랭크 셔우드 롤랜드

- 단 두 페이지 분량의 논문에서 언급 "염화불화탄소(CFC)는 점점 더 많은 양으로 환경으로 방출. 성층권에서 염화불화탄소가 광분해되면 상당량의 염소 원자가 생성되어 대기 오존이 파괴된다"

- 오존 구멍 확대 막기 위해 EU와 24개국은 1987년 몬트리올 의정서에서 오존층 파괴 물질인 CFC의 사용을 중단 합의

성층권의 악순환

화학자들은 미즐리가 개발한 염화불화탄소(CFC)가 대기에 진입하면 화학적 안정성과 높은 휘발성으로 인해 성층권으로 상승한다는 사실을 깨달았다. 그곳에서 CFC는 태양의 자외선에 의해 분해되어 반응성이 매우 높은 염소 라디칼을 생성한다. 이것은 성층권 오존층의 오존과 반응하여 산소 분자(O₂)를 형성한다. 그 후 염소 라디칼이 다시 방출되어 파괴적인 순환이 다시 시작된다. 이 가스의 자연적인 흡수원은 없으며, 수십 년 동안 대기에 남아 있다.

이러한 반응의 결과로 성층권의 오존 밀도는 계속 감소하여 오존층이 파괴된다. 또한 우주에서 오는 유해한 자외선에 대한 보호 효과도 감소한다. 오존층이 얇아지거나 없어지면 더 많은 자외선이 지구 표면을 투과하여 인간, 식물, 동물의 세포와 유전 물질을 손상시킬 수 있다.

오존층 구멍

CFC에 의한 오존층 파괴는 주로 성층권이 매우 차갑고 극지방 성층권 구름이 있는 곳에서 발생한다. 1985년 네이처(Nature)지에 발표된 논문은 오존층 파괴의 심각성을 보여주었다. 영국 남극 조사국의 조셉 파먼(Joseph Farman), 브라이언 가디너(Brian Gardiner), 존 섄클린(Jon Shanklin)은 연구를 위해 남극 대기 중 다양한 가스의 농도를 측정했다.

그들은 특이한 사실을 발견했다. 남극 지역의 극야가 끝날 때마다 연구원들은 성층권에서 오존이 대량으로 손실되는 것을 관찰했다. 남극 상공의 오존층에 구멍이 생긴 것이다. 정밀 분석 결과 이 오존 구멍의 원인은 대기 중 CFC 배출임이 확인되었다. 이는 인기 있고 수익성이 높은 이 냉매가 지구 생명체에 필수적인 보호층인 오존층에 지속적인 피해를 입히고 있다는 것을 분명히 보여주었다.

최후의 구원: 몬트리올 의정서

신속한 조치가 필요했고, 실제로 실행되었다. 오존 구멍이 더 확대되는 것을 막기 위해 EU와 24개국은 1987년 몬트리올 의정서에서 오존층 파괴 물질인 CFC의 사용을 중단하기로 합의했다. 선진국들은 1996년까지, 개발도상국들은 2010년까지 이러한 "오존 파괴 물질"의 생산과 소비를 단계적으로 폐지하기로 약속했다. 2009년까지 197개 당사국이 몬트리올 의정서를 비준했다.

그리고 성공했다. CFC 금지 이후 오존층은 서서히 회복되고 있으며, 최근 추정에 따르면 남극 상공의 오존층은 2050년까지 마침내 닫힐 수 있다. CFC 금지가 기후에도 도움이 된다는 사실은 불과 몇 년 전에야 알려졌다. 할로겐화 탄화수소는 대기에서 온실가스로 작용하여 지구 온난화를 유발한다. 2021년 한 연구팀이 모델 시뮬레이션을 통해 발견했듯이, CFC 금지는 섭씨 2.5도의 추가 온난화를 막았을 가능성이 있다. 그러나 다른 연구팀의 연구에 따르면 1955년 이후 지구 온난화의 3분의 1은 CFC의 기후 영향에 기인한 것으로 나타났다.

정말 그럴까?

몬트리얼 의정서의 성공 사례가 이제 빛을 잃고 있다. 최근 몇 년 동안 과학자들은 대기 중 "오존층 파괴 물질"의 수가 다시 증가하고 있음을 확인했다. 금지 조치에도 불구하고 2020년 다섯 가지 CFC 화합물의 배출량은 새로운 최고치를 기록했다. 오존층 파괴 물질인 CFC의 주요 공급원은 동아시아, 특히 중국이다. 그러나 중국에서 CFC가 생성되는 과정은 여전히 불분명하며, CFC 방출이 의도적인지 아닌지도 여전히 불분명하다.

브리스톨 대학교의 마크 런트는 "이는 오존층 파괴 가스 배출을 지속적으로 모니터링하는 것의 중요성을 보여준다"며 "오존 문제가 해결되었다고 생각하고 싶은 유혹이 있지만, 배출량을 모니터링하는 것만이 전 세계적으로 이러한 오존층 파괴 물질을 진정으로 단계적으로 폐지하는 것을 보장할 수 있다”고 말했다.

미즐리의 마지막 발명품

미즐리는 자신의 발명품에 대한 금지 조치를 전혀 인지하지 못했다. 그는 테트라에틸납과 CFC의 발견과 그 응용 분야로 여러 상과 명예박사 학위를 받았다. 1940년, 그는 소아마비에 걸려 침대에서만 동료 연구자들과 연락을 주고받을 수 있었다. 하지만 이러한 상황에서도 그의 창의력은 빛을 발했다. 미즐리는 최소한의 이동성을 유지하기 위해 침대 옆에 도르래 장치를 설치했다.

- 1974년 노벨화학상:물리화학자 마리오 J. 몰리나와 프랭크 셔우드 롤랜드

- 단 두 페이지 분량의 논문에서 언급 "염화불화탄소(CFC)는 점점 더 많은 양으로 환경으로 방출. 성층권에서 염화불화탄소가 광분해되면 상당량의 염소 원자가 생성되어 대기 오존이 파괴된다"

- 오존 구멍 확대 막기 위해 EU와 24개국은 1987년 몬트리올 의정서에서 오존층 파괴 물질인 CFC의 사용을 중단 합의

치명적인 연쇄 반응

CFC, 오존, 그리고 몬트리올 의정서

"염화불화탄소(CFC)는 점점 더 많은 양으로 환경으로 방출되고 있다. 성층권에서 염화불화탄소가 광분해되면 상당량의 염소 원자가 생성되어 대기 오존이 파괴된다"고 물리화학자 마리오 J. 몰리나와 프랭크 셔우드 롤랜드는 1974년에 단 두 페이지 분량의 논문에서 언급했다. 21년 후, 그들은 이 연구로 노벨 화학상을 수상했다. 그들은 정확히 무엇을 발견했을까?

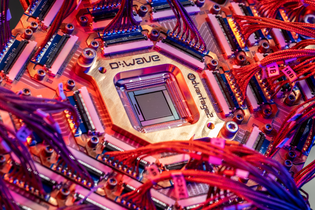

|

▲ 2006년 남극 대륙 상공의 오존층은 2,750만 제곱킬로미터로 역대 최대 규모에 도달했다. © NASA/ public domain |

성층권의 악순환

화학자들은 미즐리가 개발한 염화불화탄소(CFC)가 대기에 진입하면 화학적 안정성과 높은 휘발성으로 인해 성층권으로 상승한다는 사실을 깨달았다. 그곳에서 CFC는 태양의 자외선에 의해 분해되어 반응성이 매우 높은 염소 라디칼을 생성한다. 이것은 성층권 오존층의 오존과 반응하여 산소 분자(O₂)를 형성한다. 그 후 염소 라디칼이 다시 방출되어 파괴적인 순환이 다시 시작된다. 이 가스의 자연적인 흡수원은 없으며, 수십 년 동안 대기에 남아 있다.

이러한 반응의 결과로 성층권의 오존 밀도는 계속 감소하여 오존층이 파괴된다. 또한 우주에서 오는 유해한 자외선에 대한 보호 효과도 감소한다. 오존층이 얇아지거나 없어지면 더 많은 자외선이 지구 표면을 투과하여 인간, 식물, 동물의 세포와 유전 물질을 손상시킬 수 있다.

오존층 구멍

CFC에 의한 오존층 파괴는 주로 성층권이 매우 차갑고 극지방 성층권 구름이 있는 곳에서 발생한다. 1985년 네이처(Nature)지에 발표된 논문은 오존층 파괴의 심각성을 보여주었다. 영국 남극 조사국의 조셉 파먼(Joseph Farman), 브라이언 가디너(Brian Gardiner), 존 섄클린(Jon Shanklin)은 연구를 위해 남극 대기 중 다양한 가스의 농도를 측정했다.

그들은 특이한 사실을 발견했다. 남극 지역의 극야가 끝날 때마다 연구원들은 성층권에서 오존이 대량으로 손실되는 것을 관찰했다. 남극 상공의 오존층에 구멍이 생긴 것이다. 정밀 분석 결과 이 오존 구멍의 원인은 대기 중 CFC 배출임이 확인되었다. 이는 인기 있고 수익성이 높은 이 냉매가 지구 생명체에 필수적인 보호층인 오존층에 지속적인 피해를 입히고 있다는 것을 분명히 보여주었다.

최후의 구원: 몬트리올 의정서

신속한 조치가 필요했고, 실제로 실행되었다. 오존 구멍이 더 확대되는 것을 막기 위해 EU와 24개국은 1987년 몬트리올 의정서에서 오존층 파괴 물질인 CFC의 사용을 중단하기로 합의했다. 선진국들은 1996년까지, 개발도상국들은 2010년까지 이러한 "오존 파괴 물질"의 생산과 소비를 단계적으로 폐지하기로 약속했다. 2009년까지 197개 당사국이 몬트리올 의정서를 비준했다.

그리고 성공했다. CFC 금지 이후 오존층은 서서히 회복되고 있으며, 최근 추정에 따르면 남극 상공의 오존층은 2050년까지 마침내 닫힐 수 있다. CFC 금지가 기후에도 도움이 된다는 사실은 불과 몇 년 전에야 알려졌다. 할로겐화 탄화수소는 대기에서 온실가스로 작용하여 지구 온난화를 유발한다. 2021년 한 연구팀이 모델 시뮬레이션을 통해 발견했듯이, CFC 금지는 섭씨 2.5도의 추가 온난화를 막았을 가능성이 있다. 그러나 다른 연구팀의 연구에 따르면 1955년 이후 지구 온난화의 3분의 1은 CFC의 기후 영향에 기인한 것으로 나타났다.

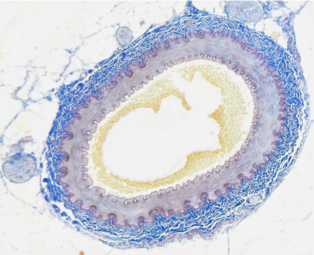

|

| ▲ 오존층 파괴 물질인 CFC 배출량은 전 세계적으로 급격히 감소했다. © OurWorldinData.org/ CC-by-sa 4.0 |

정말 그럴까?

몬트리얼 의정서의 성공 사례가 이제 빛을 잃고 있다. 최근 몇 년 동안 과학자들은 대기 중 "오존층 파괴 물질"의 수가 다시 증가하고 있음을 확인했다. 금지 조치에도 불구하고 2020년 다섯 가지 CFC 화합물의 배출량은 새로운 최고치를 기록했다. 오존층 파괴 물질인 CFC의 주요 공급원은 동아시아, 특히 중국이다. 그러나 중국에서 CFC가 생성되는 과정은 여전히 불분명하며, CFC 방출이 의도적인지 아닌지도 여전히 불분명하다.

|

| ▲ CFC-11 배출량은 특히 산둥성과 허베이성을 중심으로 다시 증가하는 것으로 보인다. © 브리스톨 대학교 |

브리스톨 대학교의 마크 런트는 "이는 오존층 파괴 가스 배출을 지속적으로 모니터링하는 것의 중요성을 보여준다"며 "오존 문제가 해결되었다고 생각하고 싶은 유혹이 있지만, 배출량을 모니터링하는 것만이 전 세계적으로 이러한 오존층 파괴 물질을 진정으로 단계적으로 폐지하는 것을 보장할 수 있다”고 말했다.

미즐리의 마지막 발명품

미즐리는 자신의 발명품에 대한 금지 조치를 전혀 인지하지 못했다. 그는 테트라에틸납과 CFC의 발견과 그 응용 분야로 여러 상과 명예박사 학위를 받았다. 1940년, 그는 소아마비에 걸려 침대에서만 동료 연구자들과 연락을 주고받을 수 있었다. 하지만 이러한 상황에서도 그의 창의력은 빛을 발했다. 미즐리는 최소한의 이동성을 유지하기 위해 침대 옆에 도르래 장치를 설치했다.

1944년 11월 어느 날 아침, 발명가가 평소처럼 아침 식사에 나타나지 않자 그의 아내는 침실로 갔다. 미즐리는 도르래에 얽혀 목이 졸린 채 발견됐다. 대중은 이를 사고로 규정했지만, 검시관 기록은 자살로 결론지었다. (끝)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+