4'00" 읽기

- 3백여 종 중에 국내에는 낭(양)비둘기·흑비둘기·염주비둘기 및 멧비둘기 등 4종의 서식

- 야생에서 가축으로의 전환은 아마도 6천년-5천년 전 고대 이집트와 메소포타미아에서

- 실제로 여전히 우리의 보살핌에 의존하고 있다.

비둘기는 평판이 좋지 않다. 정치인들은 해충으로 의심되는 이들을 도심에서 완전히 몰아내기 위해 창틀에 못을 박고 건물 선반에 기둥을 세우는 등 무술처럼 보이는 방법도 서슴지 않는다. 최근까지 헤세의 림부르크 안 데어 란(Limburg an der Lahn)에서는 비둘기의 목을 부러뜨려 멈춰야 했다. 하지만 도시 비둘기가 정말 매일 미움 받을 자격이 있을까?

대가족: 비둘기라고 다 같은 비둘기가 아니다.

비둘기라고 하면 도시의 광장과 옥상을 돌아다니며 칩 가게 앞에서 떨어진 감자튀김을 두고 전쟁을 벌이는 회색 새를 떠올리는 경우가 많다. 그러한 도시 비둘기들은 300종이 넘고 세계 거의 모든 지역에 서식하는 크고 다양한 과의 극히 일부일 뿐이다.

비둘기(Columbidae)는 참새보다 약간 더 큰 작은 왜성비둘기부터 칠면조 만한 크기의 푸른 가슴 왕관비둘기, 그리고 몸이 온몸을 덮고 있는 살빈비둘기까지 다양하다. 눈에 띄지 않는 갈색, 예술가의 색상 팔레트에서 한 번 굴러다닌 것처럼 보이는 마리아나 과일 비둘기까지.

영혼의 새에서 희생양으로

어떤 사람들은 아마도 도시비둘기가 도도새와 비슷한 운명을 맞이하기를 바랄 것이다. 하지만 날개 달린 룸메이트와의 관계가 항상 그렇게 증오스러웠던 것은 아니다. 반대로, 고대 인도와 게르만 부족들 사이에서 비둘기는 껍질을 떠난 인간 영혼의 구체화로 간주되었다. 성경에는 부리에 올리브 가지를 물고 노아에게 홍수의 종말을 알린 비둘기가 있었다. 그리고 고대에는 비둘기가 순수함, 순수함, 온화함의 상징이었다.

오늘날에도 흰 비둘기는 평화의 상징으로 자주 사용된다. 하지만 이 새들의 엄청난 가족 규모와 마찬가지로 모든 비둘기가 같은 것은 아니다. 많은 사람이 도시 비둘기를 그토록 경멸하는 것은 사실 이상한 일이다. 도시 비둘기는 우리 애완동물의 후손이기 때문이다.

도시비둘기는 야생동물이 아니다

비둘기는 한때 인간이 길들인 최초의 동물 중 하나였다. 야생에서 가축으로의 전환은 아마도 6,000년에서 5,000년 전 고대 이집트와 메소포타미아에서 일어났을 것이다. 우리 조상들은 그곳에서 주로 바위비둘기(Columba livia)를 사육했다. 고기와 달걀은 음식이 되었고, 배설물은 비료가 되었으며, 뛰어난 방향 감각은 메시지를 전달하는 데 도움이 되었다.

- 3백여 종 중에 국내에는 낭(양)비둘기·흑비둘기·염주비둘기 및 멧비둘기 등 4종의 서식

- 야생에서 가축으로의 전환은 아마도 6천년-5천년 전 고대 이집트와 메소포타미아에서

- 실제로 여전히 우리의 보살핌에 의존하고 있다.

비둘기의 세계

하늘의 쥐인가, 오해받은 천재인가?

도심을 방문하는 사람이라면 누구나 그곳에서 필연적으로 비둘기를 만나게 될 것이다. 하지만 이 깃털 달린 도시 거주자들은 방문객들에게 반가움의 대상이 아니다. 오히려 그들은 성가신, 해충과 질병의 원인으로 생각한다. 도시 비둘기를 "하늘의 쥐"로 분류하는 것이 정말 공평할까? 날개 달린 이 도시 거주자들에게는 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 많은 것을 지니고 있다.

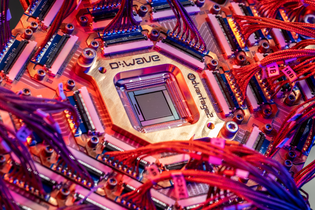

|

| ▲ 도시 비둘기는 병을 옮기는 것 이상일까? |

비둘기는 평판이 좋지 않다. 정치인들은 해충으로 의심되는 이들을 도심에서 완전히 몰아내기 위해 창틀에 못을 박고 건물 선반에 기둥을 세우는 등 무술처럼 보이는 방법도 서슴지 않는다. 최근까지 헤세의 림부르크 안 데어 란(Limburg an der Lahn)에서는 비둘기의 목을 부러뜨려 멈춰야 했다. 하지만 도시 비둘기가 정말 매일 미움 받을 자격이 있을까?

대가족: 비둘기라고 다 같은 비둘기가 아니다.

비둘기라고 하면 도시의 광장과 옥상을 돌아다니며 칩 가게 앞에서 떨어진 감자튀김을 두고 전쟁을 벌이는 회색 새를 떠올리는 경우가 많다. 그러한 도시 비둘기들은 300종이 넘고 세계 거의 모든 지역에 서식하는 크고 다양한 과의 극히 일부일 뿐이다.

비둘기(Columbidae)는 참새보다 약간 더 큰 작은 왜성비둘기부터 칠면조 만한 크기의 푸른 가슴 왕관비둘기, 그리고 몸이 온몸을 덮고 있는 살빈비둘기까지 다양하다. 눈에 띄지 않는 갈색, 예술가의 색상 팔레트에서 한 번 굴러다닌 것처럼 보이는 마리아나 과일 비둘기까지.

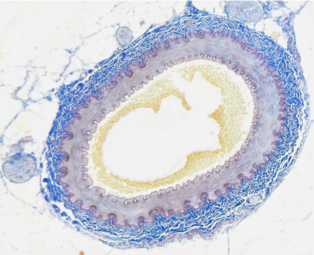

|

| ▲ 푸른 가슴 왕관 비둘기와 마리아나 과일 비둘기는 화려한 깃털을 가지고 있다. © Gunawan Kartapranata; DickDaniels /CC-by-sa 3.0 |

3백여 종 중에 우리나라에는 집비둘기의 조상인 낭(양)비둘기·흑비둘기·염주비둘기 및 멧비둘기 등 4종의 텃새가 살고 있다. 멸종된 동물들 사이에서 진정한 유명인사인 도도새도 공식적으로는 비둘기과에 속했다. 16세기 초 선원들이 모리셔스에서 이 날지 못하는 새를 발견한 후 180년도 채 지나지 않아 완전히 멸종되었다.

영혼의 새에서 희생양으로

어떤 사람들은 아마도 도시비둘기가 도도새와 비슷한 운명을 맞이하기를 바랄 것이다. 하지만 날개 달린 룸메이트와의 관계가 항상 그렇게 증오스러웠던 것은 아니다. 반대로, 고대 인도와 게르만 부족들 사이에서 비둘기는 껍질을 떠난 인간 영혼의 구체화로 간주되었다. 성경에는 부리에 올리브 가지를 물고 노아에게 홍수의 종말을 알린 비둘기가 있었다. 그리고 고대에는 비둘기가 순수함, 순수함, 온화함의 상징이었다.

|

| ▲ 흰 비둘기는 평화의 상징이다. © SpreeTom/CC-by-sa 3.0 |

오늘날에도 흰 비둘기는 평화의 상징으로 자주 사용된다. 하지만 이 새들의 엄청난 가족 규모와 마찬가지로 모든 비둘기가 같은 것은 아니다. 많은 사람이 도시 비둘기를 그토록 경멸하는 것은 사실 이상한 일이다. 도시 비둘기는 우리 애완동물의 후손이기 때문이다.

|

| ▲ 도시 비둘기는 우리 애완동물의 후손이다. pixabay |

도시비둘기는 야생동물이 아니다

비둘기는 한때 인간이 길들인 최초의 동물 중 하나였다. 야생에서 가축으로의 전환은 아마도 6,000년에서 5,000년 전 고대 이집트와 메소포타미아에서 일어났을 것이다. 우리 조상들은 그곳에서 주로 바위비둘기(Columba livia)를 사육했다. 고기와 달걀은 음식이 되었고, 배설물은 비료가 되었으며, 뛰어난 방향 감각은 메시지를 전달하는 데 도움이 되었다.

|

| ▲ 시간이 지나면서 최초로 길들여진 비둘기에서 수많은 품종이 탄생했다. © Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 19. Leipzig 1909 |

(

그 이후로 이러한 최초의 집비둘기는 다양한 품종으로 사육되어 전 세계적으로 퍼졌다. 비행 중에 버려지거나 길을 잃은 것들은 결국 도시 비둘기가 되어 우리 도시에 왔다. 그러나 이들의 게놈은 여전히 바위비둘기의 게놈과 혼란스러울 정도로 유사하므로 학명은 Columba livia Domestica이다.

오늘날의 도시 비둘기가 가축화된 동물의 후손이라는 사실은 그들이 여전히 우리와의 근접성을 추구하고 실제로 여전히 우리의 보살핌에 의존하고 있다는 것을 의미한다.

(계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+