- 대기 중 CO2 함량 증가가 비료 역할. 지구의 육지가 더욱 푸르게 변했다.

- 폭염,가뭄은 많은 지역에서 식물 성장 정체시켜. 해양의 높은 해수 온도는 식물성 플랑크톤 생산성을 저해할 수 있다.

- 육상 1차 생산량의 균형 변화. 육상 식생의 비율은 증가하는 반면 해양의 비율은 감소

기후 변화, 지구 1차 생산 변화 시켜

육지 식물의 생산성은 증가, 해양 및 열대 지방은 감소

기후 변화는 지구 생활 환경의 근간인 식물 1차 생산을 변화시키고 있다. 한 연구에 따르면 육지 식물의 성장은 증가했지만, 해양 식물 플랑크톤은 감소하고 있다. 이는 지구 1차 생산의 균형을 변화시키고 있으며, 연구자들이 "Nature Climate Change"에 보고한 바와 같이 지리적으로도 잠재적으로 중대한 변화를 초래하고 있다.

|

| ▲ 육지와 바다에서 이루어지는 1차 식물 생산은 지구 생태계의 기반이다. 하지만 기후 변화 또한 이에 영향을 미친다. |

바다든 육지든 식물의 광합성은 지구 생활 환경의 기반을 형성한다. 광합성은 이산화탄소를 결합하여 유기 식물 물질을 생산하고, 이 물질은 다른 생물의 먹이가 됩니다. 노스캐롤라이나주 듀크 대학교의 주저자 율롱 장(Yulong Zhang)은 "순 1차 생산은 생태계의 거의 모든 생명체에게 에너지를 공급한다"며 "순 1차 생산은 생태계의 번영을 결정하고, 인간에게 인위적인 이산화탄소 배출량과 동일한 식량을 제공하며, 지구 기후를 안정시키는 데 기여한다"고 서령했다.

지구 1차 생산은 어떻게 발전하고 있을까?

하지만 전 세계적인 개괄적인 분석은 부족했다. 장 교수와 그의 팀은 "육지와 해양의 1차 생산이 통합 연구에서 마지막으로 함께 기록된 지 20년이 지났다"고 설명했다. 대신 육지와 해양은 대부분 별도로 고려되었기 때문에 서로 다른 측정 방법, 표준, 기준을 일치시키는 데 드는 노력이 절감되었다. 그러나 이로 인해 식물 생산성이 전반적으로 어떻게 발전했는지, 그리고 전 세계적인 양상이 어떻게 변화하고 있는지는 불분명했다.

식물이 포집하고 처리하는 이산화탄소의 양은 다양한 요인에 따라 달라지며 시간이 지남에 따라 변화한다. 연구에 따르면 대기 중 이산화탄소 함량 증가가 비료 역할을 할 수 있기 때문에 지구의 육지가 더욱 푸르게 변했다. 그러나 반대로 폭염과 가뭄은 많은 지역에서 식물 성장을 정체시킨다. 해양에서는 지나치게 높은 해수 온도가 식물성 플랑크톤 생산성을 저해할 수 있다.

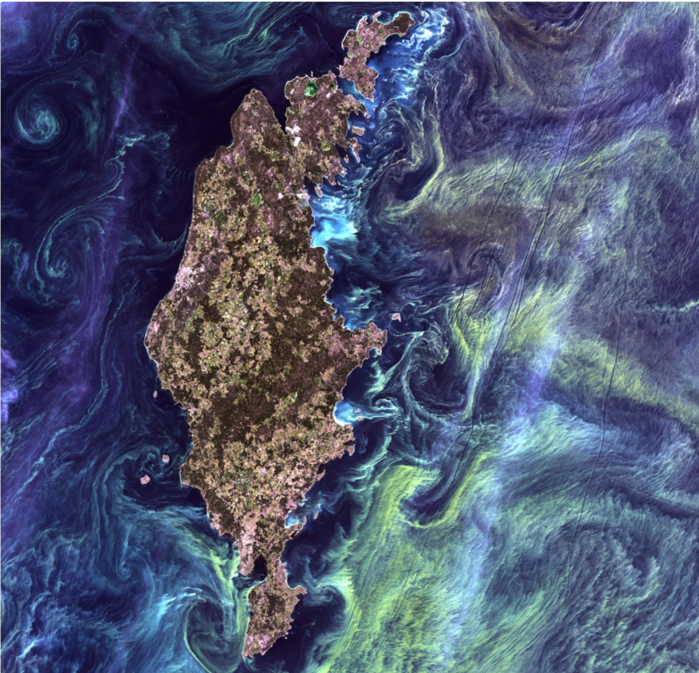

|

| ▲ 스웨덴 고틀란드 섬 앞바다의 조류 대발생에서 볼 수 있는 식물성 플랑크톤은 해양 생태계의 기반을 형성한다. © USGS/NASA, Landsat 7 |

20년 만에 처음으로 육지와 해양을 비교했다.

도대체 어떤 추세가 지배적인 것일까? 장 교수와 그의 동료들은 이제 이러한 지식 격차를 해소했다. 연구진은 매핑 작업을 위해 2003년부터 2021년까지 육지와 해양의 일차 생산을 모니터링한 6개의 위성(육지 위성 3개, 해양 위성 3개) 데이터를 분석했다. 이 데이터를 바탕으로 육상 순일차 생산의 지역적 및 전 세계적 추세를 파악했다.

연구진은 해양이 지구의 4분의 3을 차지하지만, 육지와 해양이 전 세계 순(Netto) 일차 생산에 거의 동일한 기여를 한다는 것을 발견했다. 육상 식물은 558억 톤의 이산화탄소를 흡수하여 바이오매스 생산에 사용하는 반면, 해양 식물성 플랑크톤은 519억 톤을 이용한다. 장 교수팀의 보고에 따르면, 육상 식물과 해양 모두 생산성은 열대 지역에서 가장 높고 극지방에서 가장 낮다.

육지는 더 녹색으로, 해양은 더 파랗게 변하고 있다.

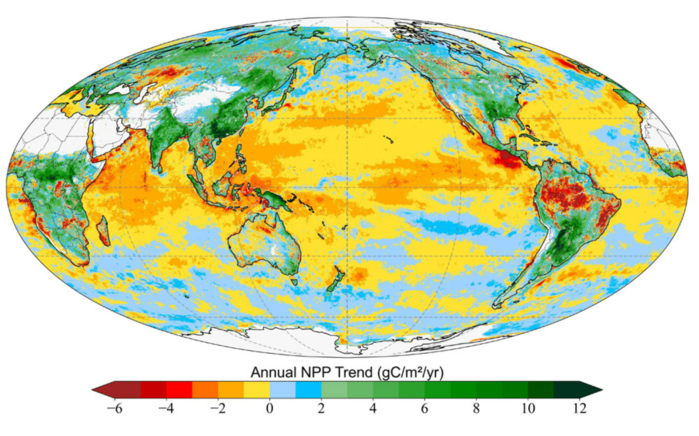

하지만 이러한 패턴은 변화하고 있다. 연구진은 "육지와 해양에서 대조적인 현상이 관찰되고 있다"고 보고했다. 육상의 순 일차 생산은 연간 약 2억 톤의 이산화탄소가 증가했다. "반대로 해양은 감소 추세를 보이고 있다. 순 1차 생산량이 매년 1억 톤의 이산화탄소씩 감소했다"고 연구진은 보고했다.

이는 육상 1차 생산량의 균형을 변화시키고 있다. 육상 식생의 비율은 증가하는 반면 해양의 비율은 감소하고 있다. 그러나 연구진이 보고한 바와 같이 전반적으로 육상 순 1차 생산량은 증가했다. 이는 육지에서의 증가분이 해양에서의 감소분보다 크기 때문이다.

열대 지방의 감소

해양과 육지 지역 내에서도 1차 생산 패턴이 변화하고 있다. 육지에서는 식물 생장이 증가했으며, 특히 중위도 및 고위도의 서늘한 지역에서 증가했다. 열대 지방, 특히 남미 열대 지역에서는 지역적으로 약간의 감소가 나타났다. 이러한 변화는 해양에서 더욱 두드러진다. 열대 해역에서 1차 생산량이 불균형적으로 급격히 감소했다.

|

| ▲ 2003년부터 2021년까지 세계 순(netto)일차생산량 추이: 해양의 감소와 육지의 증가가 뚜렷하게 나타난다. © Yulong Zhang 외, 2025 |

"시간이 지남에 따라 이러한 변화는 열대 해양이 이산화탄소의 더 강력한 배출원이 되는 반면, 열대 대륙은 이산화탄소를 흡수하는 능력이 점점 약해질 수 있다."라고 장 교수와 동료들은 설명한다. "이로 인해 기후 변화의 영향이 더욱 증폭될 수 있다." 더 나아가, 이러한 지리적 변화는 생태학적 함의도 지닌다. "이로 인해 열대 먹이 사슬의 기반이 약화되고 생물 다양성, 어업, 그리고 지역 경제에 연쇄적인 결과를 초래할 수 있다"고 장 교수와 동료들은 설명했다.

원인은 기후 변화

연구진은 지구 1차 생산의 이러한 변화의 원인이 기후 변화임을 분명히 인지하고 있다. 장 교수의 동료인 웬홍 리(Wenhong Li)는 "온난화로 인해 육지의 생장기가 연장되었고, 고위도 지역에서 더 유리한 온도 조건이 조성되었다. 이것이 육지의 1차 생산 증가의 대부분을 설명한다"고 말했다. 많은 중위도 지역에서 강수량이 증가하여 그곳의 식생에도 도움이 되었다.

그러나 해양에서는 온난화가 주로 부정적인 결과를 초래한다. 듀크 대학교의 선임 저자인 니콜라스 카사르(Nicolas Cassar)는 "해수면 온도 상승으로 열대 및 아열대 지역의 식물성 플랑크톤 1차 생산이 감소했다"고 말했다. 이는 상층 수층水層의 온난화가 해양 성층화를 증가시키기 때문이다. 이는 다시 수중 영양소 이동을 방해하고 조류 성장을 억제한다.

장 교수는 "해양의 1차 생산 감소가 지속될지, 그리고 육지의 증가가 이를 얼마나 오랫동안 상쇄할 수 있을지는 아직 밝혀지지 않은 핵심 질문 중 하나다"며 "이 질문에 대한 답은 모든 생명체와 지구의 기후 변화에 엄청난 의미를 가질 수 있다"고 말했다.

참고: Nature Climate Change, 2025; doi: 10.1038/s41558-025-02375-1

출처: Nature Climate Change, Duke University

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+