4분 읽기

- 가나자와 금박은 특히 눈부신 광택으로 유명

- 약 400년 동안 일본에서 사찰, 신사, 병풍과 같은 공예품을 장식하는 데 사용

- 초박 금박은 두께가 약 100~200나노미터에 불과하여 사람 머리카락보다 약 천 배 얇다.

- 이러한 금속박은 장식용 또는 고성능 나노전자 부품으로 사용될 수 있다.

가나자와 금박은 특히 눈부신 광택으로 유명하며, 약 400년 동안 일본에서 사찰, 신사, 병풍과 같은 공예품을 장식하는 데 사용됐다. 현재는 음식과 화장품의 품질을 높이는 데에도 사용된다. 가나자와 금박이라는 이름이 붙은 것은 이러한 전통이 주로 일본 도시 가나자와의 장인들에 의해 전승되고 있기 때문이다. 2020년 유네스코는 이 지역 공예 전통을 인류 무형문화유산으로 지정했다.

초박형 금박

금박(金箔)이라고도 불리는 초박 금박은 두께가 약 100~200나노미터에 불과하여 사람 머리카락보다 약 천 배 얇다. 고대 이집트나 다른 문화권의 금박보다도 얇으며, 현대 기계로 제작되는 금박과도 비슷하다. 전통적인 금박은 소위 엔쓰케(Entsuke) 기법을 사용하여 제작된다.

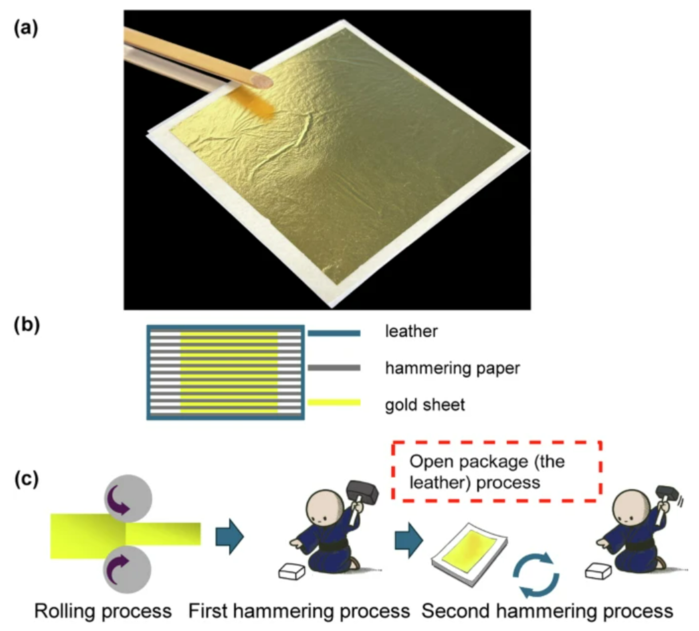

이 공정에서는 먼저 금을 녹여 약 40마이크로미터 두께로 평평하게 펼친다. 그런 다음 금박과 종이를 번갈아 겹쳐 가죽으로 감싼다. 이 금 묶음을 실온에서 망치로 두드려 원하는 두께의 금을 만든다. 약 15만 번의 망치질 사이에 금 묶음을 여러 번 열고 분리지를 다시 덮어 열을 방출한다.

현미경으로 본 전통 금박

노미(Nomi)에 위치한 일본과학기술원(JAIST)의 쉬 위안저(Xu Yuanzhe) 연구진은 가나자와 금박이 왜 그토록 특별한지 자세히 조사했다. 현대 전자현미경을 이용하여 엔쓰케(entsuke) 망치질 과정에서 금이 어떻게 변형되는지, 그리고 어떤 구조가 금박의 독특한 특성을 결정하는지 분석했다.

이를 위해 연구진은 전통 망치질 공정의 각 단계를 나타내는 두 종류의 가나자와 금박을 비교했다. 소위 "즈미 포일(Zumi foil)"이라고 불리는 금박은 두께가 약 1,000나노미터에 불과하고 무광택인 반면, 정제된 "가나자와 금박 4호"는 두께가 100나노미터에 불과하고 매우 광택이 난다.

금 결정의 정육면체 질감에 따른 광택

이러한 분석을 통해 금은 가공 과정에서 특이한 변형을 겪는다는 것이 밝혀졌다. 즈미 포일은 혼합된 질감을 가진 금 결정으로 구성되어 있다. 개별 원자는 다양한 배향을 가진 정육면체 형태의 입자로 배열되어 있으며, 종종 약간 어긋나 결정 격자 전체에 미세한 구조적 불규칙성을 초래한다. 따라서 첫 번째 망치질 단계는 결정 격자를 크게 파괴했다.

반대로, 두 번째 망치질 단계 후, 금박 4번은 다시 잘 정돈되고 거의 균일한 구조를 보이며, 넓은 면적의 평면 {001} 정육면체 구조를 보인다. 이는 원자가 거의 동일한 배향을 가진 동일한 정육면체 형태로 배열되어 있으며, 모서리는 포일 표면과 평행함을 의미한다. 연구진은 이러한 특징적인 질감이 금박에 광택과 내구성을 부여한다고 설명했다.

중간 단계로서의 슬라이딩 시스템

그렇다면 망치질하는 동안 금 원자는 어떻게 한 형태에서 다른 형태로 이동할까요? 분석 결과, 결정 격자 내의 원자는 전단력과 이형지*에 대한 마찰로 인해 재배열된다. 주미 금박과 "넘버 4"의 중간 단계인 금 원자는 Xu와 그의 동료들이 발견했듯이 팔면체가 아닌, 소위 {110}-<110> 슬라이딩 시스템으로 존재한다.

*이형지(Release Paper)란 어떤 특정한 점착면과 부착 면(혹은 피착면)에 점착 코팅(합지) 또는 테이프(단면, 양면테이프) 부착되어 그 제품에 이형/박리 메카니즘이 발휘되어 사용되는 제품

이 과정에서 원자 정육면체의 좁은 띠들이 결정 내부의 판 평면에서 앞뒤로 미끄러지며 서로 정렬되고, 따라서 새롭고 명확하게 정렬된 결정 형태로 갑자기 변한다. 이 두 번째 망치질 단계에서는 원자 띠가 더 위아래로 움직이지 않고 측면으로만 움직인다. 아마도 이형지가 너무 부드럽고 매끄러워졌기 때문일 것이다.

열 없이 변형

놀랍게도 이러한 결정 상태는 일반적으로 상온의 금에서는 발생하지 않고, 고온이나 강력한 전기 롤러를 통해서만 발생한다. 그러나 가나자와 금박의 경우, 이러한 구조는 집중적이고 매우 정밀한 수작업을 통해 만들어진 것으로 보인다. 에너지는 열이 아닌 충격력에서만 발생한다. 따라서 금 원자는 재료가 녹거나 결정 구조가 완전히 재구성되지 않고 스스로 재배열된다.

새로운 금속박에 대한 영감

JAIST의 선임 저자인 오시마 요시후미는 "가나자와 금박의 초박막 층이 어떻게 생성되는지 이해하는 것은 과학적, 실용적으로 모두 중요하다"고 설명했다. 금박 생산의 물리적 원리를 이해하면 전통 장인 기술을 보존할 수 있다. 이를 통해 현대 장인들은 수 세기 동안 이어져 온 기술을 최적으로 재현하고 문화재를 더욱 효과적으로 복원할 수 있다.

더 나아가, 변형 메커니즘에 대한 이해는 다른 금속으로부터 완전히 새로운 소재를 설계하는 데 도움이 된다. 예를 들어, 특정 결정 구조와 고유한 광학적, 기계적 또는 전자적 특성을 가진 초박형의 안정적인 금속박을 개발할 수 있다. 이러한 금속박은 장식용 또는 고성능 나노전자 부품으로 사용될 수 있다.

참고: npj Heritage Science, 2025; doi: 10.1038/s40494-025-02055-5

출처: 일본과학기술종합연구소(JAIST)

- 가나자와 금박은 특히 눈부신 광택으로 유명

- 약 400년 동안 일본에서 사찰, 신사, 병풍과 같은 공예품을 장식하는 데 사용

- 초박 금박은 두께가 약 100~200나노미터에 불과하여 사람 머리카락보다 약 천 배 얇다.

- 이러한 금속박은 장식용 또는 고성능 나노전자 부품으로 사용될 수 있다.

가나자와 금박의 비밀이 밝혀졌다.

초박형 광택 금박은 독특한 결정 구조를 갖고 있다.

망치질로 빚어낸 일본 가나자와 금박은 탁월한 광택으로 유명하다. 연구진이 그 비밀을 밝혀냈다. 연구 결과에 따르면, 이 금박의 전통적인 제조 공정은 초박형 금박의 원자 배열을 독특한 방식으로 변화시킨다. 망치질, 마찰, 그리고 전단력만으로도 특별한 결정 구조가 형성된다. 이러한 장인 정신은 나노기술을 위한 새로운 금속박 개발에 영감을 줄 수 있다.

|

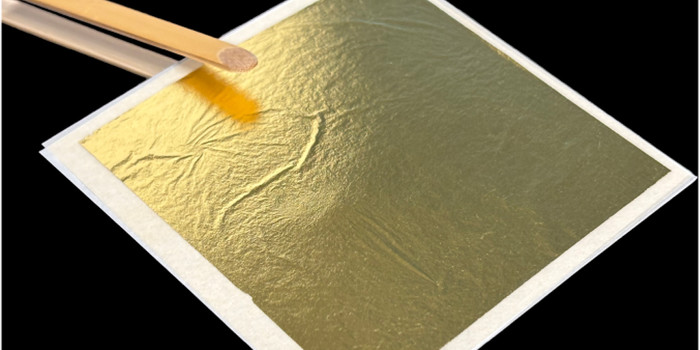

| ▲ 가나자와 금박은 세계에서 가장 얇은 금속 호일 중 하나다. © Yoshifumi Oshima vom JAIST |

가나자와 금박은 특히 눈부신 광택으로 유명하며, 약 400년 동안 일본에서 사찰, 신사, 병풍과 같은 공예품을 장식하는 데 사용됐다. 현재는 음식과 화장품의 품질을 높이는 데에도 사용된다. 가나자와 금박이라는 이름이 붙은 것은 이러한 전통이 주로 일본 도시 가나자와의 장인들에 의해 전승되고 있기 때문이다. 2020년 유네스코는 이 지역 공예 전통을 인류 무형문화유산으로 지정했다.

초박형 금박

금박(金箔)이라고도 불리는 초박 금박은 두께가 약 100~200나노미터에 불과하여 사람 머리카락보다 약 천 배 얇다. 고대 이집트나 다른 문화권의 금박보다도 얇으며, 현대 기계로 제작되는 금박과도 비슷하다. 전통적인 금박은 소위 엔쓰케(Entsuke) 기법을 사용하여 제작된다.

|

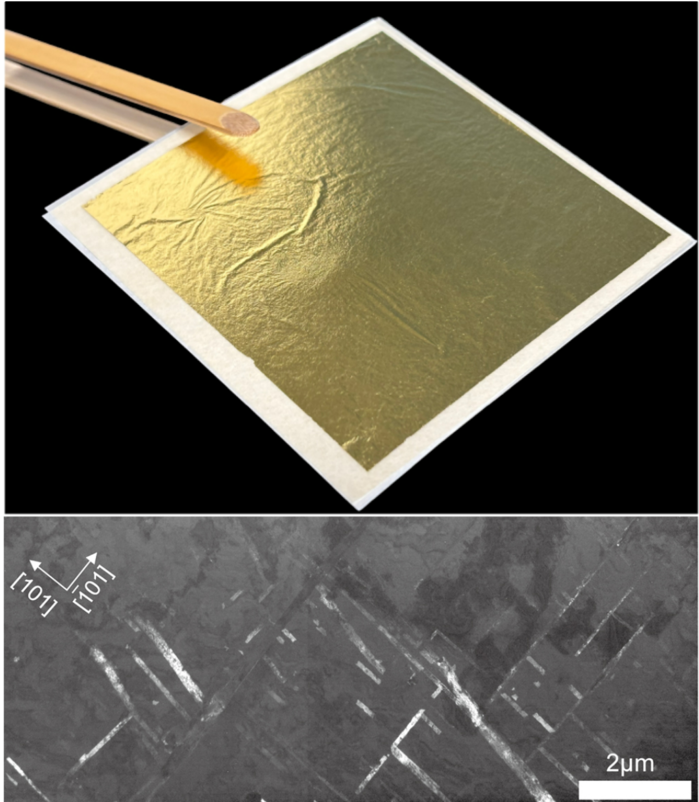

| ▲ 가나자와 금박의 결정 구조 분석. 비팔면체 {110}-<110> 슬립 시스템의 독특한 결정 배열을 통해 광택과 내구성을 구현한다. © JAIST의 오시마 요시후미 |

이 공정에서는 먼저 금을 녹여 약 40마이크로미터 두께로 평평하게 펼친다. 그런 다음 금박과 종이를 번갈아 겹쳐 가죽으로 감싼다. 이 금 묶음을 실온에서 망치로 두드려 원하는 두께의 금을 만든다. 약 15만 번의 망치질 사이에 금 묶음을 여러 번 열고 분리지를 다시 덮어 열을 방출한다.

현미경으로 본 전통 금박

노미(Nomi)에 위치한 일본과학기술원(JAIST)의 쉬 위안저(Xu Yuanzhe) 연구진은 가나자와 금박이 왜 그토록 특별한지 자세히 조사했다. 현대 전자현미경을 이용하여 엔쓰케(entsuke) 망치질 과정에서 금이 어떻게 변형되는지, 그리고 어떤 구조가 금박의 독특한 특성을 결정하는지 분석했다.

|

| ▲ 그림 1: 가나자와 금박의 엔츠케 제작. a. 엔츠케 가나자와 금박(4호) 사진.b 금판과 와시 종이를 번갈아 배치한 망치질 패키지.c 가나자와 금박 제작은 세 단계로 나눌 수 있습니다. 금판의 두께를 약 40µm로 줄이는 압연 공정, 금판의 두께를 약 0.7µm로 줄이는 1차 망치질 단계, 금판의 두께를 약 100nm로 줄이는 2차 망치질 단계. (출처:Published: 26 September 2025 / Deformation mechanism behind the unique texture of Kanazawa gold leaf / npj, heritage science) |

이를 위해 연구진은 전통 망치질 공정의 각 단계를 나타내는 두 종류의 가나자와 금박을 비교했다. 소위 "즈미 포일(Zumi foil)"이라고 불리는 금박은 두께가 약 1,000나노미터에 불과하고 무광택인 반면, 정제된 "가나자와 금박 4호"는 두께가 100나노미터에 불과하고 매우 광택이 난다.

금 결정의 정육면체 질감에 따른 광택

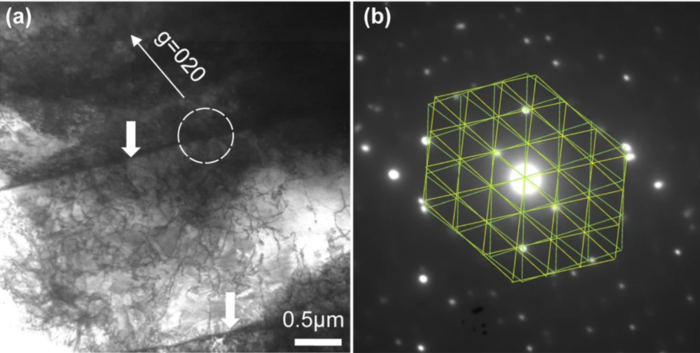

이러한 분석을 통해 금은 가공 과정에서 특이한 변형을 겪는다는 것이 밝혀졌다. 즈미 포일은 혼합된 질감을 가진 금 결정으로 구성되어 있다. 개별 원자는 다양한 배향을 가진 정육면체 형태의 입자로 배열되어 있으며, 종종 약간 어긋나 결정 격자 전체에 미세한 구조적 불규칙성을 초래한다. 따라서 첫 번째 망치질 단계는 결정 격자를 크게 파괴했다.

반대로, 두 번째 망치질 단계 후, 금박 4번은 다시 잘 정돈되고 거의 균일한 구조를 보이며, 넓은 면적의 평면 {001} 정육면체 구조를 보인다. 이는 원자가 거의 동일한 배향을 가진 동일한 정육면체 형태로 배열되어 있으며, 모서리는 포일 표면과 평행함을 의미한다. 연구진은 이러한 특징적인 질감이 금박에 광택과 내구성을 부여한다고 설명했다.

|

| ▲ 그림 6: Zumi 포일의 명시야(BF)-TEM 이미지와 전자 회절(ED) 패턴. a. g = 020 조건에서 Zumi 포일의 2빔 명시야(BF)-TEM 이미지. b a에서 점선 흰색 원의 국소 회절 패턴. (출처:Published: 26 September 2025 / Deformation mechanism behind the unique texture of Kanazawa gold leaf / npj, heritage science) |

중간 단계로서의 슬라이딩 시스템

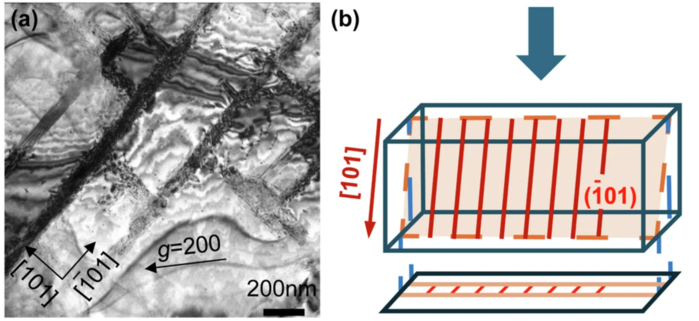

그렇다면 망치질하는 동안 금 원자는 어떻게 한 형태에서 다른 형태로 이동할까요? 분석 결과, 결정 격자 내의 원자는 전단력과 이형지*에 대한 마찰로 인해 재배열된다. 주미 금박과 "넘버 4"의 중간 단계인 금 원자는 Xu와 그의 동료들이 발견했듯이 팔면체가 아닌, 소위 {110}-<110> 슬라이딩 시스템으로 존재한다.

*이형지(Release Paper)란 어떤 특정한 점착면과 부착 면(혹은 피착면)에 점착 코팅(합지) 또는 테이프(단면, 양면테이프) 부착되어 그 제품에 이형/박리 메카니즘이 발휘되어 사용되는 제품

이 과정에서 원자 정육면체의 좁은 띠들이 결정 내부의 판 평면에서 앞뒤로 미끄러지며 서로 정렬되고, 따라서 새롭고 명확하게 정렬된 결정 형태로 갑자기 변한다. 이 두 번째 망치질 단계에서는 원자 띠가 더 위아래로 움직이지 않고 측면으로만 움직인다. 아마도 이형지가 너무 부드럽고 매끄러워졌기 때문일 것이다.

|

| ▲ 그림 7a에 표시된 국소 영역을 보여주기 위해 확대된 4번 잎의 BF-TEM 이미지. 주기적 패턴으로 배열된 많은 전위선을 가진 슬립 밴드가 [101] 방향을 따라 형성된다. b a의 슬립 밴드를 설명할 수 있는 4번 잎의 슬립 평면과 전위의 개략도. 파란색 화살표는 해머링 방향(대략 [001])을 나타냅니다. 슬립 평면은 평면으로 결정되었다. 전위는 나사 전위에 해당하는 [101] 방향의 버거 벡터로 양쪽 표면에서 끝납니다. 전위선은 스크린에 투영된다. (출처:Published: 26 September 2025 / Deformation mechanism behind the unique texture of Kanazawa gold leaf / npj, heritage science) |

열 없이 변형

놀랍게도 이러한 결정 상태는 일반적으로 상온의 금에서는 발생하지 않고, 고온이나 강력한 전기 롤러를 통해서만 발생한다. 그러나 가나자와 금박의 경우, 이러한 구조는 집중적이고 매우 정밀한 수작업을 통해 만들어진 것으로 보인다. 에너지는 열이 아닌 충격력에서만 발생한다. 따라서 금 원자는 재료가 녹거나 결정 구조가 완전히 재구성되지 않고 스스로 재배열된다.

새로운 금속박에 대한 영감

JAIST의 선임 저자인 오시마 요시후미는 "가나자와 금박의 초박막 층이 어떻게 생성되는지 이해하는 것은 과학적, 실용적으로 모두 중요하다"고 설명했다. 금박 생산의 물리적 원리를 이해하면 전통 장인 기술을 보존할 수 있다. 이를 통해 현대 장인들은 수 세기 동안 이어져 온 기술을 최적으로 재현하고 문화재를 더욱 효과적으로 복원할 수 있다.

더 나아가, 변형 메커니즘에 대한 이해는 다른 금속으로부터 완전히 새로운 소재를 설계하는 데 도움이 된다. 예를 들어, 특정 결정 구조와 고유한 광학적, 기계적 또는 전자적 특성을 가진 초박형의 안정적인 금속박을 개발할 수 있다. 이러한 금속박은 장식용 또는 고성능 나노전자 부품으로 사용될 수 있다.

참고: npj Heritage Science, 2025; doi: 10.1038/s40494-025-02055-5

출처: 일본과학기술종합연구소(JAIST)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+