2'40" 읽기

- 해양 생태계의 거의 모든 먹이 사슬의 시작

- 지구에서 가장 큰 동물인 흰긴수염고래는 작은 플랑크톤 유기체 외에는 아무것도 먹지 않아

- 동물성 플랑크톤의 수직 이동, 낮 동안 보통 깊은 곳에 숨어 배설

- 밤에만 떠다니는 작은 동물들이 용감하게 물 표면으로 올라와 식물성 플랑크톤을 먹어

정말 위대한 작은 식물

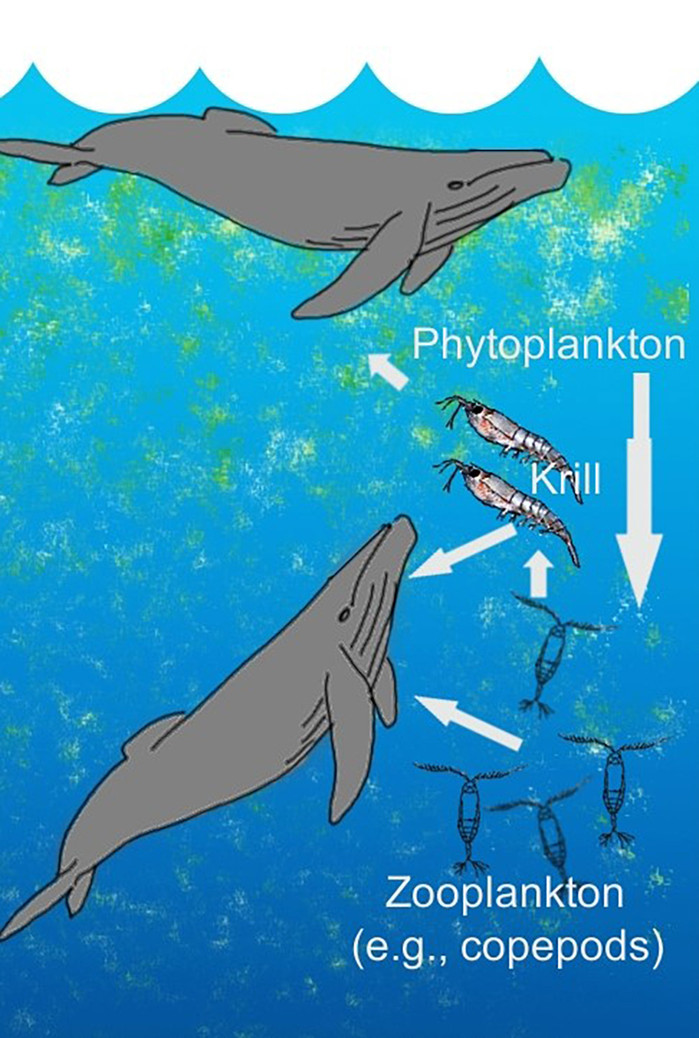

"식물성 플랑크톤과 조류는 수생 먹이 사슬의 기초를 형성한다"고 미국 기상 및 해양 기관인 NOAA는 설명했다. 작은 빛 변환기는 광합성을 사용해 자신의 음식을 생산한 다음 "동물성 플랑크톤, 작은 물고기 및 갑각류와 같은 1차 소비자가 먹는다." 동물성 플랑크톤은 풀 위의 소처럼 미니식물을 먹고 있다.

동물성 플랑크톤과 같은 1차 소비자는 물고기, 작은 상어, 산호 및 수염고래의 먹이가 된다. 수염고래는 크릴새우와 같은 먹이를 물에서 직접 대량으로 걸러낸다. 역설적이게도 오늘날 우리 지구에서 가장 큰 동물인 흰긴수염고래는 그런 작은 플랑크톤 유기체 외에는 아무것도 먹지 않는다. 해양 먹이그물의 맨 위에는 범고래, 표범물범, 대형 상어, 청새치와 같은 최상위 포식자가 있다. 서로 다른 수준에서 복잡한 먹이 사슬을 이용하는 인간에게도 동일하게 적용된다.

그러나 이 순서에 있는 모든 생물은 한 가지 공통점이 있다. 즉, 적어도 간접적으로 식물성 플랑크톤에 의존한다는 것이다. 식물성 플랑크톤이 없다면 바다는 생명이 없는 사막과 같을 것이다.

바다의 비료

동물성 플랑크톤 또한 바다를 우리가 아는 것처럼 활기차고 다채롭게 만드는 데 도움이 된다. 그의 직업은 단지 먹고 먹히는 것이 아니다. 해양의 영양 순환에 중요한 기여를 한다. 동물성 플랑크톤이 배변을 하거나 죽은 표본의 시체가 깊은 곳으로 가라앉으면 심해를 "비옥하게" 하고 그곳에 사는 생물에게 영양분을 공급한다.

매일 동물 플랑크톤의 수직 이동도 중요한 역할을 한다. 낮 동안 동물성 플랑크톤은 보통 깊은 곳에 숨어 있다. 그곳에서 배설물을 배설해 포함된 영양분이 더 빨리 아래로 떨어지게 한다. 밤에만 떠다니는 작은 동물들이 용감하게 물 표면으로 올라와 식물성 플랑크톤을 먹는다. 낮에는 햇볕에 흠뻑 젖으면 바다에서 너무 위험하다.

남극 뷔페

간단한 플랑크톤 기반 먹이 사슬의 예는 남극 남극해에서 볼 수 있다. 이곳은 플랑크톤 규조류가 서식하는 곳으로 해빙에 융단처럼 달라붙어 있다. 그들은 동물성 플랑크톤에 속하는 작은 새우 종인 크릴의 먹이 역할을 한다. 크릴은 해빙에 있는 녹갈색 규조류를 먹고 있다.

크릴새우는 큰 무리를 지어 다니며 낮에는 더 깊은 물 속에 숨어 있어도 쉬운 먹이가 된다. 대왕고래와 마찬가지로 수염고래는 덫 같은 입을 사용하여 한 번에 얼음물에서 수천 마리의 새우를 걸러낼 수 있다. 브레머하펜에 있는 알프레드 베게너 극지 및 해양 연구소의 빅터 스메타첵은 "포경 이전 시대의 관찰자들은 바다 표면이 떼지어 다니는 크릴새우에 의해 붉게 물들었고 고래의 먹이가 수평선에서 수평선까지 도달했다"며 역사 보고서를 인용했다.

(계속)

- 해양 생태계의 거의 모든 먹이 사슬의 시작

- 지구에서 가장 큰 동물인 흰긴수염고래는 작은 플랑크톤 유기체 외에는 아무것도 먹지 않아

- 동물성 플랑크톤의 수직 이동, 낮 동안 보통 깊은 곳에 숨어 배설

- 밤에만 떠다니는 작은 동물들이 용감하게 물 표면으로 올라와 식물성 플랑크톤을 먹어

먹고 먹히고 : 해양 먹이 사슬의 기초가 되는 플랑크톤

식물성 플랑크톤의 작은 슈퍼 히어로는 산소의 형태로만 세상에 혜택을 주는 것이 아니다. 광합성의 두 번째 산물인 유기 물질도 놀라운 일을 할 수 있다. 해양 생태계의 거의 모든 먹이 사슬의 시작이다. 식물성 플랑크톤이 없다면 상어도 물고기도 고래도 없을 것이다.

|

| ▲ 동물성 플랑크톤은 식물성 플랑크톤을 먹고 이 고래와 같은 더 큰 동물도 식물성 플랑크톤을 먹는다. © Roman J, McCarthy JJ/ PLoS ONE |

정말 위대한 작은 식물

"식물성 플랑크톤과 조류는 수생 먹이 사슬의 기초를 형성한다"고 미국 기상 및 해양 기관인 NOAA는 설명했다. 작은 빛 변환기는 광합성을 사용해 자신의 음식을 생산한 다음 "동물성 플랑크톤, 작은 물고기 및 갑각류와 같은 1차 소비자가 먹는다." 동물성 플랑크톤은 풀 위의 소처럼 미니식물을 먹고 있다.

동물성 플랑크톤과 같은 1차 소비자는 물고기, 작은 상어, 산호 및 수염고래의 먹이가 된다. 수염고래는 크릴새우와 같은 먹이를 물에서 직접 대량으로 걸러낸다. 역설적이게도 오늘날 우리 지구에서 가장 큰 동물인 흰긴수염고래는 그런 작은 플랑크톤 유기체 외에는 아무것도 먹지 않는다. 해양 먹이그물의 맨 위에는 범고래, 표범물범, 대형 상어, 청새치와 같은 최상위 포식자가 있다. 서로 다른 수준에서 복잡한 먹이 사슬을 이용하는 인간에게도 동일하게 적용된다.

그러나 이 순서에 있는 모든 생물은 한 가지 공통점이 있다. 즉, 적어도 간접적으로 식물성 플랑크톤에 의존한다는 것이다. 식물성 플랑크톤이 없다면 바다는 생명이 없는 사막과 같을 것이다.

바다의 비료

동물성 플랑크톤 또한 바다를 우리가 아는 것처럼 활기차고 다채롭게 만드는 데 도움이 된다. 그의 직업은 단지 먹고 먹히는 것이 아니다. 해양의 영양 순환에 중요한 기여를 한다. 동물성 플랑크톤이 배변을 하거나 죽은 표본의 시체가 깊은 곳으로 가라앉으면 심해를 "비옥하게" 하고 그곳에 사는 생물에게 영양분을 공급한다.

매일 동물 플랑크톤의 수직 이동도 중요한 역할을 한다. 낮 동안 동물성 플랑크톤은 보통 깊은 곳에 숨어 있다. 그곳에서 배설물을 배설해 포함된 영양분이 더 빨리 아래로 떨어지게 한다. 밤에만 떠다니는 작은 동물들이 용감하게 물 표면으로 올라와 식물성 플랑크톤을 먹는다. 낮에는 햇볕에 흠뻑 젖으면 바다에서 너무 위험하다.

남극 뷔페

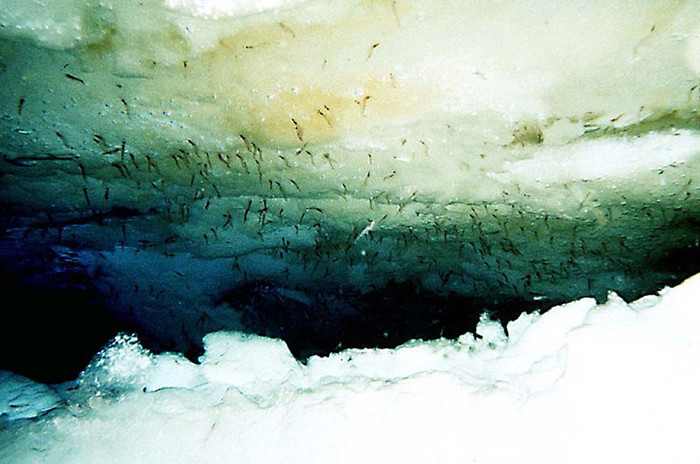

간단한 플랑크톤 기반 먹이 사슬의 예는 남극 남극해에서 볼 수 있다. 이곳은 플랑크톤 규조류가 서식하는 곳으로 해빙에 융단처럼 달라붙어 있다. 그들은 동물성 플랑크톤에 속하는 작은 새우 종인 크릴의 먹이 역할을 한다. 크릴은 해빙에 있는 녹갈색 규조류를 먹고 있다.

크릴새우는 큰 무리를 지어 다니며 낮에는 더 깊은 물 속에 숨어 있어도 쉬운 먹이가 된다. 대왕고래와 마찬가지로 수염고래는 덫 같은 입을 사용하여 한 번에 얼음물에서 수천 마리의 새우를 걸러낼 수 있다. 브레머하펜에 있는 알프레드 베게너 극지 및 해양 연구소의 빅터 스메타첵은 "포경 이전 시대의 관찰자들은 바다 표면이 떼지어 다니는 크릴새우에 의해 붉게 물들었고 고래의 먹이가 수평선에서 수평선까지 도달했다"며 역사 보고서를 인용했다.

|

| ▲ 크릴 새우가 해빙 빙원의 아래쪽에 있는 조류를 먹고 있다. © Kils & Marshall 1995/ CC-by-sa 3.0 |

왜 역사적인가? 규조류, 크릴새우, 수염고래:

(계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+