3분 읽기

- 2,900~2,500년 전의 설형 문자 텍스트 분석

- 아시리아인과 바빌로니아인은 주로 간에서 행복을 느꼈고, 사랑은 몸통뿐만 아니라 다리에서

어떤 감정은 너무 강해서 우리 몸 전체에 퍼져 나간다. 간질거리는 기대감부터 뱃속의 의심스러운 들뜸, 심장 주변의 따뜻하고 사랑으로 가득 찬 느낌까지. 연구에 따르면, 우리가 서로 다른 감정을 느끼는 신체 부위는 문화에 따라 실제로 동일하다. 예를 들어, 우리 몸의 지도에서 사랑을 느끼는 곳을 그리라는 요청을 받으면 대개 비슷한 그림이 나타난다. 즉, 우리는 사랑과 가슴 아픈 곳을 심장 부위에 위치시킨다.

그런데 옛날에는 이런 모습이 어땠을까? 청동기시대나 고대 사람들도 감정을 오늘날 우리와 같은 신체 부위에 위치시켰는가?

과거의 감정을 따라

이를 알아내기 위해 Jülich 연구 센터의 Juha Lahnakoski가 이끄는 연구자들은 고대 메소포타미아에서 단서를 찾았다. 연구를 위해 그들은 아시리아와 신바빌로니아 제국 시대인 기원전 934년부터 612년까지의 설형 문자 텍스트를 평가했다. "그때도 심장, 간, 폐의 중요성과 같은 해부학에 대한 대략적인 이해가 있었다"고 헬싱키 대학의 수석 저자인 Saana Svärd는 설명했다.

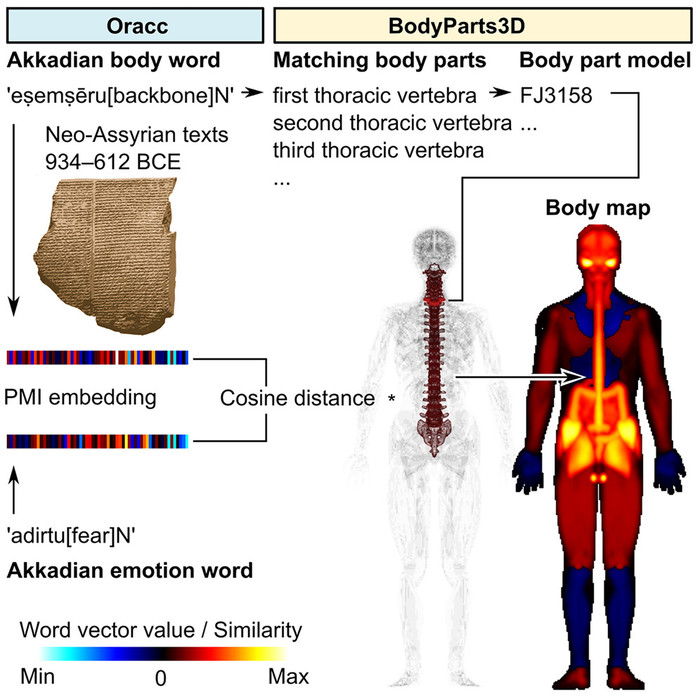

연구팀은 당시 널리 사용되던 아카드어로 쓰여진 약 100만 단어를 분석해 당시 감정의 세계와 감정의 위치에 대한 단서를 찾았다. Lahnakoski와 그의 동료들은 신체적 감정 표현 측면에서 찾아낸 것을 사랑, 분노, 놀라움, 두려움 등 다양한 감정에 대한 총 18개의 신체 지도에 입력했다.

감정의 장소인 간과 다리

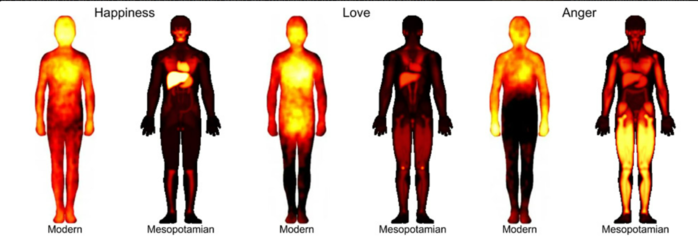

분석 결과, 전체적으로 고대 메소포타미아 사람들은 오늘날 우리와 마찬가지로 유사한 신체 부위에 감정을 위치시킨 것으로 보인다. 그러나 몇 가지 중요한 차이점도 있다. “고대 메소포타미아의 행복 신체 지도를 현대 신체 지도와 비교해 보면 간에서 눈에 띄는 빛이 나는 점을 제외하면 대체로 유사하다”고 Lahnakoski는 말했다.

아시리아인과 바빌로니아인 역시 사랑을 간, 심장, 그리고 흥미롭게도 무릎과 강하게 연관시켰던 것 같다. 그들의 가사에서는 사랑이 '다리의 허약함'과 연결되는 경우가 많다. 하지만 맥락도 중요했다. “예를 들어 메소포타미아 사람들은 열정적인 사랑과 삶에 대한 사랑을 몸 전체의 강렬한 감정으로 여겼다”고 연구자들은 보고했다. 반면에 그들은 낭만적이고 성적인 사랑을 몸통과 머리와 더 많이 연관시켰다.

설형 문자 문헌에 따르면, 고대 메소포타미아의 분노는 다리와 발에서 가장 강하게 느껴지는 반면, 오늘날 우리는 상체와 손에서 그 느낌을 찾는 경향이 있다. 바빌로니아인과 아시리아인 역시 그들의 부러움, 혐오감, 자부심 중 적어도 일부를 다리에서 발견한 것으로 보인다.

아직은 약간의 공백이 있다

하지만 연구자들은 그때와 지금 사이의 비교는 제한된 범위에서만 가능하다고 강조했다.

Svärd는 "텍스트는 텍스트이고 감정은 살아있고 경험된다는 점을 기억해야 한다"고 말했다. 게다가 메소포타미아인들은 많은 감정을 상황에 따라 다르게 위치시키고 평가했던 것으로 보인다. “예를 들어, 자부심이라는 포괄적인 용어 아래에 있는 아카드어 단어는 신체 속성에 있어 상당한 가변성을 보여준다”고 팀은 썼다. 그리고 텍스트와 용어에서 맥락이 항상 명확하지는 않다.

그렇지만 연구자들은 그들의 방법론이 다양한 문화의 감정 세계를 더 많이 밝힐 수 있는 유망한 방법이라고 보고 있다. 그들은 이제 그들의 방법을 다른 역사적 기간에 적용하기를 바란다. 다음으로 그들은 20세기 영어 텍스트 자료 1억 단어를 분석하고, 나중에는 유사한 스타일의 핀란드어 데이터도 분석할 계획이다.

(iScience, 2024; doi: 10.1016/j.isci.2024.111365)

출처: Aalto University

- 2,900~2,500년 전의 설형 문자 텍스트 분석

- 아시리아인과 바빌로니아인은 주로 간에서 행복을 느꼈고, 사랑은 몸통뿐만 아니라 다리에서

간에는 행복하고 발에는 화를 낸다.

바빌로니아인들은 신체의 감정을 우리가 아닌 다른 곳에 두었다.

감정의 지도:

우리에게 있어서 심장은 사랑의 자리다. 우리는 위가 얼얼한 느낌으로 행복을 경험한다. 그러나 2,900~2,500년 전의 설형 문자 텍스트 분석에서 알 수 있듯이 고대 메소포타미아에서는 감정의 신체 지도가 상당히 다르게 보였다. 아시리아인과 바빌로니아인은 주로 간에서 행복을 느꼈고, 사랑은 몸통뿐만 아니라 다리에서도 나타났다. 반면에 메소포타미아 사람들은 분노를 자신들의 발에 두었다.

|

| ▲ 오늘날과 당시의 신체 지도 비교: 왼쪽은 행복, 가운데는 사랑, 오른쪽은 분노 © Modern/PNAS: Lauri Nummenmaa et al., Mesopotamian: Juha Lahnakoski |

어떤 감정은 너무 강해서 우리 몸 전체에 퍼져 나간다. 간질거리는 기대감부터 뱃속의 의심스러운 들뜸, 심장 주변의 따뜻하고 사랑으로 가득 찬 느낌까지. 연구에 따르면, 우리가 서로 다른 감정을 느끼는 신체 부위는 문화에 따라 실제로 동일하다. 예를 들어, 우리 몸의 지도에서 사랑을 느끼는 곳을 그리라는 요청을 받으면 대개 비슷한 그림이 나타난다. 즉, 우리는 사랑과 가슴 아픈 곳을 심장 부위에 위치시킨다.

그런데 옛날에는 이런 모습이 어땠을까? 청동기시대나 고대 사람들도 감정을 오늘날 우리와 같은 신체 부위에 위치시켰는가?

과거의 감정을 따라

이를 알아내기 위해 Jülich 연구 센터의 Juha Lahnakoski가 이끄는 연구자들은 고대 메소포타미아에서 단서를 찾았다. 연구를 위해 그들은 아시리아와 신바빌로니아 제국 시대인 기원전 934년부터 612년까지의 설형 문자 텍스트를 평가했다. "그때도 심장, 간, 폐의 중요성과 같은 해부학에 대한 대략적인 이해가 있었다"고 헬싱키 대학의 수석 저자인 Saana Svärd는 설명했다.

연구팀은 당시 널리 사용되던 아카드어로 쓰여진 약 100만 단어를 분석해 당시 감정의 세계와 감정의 위치에 대한 단서를 찾았다. Lahnakoski와 그의 동료들은 신체적 감정 표현 측면에서 찾아낸 것을 사랑, 분노, 놀라움, 두려움 등 다양한 감정에 대한 총 18개의 신체 지도에 입력했다.

|

| ▲ 연구 개요됴 (출처: December 20, 2024Open access Embodied emotions in ancient Neo-Assyrian texts revealed by bodily mapping of emotional semantics) |

감정의 장소인 간과 다리

분석 결과, 전체적으로 고대 메소포타미아 사람들은 오늘날 우리와 마찬가지로 유사한 신체 부위에 감정을 위치시킨 것으로 보인다. 그러나 몇 가지 중요한 차이점도 있다. “고대 메소포타미아의 행복 신체 지도를 현대 신체 지도와 비교해 보면 간에서 눈에 띄는 빛이 나는 점을 제외하면 대체로 유사하다”고 Lahnakoski는 말했다.

아시리아인과 바빌로니아인 역시 사랑을 간, 심장, 그리고 흥미롭게도 무릎과 강하게 연관시켰던 것 같다. 그들의 가사에서는 사랑이 '다리의 허약함'과 연결되는 경우가 많다. 하지만 맥락도 중요했다. “예를 들어 메소포타미아 사람들은 열정적인 사랑과 삶에 대한 사랑을 몸 전체의 강렬한 감정으로 여겼다”고 연구자들은 보고했다. 반면에 그들은 낭만적이고 성적인 사랑을 몸통과 머리와 더 많이 연관시켰다.

설형 문자 문헌에 따르면, 고대 메소포타미아의 분노는 다리와 발에서 가장 강하게 느껴지는 반면, 오늘날 우리는 상체와 손에서 그 느낌을 찾는 경향이 있다. 바빌로니아인과 아시리아인 역시 그들의 부러움, 혐오감, 자부심 중 적어도 일부를 다리에서 발견한 것으로 보인다.

|

| ▲ 아시리아인과 바빌론인들은 한때 사랑과 분노 등을 신체의 어느 부분에서 느꼈을까? © Andrea Izzoti |

아직은 약간의 공백이 있다

하지만 연구자들은 그때와 지금 사이의 비교는 제한된 범위에서만 가능하다고 강조했다.

Svärd는 "텍스트는 텍스트이고 감정은 살아있고 경험된다는 점을 기억해야 한다"고 말했다. 게다가 메소포타미아인들은 많은 감정을 상황에 따라 다르게 위치시키고 평가했던 것으로 보인다. “예를 들어, 자부심이라는 포괄적인 용어 아래에 있는 아카드어 단어는 신체 속성에 있어 상당한 가변성을 보여준다”고 팀은 썼다. 그리고 텍스트와 용어에서 맥락이 항상 명확하지는 않다.

그렇지만 연구자들은 그들의 방법론이 다양한 문화의 감정 세계를 더 많이 밝힐 수 있는 유망한 방법이라고 보고 있다. 그들은 이제 그들의 방법을 다른 역사적 기간에 적용하기를 바란다. 다음으로 그들은 20세기 영어 텍스트 자료 1억 단어를 분석하고, 나중에는 유사한 스타일의 핀란드어 데이터도 분석할 계획이다.

(iScience, 2024; doi: 10.1016/j.isci.2024.111365)

출처: Aalto University

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+