3분 읽기

- 뿔매미과는 3천 종이 넘는 종으로 구성되어 있으며, 놀랍도록 다양한 모양으로 유명

- 화려한 껍데기를 가진 이 곤충들은 주변 환경의 전기장을 더 잘 감지

많은 동물이 인간에게는 알려지지 않은 감각을 지니고 있다. 그중 하나가 전기장을 감지하는 능력이다. 오리너구리와 돌고래는 사냥할 때 전기 감각을 사용하는 반면, 호박벌과 벌은 꽃의 전하를 보고 꽃에 꿀이 있는지 판별할 수 있다. 반대로 애벌레는 전기장을 이용하여 잠재적인 포식자를 조기에 감지한다.

전기 감각인가, 허영심인가?

전기 감각의 광범위한 분포를 고려할 때, 일부 동물 집단이 진화 과정에서 전기장 감지 능력을 향상시키는 특별한 신체 구조를 발달시켰을지도 모른다는 의문이 제기됐다. 이를 확인하기 위해 브리스톨 대학교의 샘 잉글랜드가 이끄는 연구진은 곤충과 뿔매미과(Membracidae)를 자세히 조사했다.

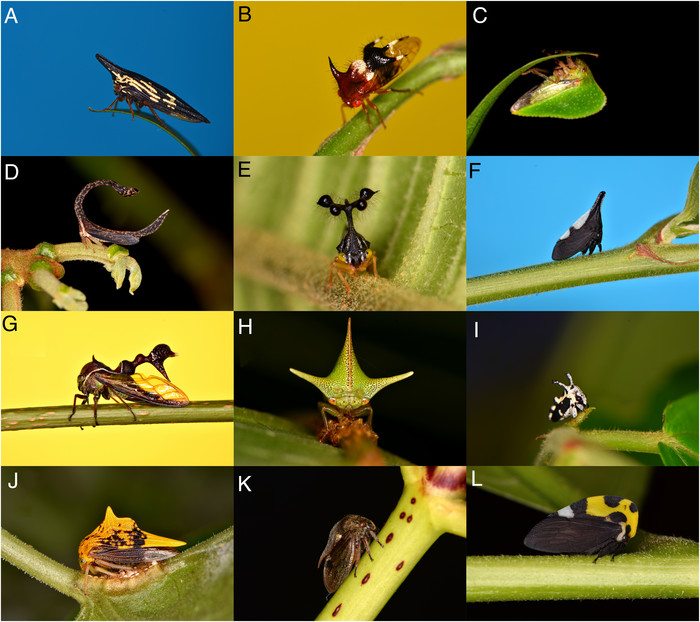

뿔매미과는 3천 종이 넘는 종으로 구성되어 있으며, 놀랍도록 다양한 모양으로 유명하다. 이들의 특징적인 특징은 머리 뒤쪽의 크게 확장된 방패 모양 부분인데, 많은 종에서 이 부분은 뿔, 가시, 또는 구형 돌출부와 같은 기이한 구조로 진화했다. 지금까지 이 화려한 신체 장식의 기능은 미스터리로 남아 있었지만, 어쩌면 전기장 감지에 역할을 하는 것일지도 모른다. 연구팀은 이를 확인하기 위해 다양한 종의 껍질 모양을 측정하고 이러한 구조가 전기장 증폭 역할을 하는 방식을 분석했다.

아군과 적군을 구분하는 레이더

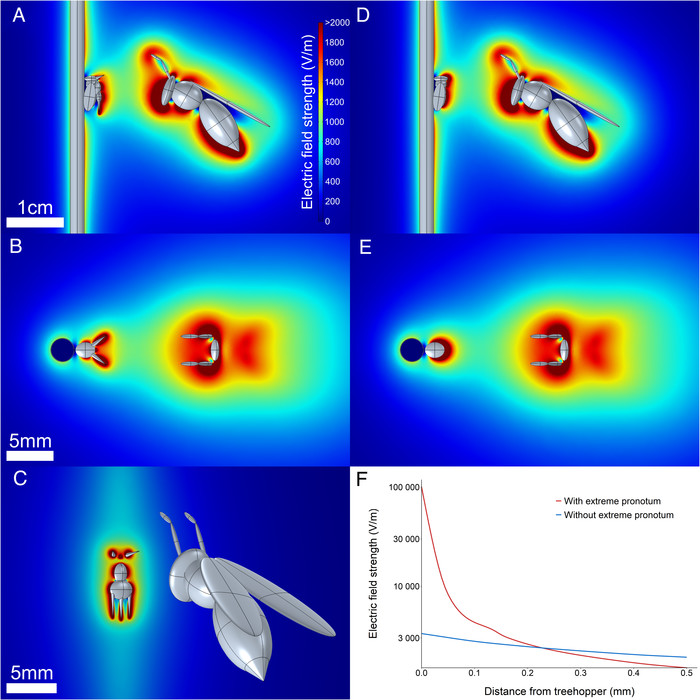

실제로 "혹등메뚜기와 같은 동물의 극단적인 형태가 전기 자극에 대한 민감도를 높일 수 있다는 것이 우리 연구로 밝혀졌다."라고 잉글랜드와 그의 동료들은 기술했다. 화려한 껍데기를 가진 이 곤충들은 주변 환경의 전기장을 더 잘 감지할 수 있으며, 포식성 말벌과 같은 포식자와 벌과 같은 생태적 파트너를 눈으로 직접 구분할 수도 있다. 두 동물 모두 정전기 전하에서 개별적인 패턴을 보인다.

아군과 적군을 구분하는 능력 또한 생존에 매우 중요하다. 따라서 연구진은 혹등메뚜기의 두드러진 체형이 바로 이러한 목적을 위해 진화 과정에서 진화했을 것이라고 추측한다.

참고: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025;

doi: 10.1073/pnas.2505253122)

출처: University of Bristol

- 뿔매미과는 3천 종이 넘는 종으로 구성되어 있으며, 놀랍도록 다양한 모양으로 유명

- 화려한 껍데기를 가진 이 곤충들은 주변 환경의 전기장을 더 잘 감지

전기 감각을 활용한 디자이너 룩

정전기가 혹등 귀뚜라미의 기묘한 모양을 만들었을지도 모른다.

디자이너 헬멧을 쓴 외계인처럼 보이는 것은 사실 혹등 메뚜기다. 화려한 등껍질 모양을 선호하는 곤충이죠. 뿔, 공, 가시 등 3천 종이 넘는 이 동물들은 독특한 외모로 서로를 압도한다. 연구자들이 발견한 바에 따르면, 이 기묘한 몸 장식은 곤충이 전기장을 감지하여 아군과 적군을 구별하는 데 도움이 될 수 있다.

|

| ▲ 혹등메뚜기는 여러 가지 특이한 껍질 모양을 진화시켰는데, 그 목적은 무엇일까? © Sam J. England |

많은 동물이 인간에게는 알려지지 않은 감각을 지니고 있다. 그중 하나가 전기장을 감지하는 능력이다. 오리너구리와 돌고래는 사냥할 때 전기 감각을 사용하는 반면, 호박벌과 벌은 꽃의 전하를 보고 꽃에 꿀이 있는지 판별할 수 있다. 반대로 애벌레는 전기장을 이용하여 잠재적인 포식자를 조기에 감지한다.

전기 감각인가, 허영심인가?

전기 감각의 광범위한 분포를 고려할 때, 일부 동물 집단이 진화 과정에서 전기장 감지 능력을 향상시키는 특별한 신체 구조를 발달시켰을지도 모른다는 의문이 제기됐다. 이를 확인하기 위해 브리스톨 대학교의 샘 잉글랜드가 이끄는 연구진은 곤충과 뿔매미과(Membracidae)를 자세히 조사했다.

뿔매미과는 3천 종이 넘는 종으로 구성되어 있으며, 놀랍도록 다양한 모양으로 유명하다. 이들의 특징적인 특징은 머리 뒤쪽의 크게 확장된 방패 모양 부분인데, 많은 종에서 이 부분은 뿔, 가시, 또는 구형 돌출부와 같은 기이한 구조로 진화했다. 지금까지 이 화려한 신체 장식의 기능은 미스터리로 남아 있었지만, 어쩌면 전기장 감지에 역할을 하는 것일지도 모른다. 연구팀은 이를 확인하기 위해 다양한 종의 껍질 모양을 측정하고 이러한 구조가 전기장 증폭 역할을 하는 방식을 분석했다.

|

| ▲ 코스타리카(A–J 및 L)와 영국(K)의 다양한 지역에서 촬영한, 뿔매미과(Membracidae)에서 관찰되는 형태적 다양성의 일부만을 보여주는 야생 뿔매미과의 거시사진. (A) Polyglypta costata. (B) Poppea capricornis. (C) Antianthe expansa. (D) Cladonota apicalis. (E) Bocydium mae. (F) Enchophyllum sp. (G) Heteronotus trinodosus. (H) Alchisme grossa. (I) Notocera sp. (J) Ennya chrysura. (K) Centrotus cornutus. (L) Membracis mexicana.(출처:Electroreception in treehoppers: How extreme morphologies can increase electrical sensitivity / PNAS) |

아군과 적군을 구분하는 레이더

실제로 "혹등메뚜기와 같은 동물의 극단적인 형태가 전기 자극에 대한 민감도를 높일 수 있다는 것이 우리 연구로 밝혀졌다."라고 잉글랜드와 그의 동료들은 기술했다. 화려한 껍데기를 가진 이 곤충들은 주변 환경의 전기장을 더 잘 감지할 수 있으며, 포식성 말벌과 같은 포식자와 벌과 같은 생태적 파트너를 눈으로 직접 구분할 수도 있다. 두 동물 모두 정전기 전하에서 개별적인 패턴을 보인다.

|

| ▲ 식물 줄기에 위치한 전형적인 전하를 띤 P. capricornis 뿔매미과와, 극단적인 전흉등이 있는 멧돼지, 그리고 전흉등이 없는 멧돼지 사이의 전기장을 다양한 각도에서 관찰한 3차원 유한요소해석 모델. 색상은 전기장 강도를 나타내며, 명확성을 위해 2 kVm−1에서 잘렸다. 회색은 3차원 모델 기하 구조를 나타낸다. 매미 표현에는 P. capricornis(2.04 pC)에 대해 측정된 평균 순전하 크기가 할당되고, 말벌 표현에는 Mischocyttarus basimacula(−10.63 pC)에 대해 측정된 평균 순전하가 할당되며, 식물 줄기는 전기적 접지로 정의된다. (A–C) 각각 극단적인 전흉등이 있는 매미의 측면 보기, 전면 보기 및 등측면 보기. (D 및 E) 극단적인 전흉등이 없는 가상의 매미의 측면 보기 및 전면 보기. (F) 극단적인 전흉등이 있는 경우(빨간색) 및 없는 경우(파란색) 매미의 0.5mm 이내의 전기장 강도. 모델을 통한 절단선(극단적인 전흉등이 있는 매미의 경우 상완각 끝에서 시작, 극단적인 전흉등이 없는 매미의 경우 흉부 윗면의 중앙에서 시작)에서 파생되었다. 로그 스케일 y축에 주목. 일반화 가법 모형을 사용하여 평활화된 선이다. (출처:Electroreception in treehoppers: How extreme morphologies can increase electrical sensitivity / PNAS) |

|

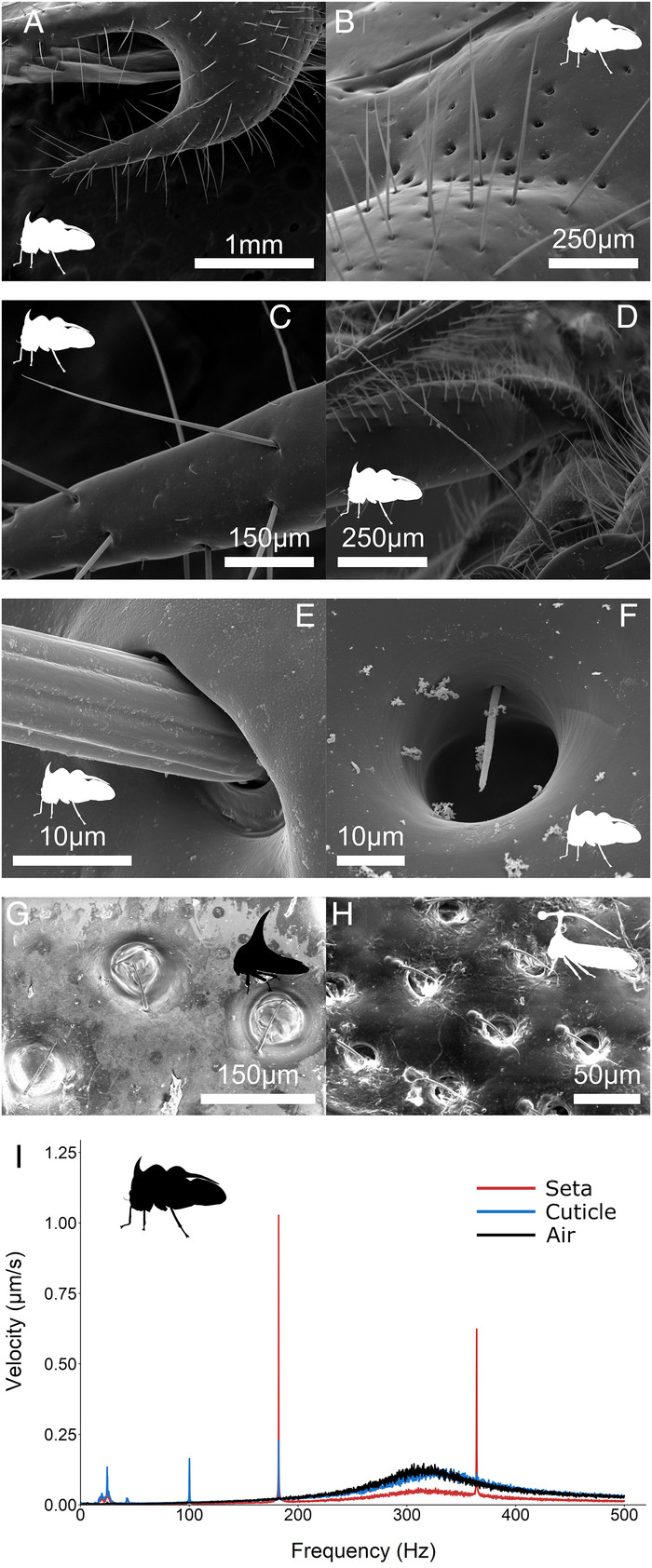

| ▲ 나무매미에서 발견된 다양한 후보 전기수용체의 주사전자현미경 이미지와 이들의 전기기계적 반응. (A) P. capricornis의 전흉배 말단 부위에 있는 직립형 강모의 분포. (B) P. capricornis 전흉배 근위 부위에 있는 구덩이형 강모의 분포, 전경에 직립형 강모가 있음. (C) P. capricornis의 직립형 강모를 더 가까이서 본 모습. (D) 곤충의 얼굴(전두부 표면)에서 발견되는 P. capricornis의 축소된 더듬이. (E) P. capricornis의 전흉배에 있는 직립형 강모를 더 가까이서 본 모습. 전흉배 표피의 관절을 보여줌. (F) P. capricornis의 전흉배에 있는 구덩이형 강모를 더 가까이서 본 모습. (G) Umbonia crassicornis의 전흉배에서 발견되는 구덩이형 강모. (H) Bocydium globulare 날개에서 발견되는 구덩이형 강모. (I) P. capricornis의 앞가슴등판 직립형 강모(빨간색), 주변 큐티클(파란색), 그리고 주변 공기(검은색)의 182Hz 정현파 전기장에 대한 전기기계적 반응. 레이저 도플러 진동계로 측정. 각 선은 5개체(N = 5)의 평균 반응을 나타낸다.(출처:Electroreception in treehoppers: How extreme morphologies can increase electrical sensitivity / PNAS) |

아군과 적군을 구분하는 능력 또한 생존에 매우 중요하다. 따라서 연구진은 혹등메뚜기의 두드러진 체형이 바로 이러한 목적을 위해 진화 과정에서 진화했을 것이라고 추측한다.

참고: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025;

doi: 10.1073/pnas.2505253122)

출처: University of Bristol

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+