2'50" 읽기

- 사랑에 빠진 사람들에게 기능적 자기공명영상(fMRI) 스캔을 실시하고 파트너의 이미지를 제시하면 특별한 뇌 영역이 밝아진 것을 처음 확인(2,000년)

- 사랑에 눈이 멀어지는 것은 진짜다.

사랑은 중독성이 있다.

이상한 점은 마약 중독자들에게 중독성 약물 사진을 보여주면 같은 뇌 영역, 즉 소위 "보상 센터"가 마약 중독자에게서도 빛난다는 것이다. 두 경우 모두 뇌의 보상 시스템은 행복 호르몬인 도파민을 대량으로 방출한다. 코카인이든 사랑하는 파트너의 모습이든 상관없이 우리는 갑자기 기분이 좋아지고 활력이 넘치며 기분이 좋아진다.

반대로, 사랑에 빠진 사람들은 파트너에게 중독되어 있다고 말할 수도 있다. “금단 증상을 겪는 중독자들은, 볼 수 없는 사람과 함께 있기를 갈망하는 사랑에 빠진 사람들과 다르지 않다”고 하버드 대학의 캐서린 우(Katherine Wu)는 말했다.

장미빛 안경은 진짜다

사랑에 빠진 뇌에 대한 fMRI 스캔은 보상 센터의 과도한 활동 외에도 전두엽 피질과 측두정엽 접합부 등 다른 뇌 영역에서도 활동이 감소한 것으로 나타났다. 전자는 합리적 사고와 충동 조절을 담당하고, 후자는 다른 사람들을 사회적으로 평가하는 역할을 한다.

뇌 연구자에 따르면, 이러한 활동 패턴은 사랑이 당신을 머리가 없고 눈이 멀게 한다는 일상적인 경험을 확인시켜 준다. 많은 사람이 한때 사랑 때문에 그런 짓을 했다고 말하는 미친 짓을 최소 한가지 가지고 있는 것은 아무것도 아니다. 그리고 우리 주변 사람들이 완전히 다르게 보더라도 새로운 파트너를 완벽하다고 인식하는 유명한 장미색 안경도 이것에서 유래했을 수 있다.

사랑의 묘약은 여전히 허구로 남아있다.

하지만 이제 우리가 사랑에 빠진 감정에 어떤 호르몬이 관여하는지 정확히 안다면, 이 호르몬들을 사랑의 묘약에 섞어 무작위로 사람들을 짝짓는 데 사용할 수는 없을까? 이론적으로는 사랑에 빠진 감정을 인위적으로 모방하는 것이 가능할 것이라고 뇌 연구자들은 말한다. 그런 아드레날린과 도파민이라는 사랑의 묘약을 먹은 사람들은 아마도 새로 사랑에 빠진 사람처럼 활기차고 정신이 없을 것이다. 그러나 이 감정은 특정 사람에게 관련되기보다는 그 자체로 존재할 것이다. 우리는 사랑에 빠지겠지만 누군가와는 그렇지 않다.

우리가 사랑을 느끼게 만드는 메커니즘은 본질적으로 생화학적이지만, 실제 파트너를 선택하는 것은 완전히 다른 문제이기 때문이다. 그것은 무엇보다도 상대방의 외모, 성격, 냄새에 따라 달라진다. 후자는 다른 사람과의 유전적 호환성에 대해 무의식적으로 더 많은 것을 말해 주는데, 이는 우리가 그 사람과 함께 아이를 낳고 싶을 때 특히 관련이 있다.

우리는 왜 사랑에 빠지나요?

이 시점에서는 아이를 낳는 것이 좋은 키워드다. 왜냐하면 적어도 진화심리학의 한 분야에서는 사랑이 대자연의 속임수이다. 우리가 번식을 하고 종의 생존을 보장할 수 있다고 가정하기 때문이다. 그것은 우리를 행동 그 자체로 이끌 뿐만 아니라, 자손이 잉태된 후에도 부모가 함께 지내며 아이를 함께 키울 수 있도록 보장한다. 왜냐하면, 다른 종의 자손과 달리 우리는 매우 오랫동안 부모의 보살핌에 의존하고 있으며 이는 두 사람이 가장 잘 제공할 수 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 의식적으로 아이를 갖지 않기로 결정한 부부도 있다. 또는 자녀 양육의 일이 이미 끝난 후에도 노년까지 함께 지내는 사람도 있다. 그러한 장기적인 형태의 사랑은 새로 사랑에 빠진 격동적인 호르몬만으로는 탐구될 수 없다. (계속)

- 사랑에 빠진 사람들에게 기능적 자기공명영상(fMRI) 스캔을 실시하고 파트너의 이미지를 제시하면 특별한 뇌 영역이 밝아진 것을 처음 확인(2,000년)

- 사랑에 눈이 멀어지는 것은 진짜다.

심장 대신 뇌: 중독, 망상, 사랑의 묘약에 대하여

최근 국내 유명 여성 스포츠인과 15세 어린 남장 여자와의 사랑 얘기가 온라인상을 달구고 있다. 그들의 관계가 일반인의 상상을 훨씬 넘어 "드라마 작가들이 분발해야 한다"는 우스갯 소리가 나올 정도다.

사랑은 과학적 관점에서도 복잡하다. 그러나 적어도 감정의 느낌이 어디에서 오는지, 즉 머리에서 나오는지는 분명해졌다. 시가 종종 가정하는 것처럼 마음에서 나온 것이 아니다. 사실, 당신은 심지어 사랑을 “볼” 수도 있다. 사랑에 빠진 사람들에게 기능적 자기공명영상(fMRI) 스캔을 실시하고 파트너의 이미지를 제시하면 연구자들이 2000년에 처음으로 관찰할 수 있었던 것처럼 특별한 뇌 영역이 밝아진다.

|

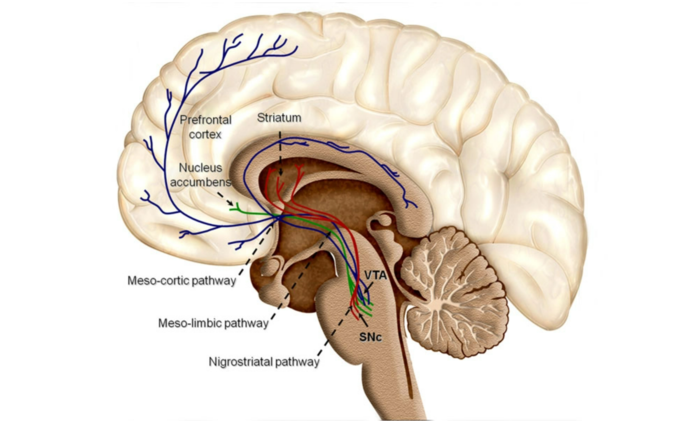

| ▲ 연인에게 파트너의 사진을 보여주면 컴퓨터 스캔에서 뇌의 보상 센터가 켜진다. © Arias-Carrión et al./ International Archives of Medicine / CC-by 2.0 |

사랑은 중독성이 있다.

이상한 점은 마약 중독자들에게 중독성 약물 사진을 보여주면 같은 뇌 영역, 즉 소위 "보상 센터"가 마약 중독자에게서도 빛난다는 것이다. 두 경우 모두 뇌의 보상 시스템은 행복 호르몬인 도파민을 대량으로 방출한다. 코카인이든 사랑하는 파트너의 모습이든 상관없이 우리는 갑자기 기분이 좋아지고 활력이 넘치며 기분이 좋아진다.

반대로, 사랑에 빠진 사람들은 파트너에게 중독되어 있다고 말할 수도 있다. “금단 증상을 겪는 중독자들은, 볼 수 없는 사람과 함께 있기를 갈망하는 사랑에 빠진 사람들과 다르지 않다”고 하버드 대학의 캐서린 우(Katherine Wu)는 말했다.

장미빛 안경은 진짜다

사랑에 빠진 뇌에 대한 fMRI 스캔은 보상 센터의 과도한 활동 외에도 전두엽 피질과 측두정엽 접합부 등 다른 뇌 영역에서도 활동이 감소한 것으로 나타났다. 전자는 합리적 사고와 충동 조절을 담당하고, 후자는 다른 사람들을 사회적으로 평가하는 역할을 한다.

뇌 연구자에 따르면, 이러한 활동 패턴은 사랑이 당신을 머리가 없고 눈이 멀게 한다는 일상적인 경험을 확인시켜 준다. 많은 사람이 한때 사랑 때문에 그런 짓을 했다고 말하는 미친 짓을 최소 한가지 가지고 있는 것은 아무것도 아니다. 그리고 우리 주변 사람들이 완전히 다르게 보더라도 새로운 파트너를 완벽하다고 인식하는 유명한 장미색 안경도 이것에서 유래했을 수 있다.

사랑의 묘약은 여전히 허구로 남아있다.

하지만 이제 우리가 사랑에 빠진 감정에 어떤 호르몬이 관여하는지 정확히 안다면, 이 호르몬들을 사랑의 묘약에 섞어 무작위로 사람들을 짝짓는 데 사용할 수는 없을까? 이론적으로는 사랑에 빠진 감정을 인위적으로 모방하는 것이 가능할 것이라고 뇌 연구자들은 말한다. 그런 아드레날린과 도파민이라는 사랑의 묘약을 먹은 사람들은 아마도 새로 사랑에 빠진 사람처럼 활기차고 정신이 없을 것이다. 그러나 이 감정은 특정 사람에게 관련되기보다는 그 자체로 존재할 것이다. 우리는 사랑에 빠지겠지만 누군가와는 그렇지 않다.

우리가 사랑을 느끼게 만드는 메커니즘은 본질적으로 생화학적이지만, 실제 파트너를 선택하는 것은 완전히 다른 문제이기 때문이다. 그것은 무엇보다도 상대방의 외모, 성격, 냄새에 따라 달라진다. 후자는 다른 사람과의 유전적 호환성에 대해 무의식적으로 더 많은 것을 말해 주는데, 이는 우리가 그 사람과 함께 아이를 낳고 싶을 때 특히 관련이 있다.

우리는 왜 사랑에 빠지나요?

이 시점에서는 아이를 낳는 것이 좋은 키워드다. 왜냐하면 적어도 진화심리학의 한 분야에서는 사랑이 대자연의 속임수이다. 우리가 번식을 하고 종의 생존을 보장할 수 있다고 가정하기 때문이다. 그것은 우리를 행동 그 자체로 이끌 뿐만 아니라, 자손이 잉태된 후에도 부모가 함께 지내며 아이를 함께 키울 수 있도록 보장한다. 왜냐하면, 다른 종의 자손과 달리 우리는 매우 오랫동안 부모의 보살핌에 의존하고 있으며 이는 두 사람이 가장 잘 제공할 수 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 의식적으로 아이를 갖지 않기로 결정한 부부도 있다. 또는 자녀 양육의 일이 이미 끝난 후에도 노년까지 함께 지내는 사람도 있다. 그러한 장기적인 형태의 사랑은 새로 사랑에 빠진 격동적인 호르몬만으로는 탐구될 수 없다. (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+