현재 북극의 오존층이 너무 얇아져 오존 구멍이 찢어졌다.

대략 위도 60도까지 확대돼, 이 지역의 오존 밀도는 220도브슨(*Dobson) 단위보다 낮다.

오존 구멍의 원인은 비정상적으로 강한 극 소용돌이로 추정된다.

오존층은 태양으로부터의 유해한 자외선을 차단하는 중요한 보호막이다.

추위와 햇빛과 함께 염소 및 불소 함유 탄화수소가 방출되면 이 보호층이 파괴된다.

이러한 CFC의 금지에도 불구하고, 남극 위에는 여전히 오존 구멍이 있고, 북극과 중심 위도에도 오존층이 얇아졌다.

오존 구멍 임계치 미만

이미 2020년 3월 초 북극 오존 손실이 올해 특히 급격한 변화가 발생할 수 있다고 발표됐다.

당시 측정 결과는 이미 18%의 오존 밀도감소를 기록했다.

DLR(German Aerospace Center)의 현재 분석에 따르면 이 오존층 파괴는 계속되고 있다. 일부 지역에서는 북극 지역의 오존 밀도가 220 Dobson-단위 이하로 떨어졌다.

오존층이 정상보다 세 번째로 얇아진 상태다.

현재 북극 위에는 실제 오존 구멍이 있다.

연구자들이 설명하듯 이 220 Dobson 단위를 임계값으로 생각하고 있다.

북극의 오존 구멍은 남쪽으로 약 60도에 이르는 것으로 알려져 있다.

이러한 오존 저하가 거의 매년 남극에서는 발생하지만, 북극에서는 매우 드물다.

가장 최근 2011년 봄에 북극에 오존 구멍이 있었고, 2016년에는 오존 밀도가 1/4까지 떨어졌다.

강한 극 소용돌이는 오존층 파괴를 촉진한다.

오존 구멍의 이유는 무엇인가?

“우리는 지속적으로 대기를 모니터링하고 오존층의 발달을 기록하고 있다.

이를 통해 현재 북극에서와 같은 특수한 상황을 과학적으로 설명 할 수 있다.”라고 DLR 대기 연구원 마틴 다메리스(Martin Dameris)는 설명한다. 그들의 데이터에 따르면 올해는 매우 안정적이고 강한 극 소용돌이가 오존 구멍을 생성되는 원인이 됐다.

이러한 극 위의 저압영역 위의 소용돌이가 2월과 3월에 북극 성층권을 냉각 신기록을 만들었다. 20 킬로미터의 높이에서 온도는 섭씨 영하 80도까지 떨어졌다.

매우 오래 지속되고 강한 극풍은 다메리스가 설명하듯 극지방에서 이 차가운 공기를 포함했다.

이러한 조건에서 극지방 성층권 구름이 북극에 형성된다.

이 얼음 결정체 구름은 오존 손실의 촉매제로 여겨진다.

겨울에는 염소 함유 물질이 축적돼 첫 번째 햇볕이 비칠 때 오존층 파괴 연쇄 반응을 일으킨다.

여전히 대기에서 "오존 킬러"

한편으로 북극의 현재 오존 구멍은 올겨울 성층권의 예외적인 조건 때문이다.

다른 한편으로는, 1987년 몬트리올 의정서가 발효되기 전에 이미 배출된 CFC 결과다.

이러한 염소 함유 화합물 중 상당수는 오래 지속되어 여전히 대기에 존재하기 때문이다.

다행히 연구원들이 확인했듯 이 농도는 이미 상당히 감소했다.

연구원은 “오늘날의 관점에서 기존의 보호 조치를 엄격히 준수함으로써, 금세기 중반까지는 오존층이 완전히 회복될 것이라고 가정 할 수 있다.”고 말했다.

그러나 이것은 새로운 오존 킬러가 방출되지 않는 경우에만 적용된다. 측정 결과, 최근에 특히 중국에서 오존층 파괴 화학 물질의 불법 배출이 다시 증가한 것으로 나타났다.

출처 : 독일 항공우주센터(DLR)

대략 위도 60도까지 확대돼, 이 지역의 오존 밀도는 220도브슨(*Dobson) 단위보다 낮다.

오존 구멍의 원인은 비정상적으로 강한 극 소용돌이로 추정된다.

북극의 오존층에 구멍, 오존 값이 오존 구멍 임계치 아래로 떨어졌다.

급격한 손실 :

현재 북극의 오존층이 너무 얇아져 오존 구멍이 찢어졌다.

최근 측정 결과에 따르면 대략 위도 60도까지 확대된다.

이 지역의 오존 밀도는 220도브슨(*Dobson) 단위보다 낮다. 이 임계치는 연구원들이 공식적으로 오존 구멍에 대해 말하는 기준값이다. 북극 오존 구멍의 원인은 비정상적으로 강한 극 소용돌이로 추정된다.

*도브슨: 성층권의 오존층에 있는 오존의 양을 나타내는 단위. 1기압으로 오존을 압축했을 때의 두께. 1mm 두께를 100도브슨 단위라 한다.

|

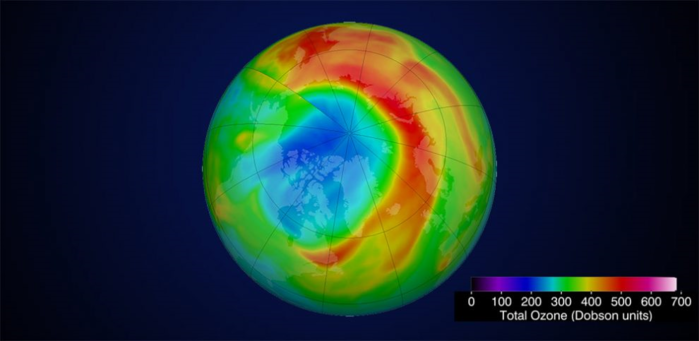

▲ 2020 년 3 월 18 일 북극의 오존 구멍. 진한 파란색은 오존 밀도가 220 Dobson(도브슨) 아래로 떨어지는 영역을 표시한다. 오존 구멍의 임계 값 아래로 떨어진 것을 확인할 수 있다. © NASA / GSFC |

오존층은 태양으로부터의 유해한 자외선을 차단하는 중요한 보호막이다.

추위와 햇빛과 함께 염소 및 불소 함유 탄화수소가 방출되면 이 보호층이 파괴된다.

이러한 CFC의 금지에도 불구하고, 남극 위에는 여전히 오존 구멍이 있고, 북극과 중심 위도에도 오존층이 얇아졌다.

오존 구멍 임계치 미만

이미 2020년 3월 초 북극 오존 손실이 올해 특히 급격한 변화가 발생할 수 있다고 발표됐다.

당시 측정 결과는 이미 18%의 오존 밀도감소를 기록했다.

DLR(German Aerospace Center)의 현재 분석에 따르면 이 오존층 파괴는 계속되고 있다. 일부 지역에서는 북극 지역의 오존 밀도가 220 Dobson-단위 이하로 떨어졌다.

오존층이 정상보다 세 번째로 얇아진 상태다.

현재 북극 위에는 실제 오존 구멍이 있다.

연구자들이 설명하듯 이 220 Dobson 단위를 임계값으로 생각하고 있다.

북극의 오존 구멍은 남쪽으로 약 60도에 이르는 것으로 알려져 있다.

이러한 오존 저하가 거의 매년 남극에서는 발생하지만, 북극에서는 매우 드물다.

가장 최근 2011년 봄에 북극에 오존 구멍이 있었고, 2016년에는 오존 밀도가 1/4까지 떨어졌다.

|

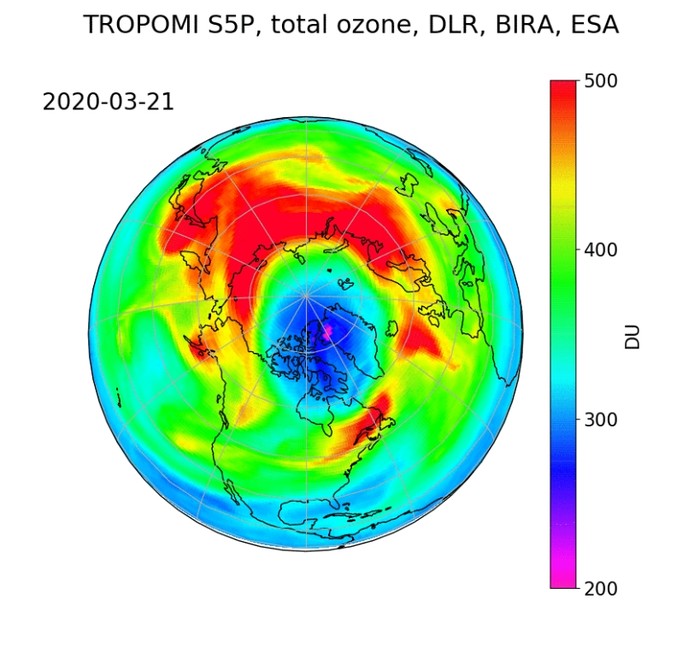

▲ 2020 년 3 월 북극의 오존 밀도. © DLR / BIRA / ESA |

강한 극 소용돌이는 오존층 파괴를 촉진한다.

오존 구멍의 이유는 무엇인가?

“우리는 지속적으로 대기를 모니터링하고 오존층의 발달을 기록하고 있다.

이를 통해 현재 북극에서와 같은 특수한 상황을 과학적으로 설명 할 수 있다.”라고 DLR 대기 연구원 마틴 다메리스(Martin Dameris)는 설명한다. 그들의 데이터에 따르면 올해는 매우 안정적이고 강한 극 소용돌이가 오존 구멍을 생성되는 원인이 됐다.

이러한 극 위의 저압영역 위의 소용돌이가 2월과 3월에 북극 성층권을 냉각 신기록을 만들었다. 20 킬로미터의 높이에서 온도는 섭씨 영하 80도까지 떨어졌다.

매우 오래 지속되고 강한 극풍은 다메리스가 설명하듯 극지방에서 이 차가운 공기를 포함했다.

이러한 조건에서 극지방 성층권 구름이 북극에 형성된다.

이 얼음 결정체 구름은 오존 손실의 촉매제로 여겨진다.

겨울에는 염소 함유 물질이 축적돼 첫 번째 햇볕이 비칠 때 오존층 파괴 연쇄 반응을 일으킨다.

여전히 대기에서 "오존 킬러"

한편으로 북극의 현재 오존 구멍은 올겨울 성층권의 예외적인 조건 때문이다.

다른 한편으로는, 1987년 몬트리올 의정서가 발효되기 전에 이미 배출된 CFC 결과다.

이러한 염소 함유 화합물 중 상당수는 오래 지속되어 여전히 대기에 존재하기 때문이다.

다행히 연구원들이 확인했듯 이 농도는 이미 상당히 감소했다.

연구원은 “오늘날의 관점에서 기존의 보호 조치를 엄격히 준수함으로써, 금세기 중반까지는 오존층이 완전히 회복될 것이라고 가정 할 수 있다.”고 말했다.

그러나 이것은 새로운 오존 킬러가 방출되지 않는 경우에만 적용된다. 측정 결과, 최근에 특히 중국에서 오존층 파괴 화학 물질의 불법 배출이 다시 증가한 것으로 나타났다.

출처 : 독일 항공우주센터(DLR)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+