3'20" 읽기

- 약 164개의 양성자를 가진 원소, 초밀도 소행성의 존재를 설명할 수 있을 만큼 안정적

- 이전에 알려진 모든 초중원소가 극도로 불안정하고 단 몇 분의 1초 만에 분해돼

- 소행성(33) 폴리힘니아(Polyhymnia), 측정 결과 밀도가 75.3g/cm3으로 계산돼

- 주기율표에서 가장 밀도 높고 안정한 원소는 22.59g/cm3의 밀도를 갖는 중금속 오스뮴

우주의 원소의 범위는 얼마나 넓은가? 그리고 우리의 화학 주기율표는 얼마나 완전할까? 원자번호 113~118의 초중원소가 검출되면서 원자표의 7번째이자 가장 낮은 주기가 완성되었다. 그러나 알려진 원소 외에 더 무거운 다른 원자가 있는지는 확실하지 않다. 이전에 알려진 모든 초중원소가 극도로 불안정하고 단 몇 분의 1초 만에 분해된다는 사실은 추가 원소의 존재를 반증한다. 양성자의 수가 많으면 상호 반발력이 증가한다.

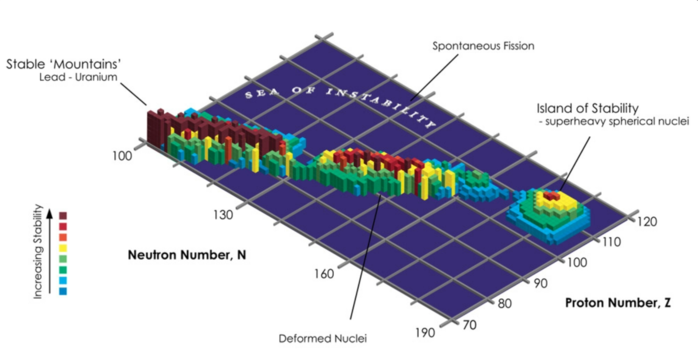

반면, 핵물리학자들은 현재 알려진 유형의 원자 너머에 안정성 섬, 즉 핵자 사이의 특정 상호 작용이 반발에도 불구하고 원자핵을 안정화시키는 영역이 있을 수 있다고 오랫동안 의심해 왔다. 이러한 가상의 안정성 섬 중 하나는 126개의 양성자와 228개의 중성자를 가진 원자에 있을 수 있고, 다른 하나는 164개의 양성자와 308 또는 318개의 중성자를 가진 원자에 있을 수 있다.

초밀도 소행성의 미스터리

애리조나 대학의 Evan LaForge와 그의 동료들이 진행한 연구가 바로 여기에 있다.

그들의 생각: 아직 알려지지 않은 초중원소가 태양계의 일부 소행성이 실제 가능한 것보다 훨씬 더 무겁고 밀도가 높은 이유를 설명할 수 있다는 것이다. 연구진은 “소행성 (33) 폴리힘니아(Polyhymnia)는 특히 주목할 만하다. 질량과 크기를 측정한 결과 밀도가 75.3g/cm3으로 계산됐다”고 말했다.

이상한 점은 주기율표에서 가장 밀도가 높고 안정한 원소는 입방센티미터당 22.59g의 밀도를 갖는 중금속 오스뮴이다. 그러나 소행성 폴리힘니아(Polyhymnia)는 밀도가 3배 이상 높다. 이는 이전에 알려진 요소로는 설명할 수 없다. LaForge와 그의 동료들은 “이 소행성의 질량 밀도는 알려진 원자 물질의 최대 밀도보다 훨씬 높다”고 설명했다. "따라서 우리는 이러한 컴팩트한 초고밀도 물체(CUDO)가 주기율표를 넘어서는 초중원소로 구성될 수 있는지를 조사하고 싶었다.“

계산된 초중원소의 반경

원자 번호 118을 넘어서는 원소의 밀도를 알아내기 위해 LaForge와 그의 팀은 소위 Thomas Fermi 모델을 사용했다. 이는 금속의 양전하를 띤 원자핵(핵과 여전히 단단히 결합되어 있는 전자를 포함하는 원자 부분)의 반경이 얼마나 큰지를 나타낸다. 중금속과 금속에서 외부 전자 중 일부는 비편재화된 "전자 호수"를 형성한다. 이는 금속을 전기 및 열의 좋은 전도체로 만든다.

금속의 원자가 얼마나 조밀하게 채워져 있는지는 주로 원자체의 반경에 따라 달라진다. "우리는 토마스 페르미 모델의 상대적인 부정확성에도 불구하고 잘 알려진 주기율표를 넘어 양성자 수의 함수로서 원자 거동을 체계적으로 탐색할 수 있기 때문에 토마스 페르미 모델을 사용했다"고 수석 저자인 Jan Rafelski가 설명했다. 그와 그의 팀은 알려진 금속을 확인하기 위해 모델을 적용한 후 원자 번호 164까지의 원소를 계산하는 데에도 사용했다.

원소 164의 밀도는 Polyhymnia에 적합

결과:

계산에 따르면 요소 164는 0.13~0.16nm(나노미터) 사이의 원자핵 반경을 가져야 한다. “이로부터 우리는 164번 원소의 밀도가 입방센티미터당 36~68.4그램이어야 한다고 추론했다”고 물리학자들은 보고했다. 만약 이 원소가 존재하고 안정적이라면, 이 "안정의 섬"의 원소에 대해 가정된 것처럼, 이것은 소행성 (33) 폴리힘니아가 설명할 수 없을 정도로 무거운 이유를 설명할 수 있다.

LaForge와 그의 동료들은 "소행성의 상당 부분이 그러한 초중금속으로 구성되어 있다면 질량 밀도는 관측된 값에 가까울 것"이라고 설명한다. 이는 암흑 물질이나 이국적인 형태의 물질 없이도 이렇게 작고 밀도가 높은 물체가 탄생할 수 있음을 증명한다.

"초중량물"이 실제로 존재하나요?

그러나 그러한 초중원소가 주기율표를 훨씬 넘어서 존재하는지는 아직 불분명하며 아마도 한동안 그럴 것이다. 실험실에서 이러한 대형 원자를 생산하는 것은 극히 어렵거나 심지어 불가능한 것으로 간주된다. Radelski는 "모든 초중원소(불안정한 원소와 아직 감지되지 않은 원소 모두)는 일반적으로 'unobtainium'으로 그룹화된다"라고 말했다. "접근할 수 없음"과 같은 의미다. "이러한 요소 중 일부가 우리 태양계에서 발생할 수 있을 만큼 충분히 안정적일 수 있다는 생각은 훨씬 더 흥미롭다.“

(The European Physical Journal Plus, 2023; doi: 10.1140/epjp/s13360-023-04454-8)

출처: 유럽 물리 저널 플러스, SciencePOD

- 약 164개의 양성자를 가진 원소, 초밀도 소행성의 존재를 설명할 수 있을 만큼 안정적

- 이전에 알려진 모든 초중원소가 극도로 불안정하고 단 몇 분의 1초 만에 분해돼

- 소행성(33) 폴리힘니아(Polyhymnia), 측정 결과 밀도가 75.3g/cm3으로 계산돼

- 주기율표에서 가장 밀도 높고 안정한 원소는 22.59g/cm3의 밀도를 갖는 중금속 오스뮴

우주에는 아직도 인식할 수 없는 원소가 있을까?

초밀도 소행성은 주기율표 너머의 원소를 포함할 수 있다.

알려진 것 이상의 원자:

일부 소행성은 설명할 수 없을 정도로 높은 밀도를 가지고 있다. 이전에 알려진 어떤 원소도 이를 감당할 만큼 무겁지는 않다. 그러나 현재 물리학자들이 가정하고 있는 것처럼, 우주에는 주기율표에 기록된 118개보다 더 많은 원소가 있을 수 있다. 그들의 계산에 따르면 약 164개의 양성자를 가진 원소는 초밀도 소행성의 존재를 설명할 수 있을 만큼 안정적이고 무거울 수 있다. 그러나 이러한 대형 원자를 탐지하는 것은 어렵거나 불가능할 수 있다.

|

| ▲ 아마도 가장 가까운 안정성 섬이 여기에 표시되어 있다. 이는 원소 114의 동위원소 근처에 위치한다. 그러나 이러한 섬은 원자 번호가 훨씬 더 높은 원자에도 존재할 수 있다. © InvaderXan/CC-by-sa 3.0 |

반면, 핵물리학자들은 현재 알려진 유형의 원자 너머에 안정성 섬, 즉 핵자 사이의 특정 상호 작용이 반발에도 불구하고 원자핵을 안정화시키는 영역이 있을 수 있다고 오랫동안 의심해 왔다. 이러한 가상의 안정성 섬 중 하나는 126개의 양성자와 228개의 중성자를 가진 원자에 있을 수 있고, 다른 하나는 164개의 양성자와 308 또는 318개의 중성자를 가진 원자에 있을 수 있다.

초밀도 소행성의 미스터리

애리조나 대학의 Evan LaForge와 그의 동료들이 진행한 연구가 바로 여기에 있다.

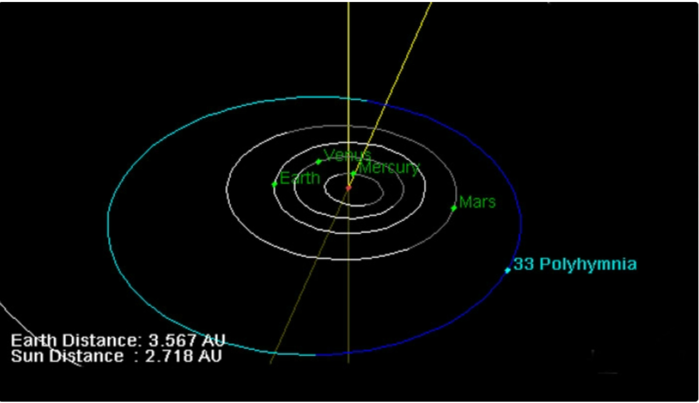

그들의 생각: 아직 알려지지 않은 초중원소가 태양계의 일부 소행성이 실제 가능한 것보다 훨씬 더 무겁고 밀도가 높은 이유를 설명할 수 있다는 것이다. 연구진은 “소행성 (33) 폴리힘니아(Polyhymnia)는 특히 주목할 만하다. 질량과 크기를 측정한 결과 밀도가 75.3g/cm3으로 계산됐다”고 말했다.

이상한 점은 주기율표에서 가장 밀도가 높고 안정한 원소는 입방센티미터당 22.59g의 밀도를 갖는 중금속 오스뮴이다. 그러나 소행성 폴리힘니아(Polyhymnia)는 밀도가 3배 이상 높다. 이는 이전에 알려진 요소로는 설명할 수 없다. LaForge와 그의 동료들은 “이 소행성의 질량 밀도는 알려진 원자 물질의 최대 밀도보다 훨씬 높다”고 설명했다. "따라서 우리는 이러한 컴팩트한 초고밀도 물체(CUDO)가 주기율표를 넘어서는 초중원소로 구성될 수 있는지를 조사하고 싶었다.“

|

| ▲ 소행성 (33) 폴리힘니아(Polyhymnia)는 폭이 약 54km이고 유난히 무겁습니다. 화성 너머 소행성대 궤도를 돌고 있다. © NASA |

계산된 초중원소의 반경

원자 번호 118을 넘어서는 원소의 밀도를 알아내기 위해 LaForge와 그의 팀은 소위 Thomas Fermi 모델을 사용했다. 이는 금속의 양전하를 띤 원자핵(핵과 여전히 단단히 결합되어 있는 전자를 포함하는 원자 부분)의 반경이 얼마나 큰지를 나타낸다. 중금속과 금속에서 외부 전자 중 일부는 비편재화된 "전자 호수"를 형성한다. 이는 금속을 전기 및 열의 좋은 전도체로 만든다.

금속의 원자가 얼마나 조밀하게 채워져 있는지는 주로 원자체의 반경에 따라 달라진다. "우리는 토마스 페르미 모델의 상대적인 부정확성에도 불구하고 잘 알려진 주기율표를 넘어 양성자 수의 함수로서 원자 거동을 체계적으로 탐색할 수 있기 때문에 토마스 페르미 모델을 사용했다"고 수석 저자인 Jan Rafelski가 설명했다. 그와 그의 팀은 알려진 금속을 확인하기 위해 모델을 적용한 후 원자 번호 164까지의 원소를 계산하는 데에도 사용했다.

원소 164의 밀도는 Polyhymnia에 적합

결과:

계산에 따르면 요소 164는 0.13~0.16nm(나노미터) 사이의 원자핵 반경을 가져야 한다. “이로부터 우리는 164번 원소의 밀도가 입방센티미터당 36~68.4그램이어야 한다고 추론했다”고 물리학자들은 보고했다. 만약 이 원소가 존재하고 안정적이라면, 이 "안정의 섬"의 원소에 대해 가정된 것처럼, 이것은 소행성 (33) 폴리힘니아가 설명할 수 없을 정도로 무거운 이유를 설명할 수 있다.

LaForge와 그의 동료들은 "소행성의 상당 부분이 그러한 초중금속으로 구성되어 있다면 질량 밀도는 관측된 값에 가까울 것"이라고 설명한다. 이는 암흑 물질이나 이국적인 형태의 물질 없이도 이렇게 작고 밀도가 높은 물체가 탄생할 수 있음을 증명한다.

"초중량물"이 실제로 존재하나요?

그러나 그러한 초중원소가 주기율표를 훨씬 넘어서 존재하는지는 아직 불분명하며 아마도 한동안 그럴 것이다. 실험실에서 이러한 대형 원자를 생산하는 것은 극히 어렵거나 심지어 불가능한 것으로 간주된다. Radelski는 "모든 초중원소(불안정한 원소와 아직 감지되지 않은 원소 모두)는 일반적으로 'unobtainium'으로 그룹화된다"라고 말했다. "접근할 수 없음"과 같은 의미다. "이러한 요소 중 일부가 우리 태양계에서 발생할 수 있을 만큼 충분히 안정적일 수 있다는 생각은 훨씬 더 흥미롭다.“

(The European Physical Journal Plus, 2023; doi: 10.1140/epjp/s13360-023-04454-8)

출처: 유럽 물리 저널 플러스, SciencePOD

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+