- 정자 꼬리에 지그재그 모양 이온 채널

- 난자 세포 주변에서 꼬리 움직임 달라진다.

- 난자 단백질은 정자의 편모가 비대칭으로 뛰고 더 낮은 진폭으로 박동하며 정자 머리의 강한 측면 편향을 유발

- 정자 운동성 장애와 불임을 이해하는 새로운 접근 방식 알려준다.

정자 꼬리에서 해독된 "Navi"

지그재그 패턴의 이온 채널이 정자를 계속 움직이게 한다.

정자 꼬리에 있는 지그재그 모양의 이온 채널은 연구자들이 발견한 바와 같이 정자 세포가 헤엄치는 능력에 매우 중요하다. 그것들만이 정자가 전형적인 나선 운동으로 움직일 수 있도록 한다. 놀라운 사실은 정자가 난자 세포 주변에서 이러한 움직임을 변화시킨다는 것이다. 그리고 난자 세포 단백질이 이에 대한 책임이 있다. 그 영향은 정자 꼬리에 있는 일종의 "터보"를 작동시켜 정자 세포가 단단한 난각을 관통할 수 있도록 한다.

|

| ▲ 정자는 나선형 나선형 운동으로 앞으로 헤엄친다. © UDE/UK Essen, Wiesehöfer/ Wennemuth |

남성 정자는 어려움을 겪는다. 사정 중에 방출되는 수백만 개의 정자 세포만이 여성 생식기를 통해 난자 세포까지 긴 여행을 한다. 경주에서 승리하는 정자는 무엇보다도 체력, 타이밍, 수영 전략뿐 아니라 난자 세포의 미묘한 신호에도 달려 있다. 추진 엔진은 정자 꼬리의 대칭적인 박동으로 정자 세포를 나선형 운동으로 대부분 앞으로 추진한다.

난자 단백질은 움직임 변화를 유발한다.

그러나 난자 세포 근처에서 정자의 나선형 대칭 운동은 갑자기 변한다. "편모는 이제 비대칭으로 뛰고 더 낮은 진폭으로 박동하며 정자 머리의 강한 측면 편향을 유발한다"라고 독일 Duisburg-Essen 대학의 Caroline Wiesehöfer와 동료들의 설명이다.

과활성화(hyperactivation)로 알려진 운동 패턴의 이러한 변화만이 정자가 당단백질로 구성된 난세포를 보호하는 단단한 투명대(zona pellucida)를 통과할 수 있도록 한다.

연구를 위해 Wiesehöfer와 그녀의 팀은 마우스 정자를 사용해 이러한 변화의 원인을 조사했다. 그들은 투명대 단백질 ZP2가 중요한 역할을 한다는 것을 발견했다. 이 당단백질이 정자 머리와 접촉하고 결합할 때만 과잉 활성화가 일어나고 정자의 운동 패턴이 바뀐다.

Wiesehöfer의 동료인 Gunther Wennemuth는 "ZP2가 정자가 난자 세포에 접근하는 즉시 난자를 찾도록 돕는 중요한 유도 메커니즘의 일부라고 생각한다"라고 설명했다.

|

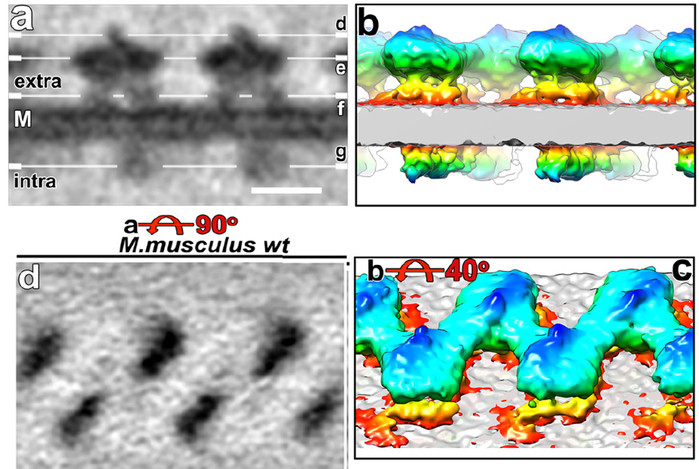

| ▲ 두 개의 지그재그 열로 배열된 이온 채널은 정자 꼬리 움직임에 필수적이다. © Zhao et al./ Nature Communications, CC-by 4.0 |

지그재그 시리즈의 칼슘 채널

달라스에 있는 텍사스 대학의 Yanhe Zhao가 이끄는 두 번째 팀은 정자 꼬리의 과활성화 동안 일어나는 일과 그 움직임이 어떻게 제어되는지 알아냈다. 그들은 극저온 전자 단층 촬영과 세포 생리학적 분석을 사용하여 CatSper 이온 채널의 배열과 기능을 조사했다. Wiesehöfer와 그녀의 팀이 이전에 결정한 바와 같이 정자 꼬리에 있는 이러한 칼슘 채널은 난세포 단백질을 결합할 때 활동을 변경한다.

분석 결과 10개의 단백질로 구성된 매우 복잡한 CatSper 이온 채널이 인간과 생쥐의 정자 꼬리에서 규칙적인 패턴을 형성한다는 것이 밝혀졌다. Zhao와 그의 동료들이 보고한 것처럼 그것들은 약 25nm(나노미터) 너비의 규칙적인 지그재그 패턴으로 두 줄로 배열돼 있다. 이러한 채널이 존재하고 적절하게 배열되고 기능적일 때만 정자는 나선형 수영 동작을 수행할 수 있다.

과활성화의 중요한 역할

추가 실험에서 제안한 바와 같이 이온 채널의 지그재그 구조는 과잉 활성화에 중요한 역할을 한다"라고 연구진은 설명했다. 이것은 박동 패턴과 정자 꼬리의 곡률을 바꾸어 정자가 난자 단백질과 접촉하는 즉시 운동 패턴을 변경한다.

따라서 두 연구의 결과는 정자 운동 뒤에 있는 생리학적 및 구조적 메커니즘을 설명하는 데 도움이 된다. 동시에, 이것은 이제 정자 운동성 장애와 불임을 이해하는 새로운 접근 방식을 제공한다.

(FASEB 저널, 2022; doi: 10.1096/fj.202101656RR; Nature Communications, 2022; doi: 10.1038/s41467-022-31050-8)

출처: 에센대학교 병원

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+