4'00" 읽기

혐오감, 스트레스 또는 뱃멀미에 대한 뇌 조절 반응에서 새로 발견된 세포

새로 발견된 뇌세포가 활성화되면 그 신호는 강한 배고픔조차 차단

식욕과 식습관의 복잡한 조절에 대한 새로운 관점

식욕을 잃게 만드는 몇 가지 요인이 있다. 심한 스트레스, 감염, 심지어 멀미, 역겨운 것을 보면 배탈이 나고 메스꺼움이 생길 수 있다. 그러면 실제로 배가 고프더라도 더 음식을 가져오지 않는다. 식사 시간은 신체가 즉각적인 문제에 집중할 수 있는 시간과 자원을 제공한다.

그런데 아플 때 전형적인 식욕 상실의 원인은 무엇일까? 우리 뇌가 정상적인 포만감과 배고픔을 조절하는 뇌 영역과 회로는 알려져 있다. 그러나 그들이 우리의 식욕을 망치는 메스꺼움의 원인이기도 한지는 불분명했다.

쥐가 아플 때

이 질문을 명확히 하기 위해 막스 플랑크 생물학 지능 연구소(Martinsried)의 Wenyu Ding과 그녀의 동료들은 뇌의 한 영역인 편도체를 자세히 관찰했다. 감정, 특히 두려움을 처리하는 중요한 센터다. 이 뇌 영역의 중앙 부분에는 포만감을 조절하는 뉴런도 있다. 하지만 아플 때에도 방출하는 것은 무엇일까? 그리고 이 신호는 얼마나 멀리 도달할까?

실험을 위해 Ding과 그녀의 팀은 화학 물질을 사용하여 생쥐의 메스꺼움을 인위적으로 유도한 다음 형광 마커와 전극을 사용하여 중앙 편도체의 다양한 뉴런 그룹이 어떻게 반응하는지 관찰했다. 그들은 또한 생쥐의 행동을 테스트했다. 이전에 단식을 했음에도 불구하고 아플 때 덜 먹었을까? 메스꺼움이 그녀의 행동에 어떤 영향을 미쳤을까?

완전히 새로운 유형의 뉴런 발견

놀라운 사실이 나타났다. 이미 알려진 편도체의 포만 뉴런 외에도 뇌의 이 영역에는 또 다른 유형의 뇌 세포가 있다. 그러나 이러한 소위 Dlk1 뉴런은 포만감을 느낄 때가 아니라 메스꺼움을 느낄 때 활성화된다. “우리는 이 뉴런이 위장관의 메스꺼움 유발 물질, 쓴맛 및 장애에 의해 활성화된다는 것을 발견했다”고 연구팀은 보고했다. 이를 위해 이 뉴런은 혐오감과 불쾌한 냄새를 처리하는 영역을 포함하여 많은 뇌 영역으로부터 신호를 받는다.

새로 발견된 뇌세포가 활성화되면 그 신호는 강한 배고픔조차 차단한다. 배고픈 쥐는 뇌의 Dlk1 뉴런이 인위적으로 자극을 받았을 때 식사를 중단하고 심지어 마시는 것까지 중단했다. 결과적으로, 편도체의 Dlk1 세포를 끄면 쥐가 아플 때에도 먹게 되었다. Ding과 그녀의 팀에 따르면, 이는 쥐와 인간의 뇌에 메스꺼움으로 인한 식욕 부진을 담당하는 특수 회로와 뇌 세포가 있음을 보여준다.

단순한 식욕부진 그 이상

그러나 이것이 전부는 아니다. 연구팀이 발견한 바와 같이 이러한 식욕 억제 세포는 또한 비정상적으로 광범위하게 네트워크로 연결되어 있다. 이미 알려진 포만 뉴런은 주로 편도체 내의 이웃 세포를 제어하지만, Dlk1 세포의 확장은 먼 뇌 영역에도 억제 신호를 보낸다. 이러한 억제 효과는 소뇌와 뇌간 사이의 중앙 경계면인 소위 상완핵(parabrachial Nucleus)까지 확장된다.

이는 단순한 식욕 상실을 넘어서는 결과를 가져오며, 우리 인간이 아플 때 나타나는 전형적인 행동을 설명할 수도 있다. 쥐가 아플 때 평소보다 덜 사회적으로 반응했고 같은 종의 다른 사람들과의 접촉을 덜 자주 시도했다. Ding과 그녀의 팀은 “이러한 효과는 불안이나 움직임의 변화로 인한 것이 아니다”고 설명했다. 대신 메스꺼움으로 활성화된 Dlk1 뉴런의 신호가 원인이다.

이 특별한 식욕 차단 회로의 발견은 메스꺼움이 뇌에 어떤 영향을 미치고 어떤 뉴런과 회로가 관련되어 있는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다. 동시에 이는 식욕과 식습관의 복잡한 조절에 대한 새로운 관점을 갖게 한다.

(Cell reports, 2024; doi: 10.1016/j.celrep.2024.113990)

출처: 막스 플랑크 생물학 지능 연구소

혐오감, 스트레스 또는 뱃멀미에 대한 뇌 조절 반응에서 새로 발견된 세포

새로 발견된 뇌세포가 활성화되면 그 신호는 강한 배고픔조차 차단

식욕과 식습관의 복잡한 조절에 대한 새로운 관점

메스꺼움으로 인해 식욕이 떨어지는 이유

혐오감, 스트레스 또는 뱃멀미에 대한 뇌 조절 반응에서 새로 발견된 세포

혐오감이든, 질병이든, 흔들리는 배의 갑판이든, 우리가 아프면 식욕을 잃는다. 이제 신경생물학자들은 뇌에서 일어나는 일을 해독했으며 이전에는 인식되지 않았던 메커니즘을 발견했다. 이에 따르면 메스꺼움이 발생하면 편도체의 특수 세포가 활성화되어 뇌 전체 영역에 식욕 억제 신호를 보낸다. 심지어 엄청난 배고픔도 정지 신호를 뚫기 어렵다. 연구팀이 "Cell Reports"에서 보고한 것처럼 이러한 뉴런은 단순한 식욕 상실 이상의 원인이 있다.

|

| ▲ 풍성한 음식이 잇어도 식욕이 없다. 인간과 생쥐가 메스꺼우면 식욕을 억제한다. 그런데 왜? © MPI für biologische Intelligenz / Julia Kuhl |

식욕을 잃게 만드는 몇 가지 요인이 있다. 심한 스트레스, 감염, 심지어 멀미, 역겨운 것을 보면 배탈이 나고 메스꺼움이 생길 수 있다. 그러면 실제로 배가 고프더라도 더 음식을 가져오지 않는다. 식사 시간은 신체가 즉각적인 문제에 집중할 수 있는 시간과 자원을 제공한다.

그런데 아플 때 전형적인 식욕 상실의 원인은 무엇일까? 우리 뇌가 정상적인 포만감과 배고픔을 조절하는 뇌 영역과 회로는 알려져 있다. 그러나 그들이 우리의 식욕을 망치는 메스꺼움의 원인이기도 한지는 불분명했다.

쥐가 아플 때

이 질문을 명확히 하기 위해 막스 플랑크 생물학 지능 연구소(Martinsried)의 Wenyu Ding과 그녀의 동료들은 뇌의 한 영역인 편도체를 자세히 관찰했다. 감정, 특히 두려움을 처리하는 중요한 센터다. 이 뇌 영역의 중앙 부분에는 포만감을 조절하는 뉴런도 있다. 하지만 아플 때에도 방출하는 것은 무엇일까? 그리고 이 신호는 얼마나 멀리 도달할까?

|

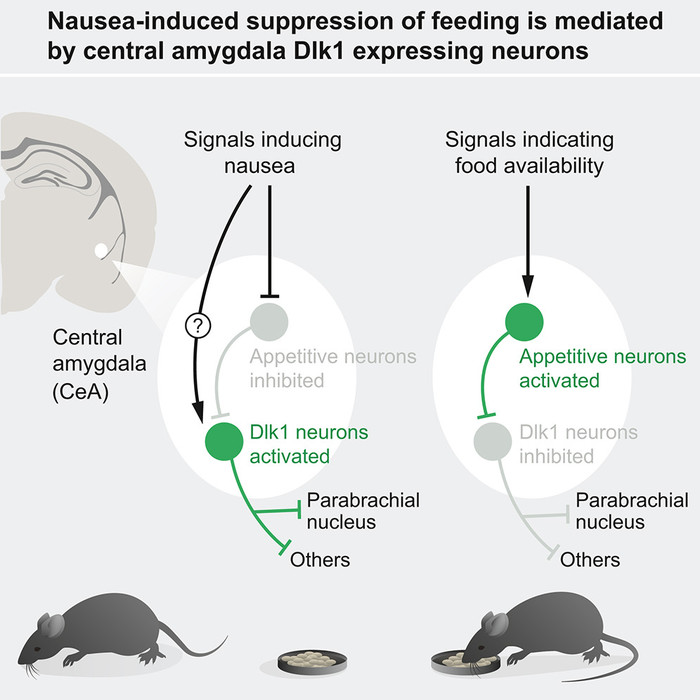

| ▲ 연구 개요도 (출처: sea-induced suppression of feeding is mediated by central amygdala Dlk1-expressing neurons / cell reports / published March 27.2024) |

실험을 위해 Ding과 그녀의 팀은 화학 물질을 사용하여 생쥐의 메스꺼움을 인위적으로 유도한 다음 형광 마커와 전극을 사용하여 중앙 편도체의 다양한 뉴런 그룹이 어떻게 반응하는지 관찰했다. 그들은 또한 생쥐의 행동을 테스트했다. 이전에 단식을 했음에도 불구하고 아플 때 덜 먹었을까? 메스꺼움이 그녀의 행동에 어떤 영향을 미쳤을까?

완전히 새로운 유형의 뉴런 발견

놀라운 사실이 나타났다. 이미 알려진 편도체의 포만 뉴런 외에도 뇌의 이 영역에는 또 다른 유형의 뇌 세포가 있다. 그러나 이러한 소위 Dlk1 뉴런은 포만감을 느낄 때가 아니라 메스꺼움을 느낄 때 활성화된다. “우리는 이 뉴런이 위장관의 메스꺼움 유발 물질, 쓴맛 및 장애에 의해 활성화된다는 것을 발견했다”고 연구팀은 보고했다. 이를 위해 이 뉴런은 혐오감과 불쾌한 냄새를 처리하는 영역을 포함하여 많은 뇌 영역으로부터 신호를 받는다.

새로 발견된 뇌세포가 활성화되면 그 신호는 강한 배고픔조차 차단한다. 배고픈 쥐는 뇌의 Dlk1 뉴런이 인위적으로 자극을 받았을 때 식사를 중단하고 심지어 마시는 것까지 중단했다. 결과적으로, 편도체의 Dlk1 세포를 끄면 쥐가 아플 때에도 먹게 되었다. Ding과 그녀의 팀에 따르면, 이는 쥐와 인간의 뇌에 메스꺼움으로 인한 식욕 부진을 담당하는 특수 회로와 뇌 세포가 있음을 보여준다.

단순한 식욕부진 그 이상

그러나 이것이 전부는 아니다. 연구팀이 발견한 바와 같이 이러한 식욕 억제 세포는 또한 비정상적으로 광범위하게 네트워크로 연결되어 있다. 이미 알려진 포만 뉴런은 주로 편도체 내의 이웃 세포를 제어하지만, Dlk1 세포의 확장은 먼 뇌 영역에도 억제 신호를 보낸다. 이러한 억제 효과는 소뇌와 뇌간 사이의 중앙 경계면인 소위 상완핵(parabrachial Nucleus)까지 확장된다.

이는 단순한 식욕 상실을 넘어서는 결과를 가져오며, 우리 인간이 아플 때 나타나는 전형적인 행동을 설명할 수도 있다. 쥐가 아플 때 평소보다 덜 사회적으로 반응했고 같은 종의 다른 사람들과의 접촉을 덜 자주 시도했다. Ding과 그녀의 팀은 “이러한 효과는 불안이나 움직임의 변화로 인한 것이 아니다”고 설명했다. 대신 메스꺼움으로 활성화된 Dlk1 뉴런의 신호가 원인이다.

이 특별한 식욕 차단 회로의 발견은 메스꺼움이 뇌에 어떤 영향을 미치고 어떤 뉴런과 회로가 관련되어 있는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다. 동시에 이는 식욕과 식습관의 복잡한 조절에 대한 새로운 관점을 갖게 한다.

(Cell reports, 2024; doi: 10.1016/j.celrep.2024.113990)

출처: 막스 플랑크 생물학 지능 연구소

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+