숨겨진 위험 :

연구원들이 곤충, 식물, 동물 그리고 인간에게 영향을 줄 수 있는 잠재적 병원체 수백 가지 바이러스를 발견했다. 이들은 이전에 알려지지 않았던 것들이다. 바이러스 양은 1200종 이상의 곤충 유전자 검색으로 밝혀졌다. 이 바이러스가 사람들에게 질병을 일으키는지 여부는 아직 알 수 없다. 이러한 잠재적 병원체에 대한 지식은 미래에 새로운 전염병을 더 빨리 분류하는 데 도움이 될 수 있다.

|

▲ 많은 곤충들이 알려지지 않은 바이러스를 가지고 있다. 이 바이러스가 인간과 동물에게 질병을 일으킬 수 있는지 여부는 아직 확실하지 않다. © 소피아 Paraskevopoulou. |

병을 일으키는 많은 병원성 감염은 모기, 진드기, 벼룩 또는 기타 흡혈충 곤충에 의해 전염된다. 범위는 발진티푸스, 페스트 및 라임병과 같은 세균성 질환부터 웨스트-나일-바이러스, 뎅기열, 지카 또는 초여름 수막뇌염 (TBE)의 원인균과 같은 병원성 바이러스에 이르기까지 다양하다. 다른 동물도 위험한 바이러스의 저장고가 될 수 있다. 따라서 이러한 병원체와 선호하는 숙주를 아는 것이 중요하다.

베를린 채러티 의대(Charité University Medicine Berlin)의 선임 저자인 크리스티안 드로스텐(Christian Drosten)은 “우리가 발견한 모든 바이러스는 인간과 농장 동물 모두에게 이전에 알려지지 않은 질병의 원인일 수 있다. 데이터베이스에 더 많은 바이러스를 알고 저장하면 할수록 새로운 질병의 원인을 파악하기가 더 쉬워진다."고 설명한다.

곤충 왕국에서 대량으로 찾아내

지금까지 바이러스 운반체로서 곤충에 대한 지식은 매우 부족한다.

피를 빨아 먹는 절지동물은 방향성으로 잘 연구되진 반면 다른 곤충에서 바이러스 발생에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 그렇기 때문에 Drosten과 그의 팀은 곤충계에서 아직 알려지지 않은 바이러스를 대규모로 검색했다.

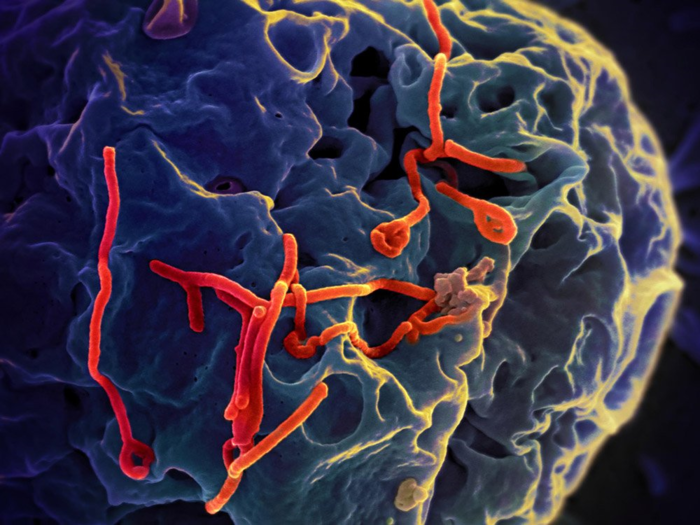

연구원들은 특정 유전자 세그먼트에 대해 1천243 종의 곤충의 전 사체를 조사했다. 이것은 소위 음성단일가닥 리보핵산(RNA)을 갖는 바이러스에 전형이다. 이 RNA 바이러스 그룹에는 홍역, 광견병, 에볼라, 기타 출혈성 발열과 폐 감염을 포함한 많은 위험한 질병의 병원균과 수많은 식물 및 동물 병원체도 포함된다.

|

▲ 에볼라 바이러스를 포함한 많은 바이러스 병원체는 음성 단일 가닥 RNA 바이러스이다. |

수백 개의 알려지지 않은 바이러스 발견

총 20개 이상의 새로운 바이러스 유형에서 수백 가지의 알려지지 않은 바이러스의 유전자 서명을 발견했다. 이전에 알려지지 않은 바이러스 계열도 있다. "이것은 아마도 지금까지 새로운 바이러스 발견에서 가장 큰 단일 연구일 것"이라고 Drosten은 말한다. 동시에, 결과는 피를 빠는 곤충이 결코 바이러스의 유일한 운반자라는 것을 보여주지 않는다. 새로운 발견은 거의 모든 곤충 왕국을 가로질러 확장되기 때문이다.

과학자들은 분석을 통해 새로 식별된 바이러스를 특정 곤충에 숙주로 할당할 수 있었다. “이 지식은 동물이나 식물에서 질병의 잠재적인 유발원인과 같은 바이러스의 전염을 이해하는 데 필수적이다.”고 말한다. 다음 단계는 새로 발견된 바이러스 유형의 정확한 분류와 가능한 숙주 및 질병 영향의 결정이다.

새로운 질병을 식별하는 데 도움

Drosten과 그의 팀은 새로 발견된 곤충 바이러스의 유전자 서명을 검색 데이터베이스에 예방적으로 공급했다. 이것은 희귀하고 특이한 인간 질병의 사례를 가능한 병원체에 할당하는 데 도움이 된다. 예를 들어, 모든 증상이 바이러스 감염을 나타내지만 고전적인 방법으로는 바이러스를 탐지할 수 없는 환자에게 필요하다.

드로스틴(Drosten)은 “우리는 처리량이 많은 시퀀싱 방법을 사용하여 환자 샘플에서 발견되는 바이러스 유전자를 찾는다. 환자가 바이러스에 감염된 경우, 바이러스가 우리의 데이터베이스에 저장되어 있거나 여기에 나열된 바이러스와 유사하다면 발견할 것이다.”고 설명한다.

새로운 곤충 바이러스를 추가하면 검색 성공 확률이 높아진다.

(PLoS 병원체, 2020; doi : 10.1371 / journal.ppat.1008224)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+