(읽기 2분 30초)

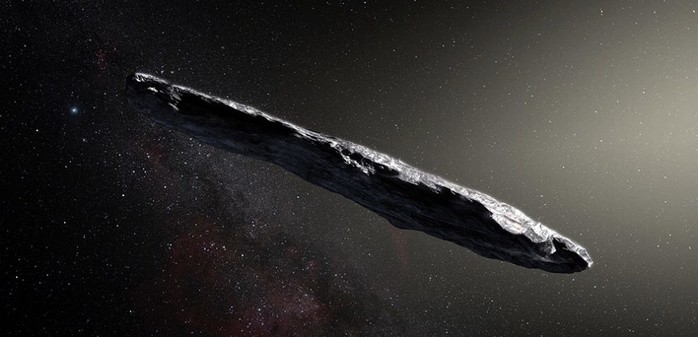

2017년 10월 19일 천문학자들은 태양계를 극도로 빠른 속도로 달리고 있는 담배 시가 모양의 물체를 발견했다. '오무아무아(Oumuamua)'는 성간에 기원을 둔 조각이다.

별의 조력에 의해 물체가 찢어지면 많은 잔해가 증발하고 녹는다. 조력의 영향으로 그들은 새롭고 때로는 매우 길쭉한 구조로 응축된다.

“장축 대 단축의 비율은 이러한 물체의 경우 10대 1보다 클 수도 있다”

2017년 10월 19일 천문학자들은 태양계를 극도로 빠른 속도로 달리고 있는 담배 시가 모양의 물체를 발견했다. '오무아무아(Oumuamua)'는 성간에 기원을 둔 조각이다.

시가 모양과 단단하고 소행성 같은 표면은 놀랍다. 행성계의 바깥 지역에서 나오는 얼음 덩어리인 혜성이 일반적으로 쏟아져 나와 성간 물체가 되기 때문이다.

별들 사이 통로에서 만들어졌을까?

이제 연구원들은 Oumuamua의 수수께끼를 풀었음에 틀림없다.

중국 과학원의 윤장(Yun Zhang)은 “이것은 정말 신비로운 물체이다. 색상과 무선 방출 부족과 같은 일부 기능은 우무아무아가 자연에서 유래한 것임을 시사한다. 우리의 목표는 이 매력적인 특성들을 모두 설명할 수 있는 시나리오를 개발하는 것이었다”고 설명한다.

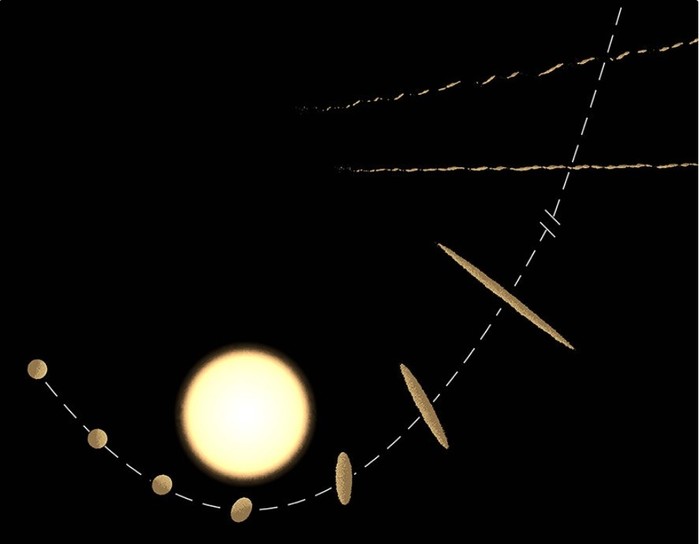

Zhang은 산타크루즈에 있는 캘리포니아 대학교 (University of California)의 더글러스 린(Douglas Lin)과 함께 성간 ‘시가’의 원산지 경로를 재구성하는 모델 시뮬레이션을 개발했다. Oumuamua는 더 큰 혜성 같은 물체가 고향 별에 매우 가까이 날아갈 때 생성됐을 수 있다. 별들의 중력이 성간을 지날 때, 더 큰 덩어리를 찢을 수 있는 강력한 조력을 만들 수 있다.

찢어진 혜성의 조각

Oumuamua와 같은 시가 모양의 구조가 만들어질까?

시뮬레이션에서 알 수 있듯이 실제로 가능하다. 별의 조력에 의해 물체가 찢어지면 많은 잔해가 증발하고 녹는다. 조력의 영향으로 그들은 새롭고 때로는 매우 길쭉한 구조로 응축된다. Zhang은 “장축 대 단축의 비율은 이러한 물체의 경우 10대 1보다 클 수도 있다”고 말한다.

따라서 Oumuamua는 한때 외계인 별을 도는 혜성의 조각이 될 수 있다.

Lin은 “우리는 Oumuamua와 같은 성간 물체가 중심별 들과 긴밀하게 만나는 동안 조력의 영향을 받아 조각으로 만들어질 수 있음을 보여주었다. 시뮬레이션은 또한 이러한 조각의 운동 에너지가 본래의 시스템에서 빠져나와 가속되기에 충분하다는 것을 보여주었다.

소행성 껍질에 대한 설명

이 시나리오는 Oumuamua의 또 다른 특징을 설명 할 수 있다.

견고하고 바위 같은 껍질과 눈에 띄는 꼬리가 없다. 성간 혜성 2l/Borisov와 달리 Oumumua는 언뜻 보면 소행성처럼 보인다. 그럼에도 불구하고 천문학적 관측에서 알 수 있듯이 약간의 가스 방출은 궤도에 영향을 미치는 것으로 보인다.

시뮬레이션으로 이제 이것을 확인할 수 있다. 그들은 조각이 형성되는 동안 휘발성 물질이 조각의 표면에서 가스를 방출하지만 수빙 및 기타 구성 요소는 내부에 남아 있음을 보여준다. Zhang은 “이 과정은 'Oumuamua‘의 표면 색상과 눈에 띄는 가스 먼지층이 없을 뿐만 아니라 성간 물체의 건조도를 설명한다”고 말한다.

연구원들에 따르면, 우주에는 여전히 ‘가면을 쓴’성간 혜성이 여전히 존재할 수 있다고 한다. Lin은 “Oumuamua는 빙산의 일각에 불과 하다”고 말했다.

(Nature Astronomy, 2020; doi : 10.1038 / s41550-020-1065-8)

출처 : University of California-Santa Cruz

2017년 10월 19일 천문학자들은 태양계를 극도로 빠른 속도로 달리고 있는 담배 시가 모양의 물체를 발견했다. '오무아무아(Oumuamua)'는 성간에 기원을 둔 조각이다.

별의 조력에 의해 물체가 찢어지면 많은 잔해가 증발하고 녹는다. 조력의 영향으로 그들은 새롭고 때로는 매우 길쭉한 구조로 응축된다.

“장축 대 단축의 비율은 이러한 물체의 경우 10대 1보다 클 수도 있다”

오무아무아(Oumuamua)의 모양은 어떻게 만들어졌을까?

별들 사이에서 인터스텔라 ‘시가’의 기원을 설명할 수 있다.

퍼즐이 풀렸을까?

연구자들이 성간 물체 오무아무아(Oumuamua)가 어떻게 매우 길쭉한 모양을 가지게 됐는지, 왜 혜성이 아닌 소행성을 닮았는지 알아낼 수 있을 것이다.

오무아무아(Oumuamua)의 ‘모체 조각’은 낯선 별에 너무 가깝게 지나면서 조력이 그를 길쭉한 조각 모양으로 만들었다. 동시에 단단하고 얼음이 적은 표면을 생성했다.

과학자들이 ‘Nature Astronomy’저널에 보고한 내용이다.

|

▲ 오무아무아(Oumuamua)의 길쭉한 시가 모양과 단단한 바게트빵 껍질 퍼즐은 천문학자들에게 수수께끼다. © ESO / M. Kornmesser |

2017년 10월 19일 천문학자들은 태양계를 극도로 빠른 속도로 달리고 있는 담배 시가 모양의 물체를 발견했다. '오무아무아(Oumuamua)'는 성간에 기원을 둔 조각이다.

시가 모양과 단단하고 소행성 같은 표면은 놀랍다. 행성계의 바깥 지역에서 나오는 얼음 덩어리인 혜성이 일반적으로 쏟아져 나와 성간 물체가 되기 때문이다.

별들 사이 통로에서 만들어졌을까?

이제 연구원들은 Oumuamua의 수수께끼를 풀었음에 틀림없다.

중국 과학원의 윤장(Yun Zhang)은 “이것은 정말 신비로운 물체이다. 색상과 무선 방출 부족과 같은 일부 기능은 우무아무아가 자연에서 유래한 것임을 시사한다. 우리의 목표는 이 매력적인 특성들을 모두 설명할 수 있는 시나리오를 개발하는 것이었다”고 설명한다.

Zhang은 산타크루즈에 있는 캘리포니아 대학교 (University of California)의 더글러스 린(Douglas Lin)과 함께 성간 ‘시가’의 원산지 경로를 재구성하는 모델 시뮬레이션을 개발했다. Oumuamua는 더 큰 혜성 같은 물체가 고향 별에 매우 가까이 날아갈 때 생성됐을 수 있다. 별들의 중력이 성간을 지날 때, 더 큰 덩어리를 찢을 수 있는 강력한 조력을 만들 수 있다.

찢어진 혜성의 조각

Oumuamua와 같은 시가 모양의 구조가 만들어질까?

시뮬레이션에서 알 수 있듯이 실제로 가능하다. 별의 조력에 의해 물체가 찢어지면 많은 잔해가 증발하고 녹는다. 조력의 영향으로 그들은 새롭고 때로는 매우 길쭉한 구조로 응축된다. Zhang은 “장축 대 단축의 비율은 이러한 물체의 경우 10대 1보다 클 수도 있다”고 말한다.

따라서 Oumuamua는 한때 외계인 별을 도는 혜성의 조각이 될 수 있다.

Lin은 “우리는 Oumuamua와 같은 성간 물체가 중심별 들과 긴밀하게 만나는 동안 조력의 영향을 받아 조각으로 만들어질 수 있음을 보여주었다. 시뮬레이션은 또한 이러한 조각의 운동 에너지가 본래의 시스템에서 빠져나와 가속되기에 충분하다는 것을 보여주었다.

|

▲ 조력을 통해 물체가 찢어지고 길쭉한 조각이 만들어진다. © NAOC / Y. Zhang |

소행성 껍질에 대한 설명

이 시나리오는 Oumuamua의 또 다른 특징을 설명 할 수 있다.

견고하고 바위 같은 껍질과 눈에 띄는 꼬리가 없다. 성간 혜성 2l/Borisov와 달리 Oumumua는 언뜻 보면 소행성처럼 보인다. 그럼에도 불구하고 천문학적 관측에서 알 수 있듯이 약간의 가스 방출은 궤도에 영향을 미치는 것으로 보인다.

시뮬레이션으로 이제 이것을 확인할 수 있다. 그들은 조각이 형성되는 동안 휘발성 물질이 조각의 표면에서 가스를 방출하지만 수빙 및 기타 구성 요소는 내부에 남아 있음을 보여준다. Zhang은 “이 과정은 'Oumuamua‘의 표면 색상과 눈에 띄는 가스 먼지층이 없을 뿐만 아니라 성간 물체의 건조도를 설명한다”고 말한다.

연구원들에 따르면, 우주에는 여전히 ‘가면을 쓴’성간 혜성이 여전히 존재할 수 있다고 한다. Lin은 “Oumuamua는 빙산의 일각에 불과 하다”고 말했다.

(Nature Astronomy, 2020; doi : 10.1038 / s41550-020-1065-8)

출처 : University of California-Santa Cruz

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+