(3분 읽기)

- 물질의 특성을 나타내는 증기 층, 별모양으로 진동

- 방울이 작을수록 증기층에서 생성되는 톤이 높아진다.

독일 의사 Johann Gottlob Leidenfrost는 1756년에 이 현상에 놀랐다.

아주 뜨거운 접시에 물 한 방울을 떨어뜨리면 즉시 증발하지 않고 잠시 뜨거운 표면 위에서 앞뒤로 춤을 춘다. 이 효과는 방울 아래에 얇은 증기층이 형성돼 현탁액을 유지하기 때문에 발생한다. 방울은 점점 작아지고 별 모양의 진동을 겪으며 때로는 들을 수 있을 만큼 소리가 난다.

주기적인 톤

멕시코 모렐로스 대학의 타누싱라와 마르코 리베라가 최근 그 사실을 발견했듯이 그게 전부는 아니다. 그들은 고속 카메라를 사용해 뜨거운 알루미늄판 위에 물방울의 거동을 촬영하고 동시에 고감도 마이크에서 발생하는 모든 소음을 기록했다.

녹음은 새로운 현상을 드러냈다.

라이덴프로스트 물방울이 핫 플레이트 위에서 떠다니는 동안 주기적인 톤을 내는 것이다.

짧고 매우 부드러운 톤이 초당 약 23번 들린다. 이 물방울의 ‘노래’는 우리 귀로는 들을 수 없지만 민감한 마이크에서는 들을 수 있다.

“방울이 큰 경우 이러한 '박동'은 방울이 별 모양으로 진동할 때만 발생했다”고 연구원은 보고 했다. "하지만 별 모양의 진동을 볼 수 없는 작은 방울의 경우에도 톤이 들릴 수 있다.“

물질의 독창성을 나타내는 증기 층(steam layer)

자세히 분석한 결과, 윙윙거리는 톤 사이의 간격은 진동과 연결되어 있다.

그들의 간격은 방울의 주기적인 모양 변화에 따라 두 배의 빈도를 갖는다.

싱글라(Singla)와 리베라(Rivera)는 "이는 이전 연구와 유사하다. 그에 따르면 라이덴프로스트 별모양 진동이 아래 증기층의 진동보다 절반 빠르다."

이 관계를 기반으로 그들은 별모양 진동의 진동 주파수와 방울에 대한 증기층을 결정하고 유사점을 발견했다. 연구자들은 그 결과에서 주기적인 윙윙거리는 소리가 방울 자체에 의해 생성되는 것이 아니라 아래의 증기 쿠션에서 발생한다고 결론지었다.

"증기가 방울 아래층에서 빠져나가면 주변 공기와 상호 작용해 톤을 생성한다"고 그들은 보고했다.

목관 악기와 같은 소리 메커니즘

이러한 윙윙거리는 톤의 간격은 방울의 크기와 무관하지만 윙윙거리는 주파수에는 적용되지 않는다. 방울이 작을수록 증기층에서 생성되는 톤이 높아진다.

실험에서 1.4 센티미터 낙하의 주파수는 약 100Hz(헤르츠)였으며 이는 낮은 윙윙거림에 해당한다. 반면에 크기가 절반 이하로 떨어지면 약 560헤르츠의 톤이 생성됐다.

이는 대략 콘서트 피치 A 위의 음 D에 해당한다.

이러한 주파수 차이의 이유는 톤 생성 메커니즘이다.

방울이 작을수록 그 아래의 증기층이 얇아진다. 결과적으로 증기는 좁은 틈새를 통해 환경으로 빠져나가 프로세스 속도가 빨라진다. 그 결과 소리가 더 높아진다.

Singla와 Rivera는이 관계를 플루트 혹은 다른 목관 악기의 음색 형성과 비교한다.

이것으로도 피치는 공기 속도와 파이프 길이에 따라 달라진다.

라이덴프로스트 효과를 사용하면 증기가 빠져나가는 속도와 증기 바닥 층의 크기에 해당한다. (Physical Review Fluids, 2020; doi : 10.1103 / PhysRevFluids. 5.113604)

출처 : American Physical Society (APS)

- 물질의 특성을 나타내는 증기 층, 별모양으로 진동

- 방울이 작을수록 증기층에서 생성되는 톤이 높아진다.

라이덴프로스트 효과(Leidenfrost Effect) : 떠다니는 물방울이 노래

춤추는 방울 아래의 증기 층이 규칙적인 톤을 만든다.

증발하는 물방울에서 나오는 소리 :

물방울이 뜨거운 표면에 닿으면 작은 수증기 쿠션 위에서 춤을 출 뿐만 아니라 ‘노래’하기도 한다. 물방울의 크기에 따라 낮은 윙윙거리는 낮은 휘파람 소리와 유사한 조용한 주기적 톤을 방출한다. 이 음향 효과의 원인은 물방울 아래의 층에서 폭발적으로 빠져나가는 증기 때문이다.

|

| ▲ 물방울의 크기에 따라 낮은 윙윙거리는 낮은 휘파람 소리와 유사한 조용한 주기적 톤을 방출한다. |

독일 의사 Johann Gottlob Leidenfrost는 1756년에 이 현상에 놀랐다.

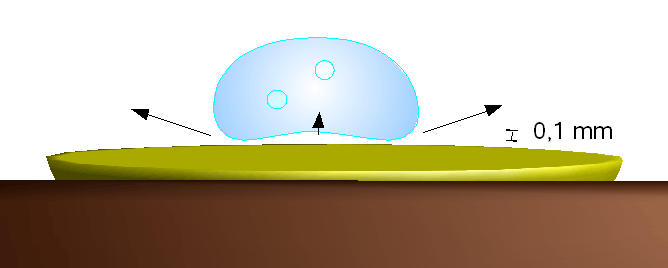

아주 뜨거운 접시에 물 한 방울을 떨어뜨리면 즉시 증발하지 않고 잠시 뜨거운 표면 위에서 앞뒤로 춤을 춘다. 이 효과는 방울 아래에 얇은 증기층이 형성돼 현탁액을 유지하기 때문에 발생한다. 방울은 점점 작아지고 별 모양의 진동을 겪으며 때로는 들을 수 있을 만큼 소리가 난다.

|

| ▲ 가열된 면 위의 물방울이 스팀 필름에 떠 있다. |

주기적인 톤

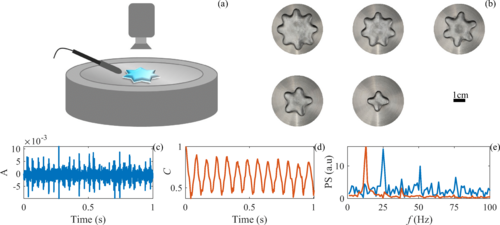

멕시코 모렐로스 대학의 타누싱라와 마르코 리베라가 최근 그 사실을 발견했듯이 그게 전부는 아니다. 그들은 고속 카메라를 사용해 뜨거운 알루미늄판 위에 물방울의 거동을 촬영하고 동시에 고감도 마이크에서 발생하는 모든 소음을 기록했다.

녹음은 새로운 현상을 드러냈다.

라이덴프로스트 물방울이 핫 플레이트 위에서 떠다니는 동안 주기적인 톤을 내는 것이다.

짧고 매우 부드러운 톤이 초당 약 23번 들린다. 이 물방울의 ‘노래’는 우리 귀로는 들을 수 없지만 민감한 마이크에서는 들을 수 있다.

“방울이 큰 경우 이러한 '박동'은 방울이 별 모양으로 진동할 때만 발생했다”고 연구원은 보고 했다. "하지만 별 모양의 진동을 볼 수 없는 작은 방울의 경우에도 톤이 들릴 수 있다.“

|

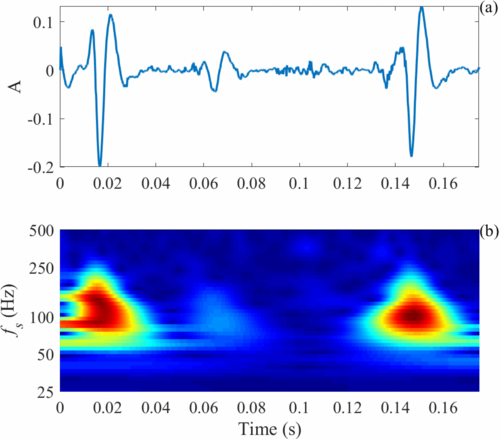

| ▲ 그림 1 (a) 라이덴프로스트 방울의 비트를 연구하는 데 사용되는 실험 설정, (b) 비트 방출 현상을 초래하는 방울의 기하학적 패턴, (c) 방울에서 나오는 비트의 오디오 신호 예 (rd≈1.1 cm), (d) 드롭의 기하학적 진동에 해당하는 시간 순서, (e) (c) 및 (d)에 표시된 시간순서 푸리에 변환. 이러한 결과에 대한 기질 (Ts)의 온도는 500 ° C였다. (출처:관련논문 Sounds of Leidenfrost drops) |

물질의 독창성을 나타내는 증기 층(steam layer)

자세히 분석한 결과, 윙윙거리는 톤 사이의 간격은 진동과 연결되어 있다.

그들의 간격은 방울의 주기적인 모양 변화에 따라 두 배의 빈도를 갖는다.

싱글라(Singla)와 리베라(Rivera)는 "이는 이전 연구와 유사하다. 그에 따르면 라이덴프로스트 별모양 진동이 아래 증기층의 진동보다 절반 빠르다."

|

| ▲ 그림 2 (a)에 표시된 오디오 신호의 두 비트 (rd≈1.8cm, Ts = 500 ° C), (b) 웨이블릿(wavelet) 변환을 보여주는 오디오 신호의 예.(자료:관련논문) |

|

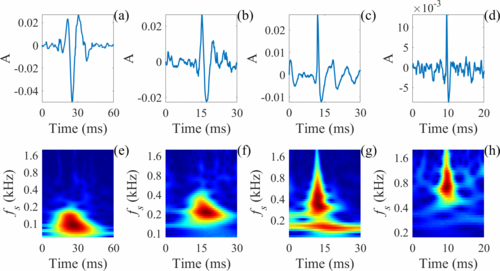

| ▲ 그림 3 4 개의 서로 다른 드롭 크기 (rd) 및 Ts = 500 ° C에 대한 해당 웨이블릿 변환이 있는 오디오 신호. (a)-(d)의 rd는 (a) 1.69cm, (b) 1.42cm, (c) 0.61cm, (d) 0.33cm |

이 관계를 기반으로 그들은 별모양 진동의 진동 주파수와 방울에 대한 증기층을 결정하고 유사점을 발견했다. 연구자들은 그 결과에서 주기적인 윙윙거리는 소리가 방울 자체에 의해 생성되는 것이 아니라 아래의 증기 쿠션에서 발생한다고 결론지었다.

"증기가 방울 아래층에서 빠져나가면 주변 공기와 상호 작용해 톤을 생성한다"고 그들은 보고했다.

목관 악기와 같은 소리 메커니즘

이러한 윙윙거리는 톤의 간격은 방울의 크기와 무관하지만 윙윙거리는 주파수에는 적용되지 않는다. 방울이 작을수록 증기층에서 생성되는 톤이 높아진다.

실험에서 1.4 센티미터 낙하의 주파수는 약 100Hz(헤르츠)였으며 이는 낮은 윙윙거림에 해당한다. 반면에 크기가 절반 이하로 떨어지면 약 560헤르츠의 톤이 생성됐다.

이는 대략 콘서트 피치 A 위의 음 D에 해당한다.

이러한 주파수 차이의 이유는 톤 생성 메커니즘이다.

방울이 작을수록 그 아래의 증기층이 얇아진다. 결과적으로 증기는 좁은 틈새를 통해 환경으로 빠져나가 프로세스 속도가 빨라진다. 그 결과 소리가 더 높아진다.

Singla와 Rivera는이 관계를 플루트 혹은 다른 목관 악기의 음색 형성과 비교한다.

이것으로도 피치는 공기 속도와 파이프 길이에 따라 달라진다.

라이덴프로스트 효과를 사용하면 증기가 빠져나가는 속도와 증기 바닥 층의 크기에 해당한다. (Physical Review Fluids, 2020; doi : 10.1103 / PhysRevFluids. 5.113604)

출처 : American Physical Society (APS)

[더사이언스플러스=문광주 기자] "No Science, No Future"

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+