3'50" 읽기

- 많은 야생 식물은 진화 과정에서 착빙에 대한 자체적인 보호 기능 개발해

- 잎에 털이 있거나 밀랍 층이 있어서 식물은 직접적인 잎 표면의 결빙 피하거나 컨트롤

- 두 개의 층으로 구성된 잎의 양면에 눈에 띄는 에피큐티쿨라(epicuticular) 왁스 층

- 두 층의 왁스가 추위, 착빙, 유해한 UV 방사선 및 탈수에 대한 저항성을 증가시켜

- 식물이 남극의 혹독한 환경 조건에 적응하도록 돕는다.

기술적인 얼음 방지 표면에 대한 영감

얼음이 착상되는 것을 방지하기 위해 항공기는 특수 액체로 처리되거나 가열 표면이 장착되어 있다. 전 세계의 과학 및 산업계는 항공에 적합한 코팅을 연구하고 있다. 기능적 형태학 및 생체역학 그룹의 책임자인 Stanislav Gorb 교수는 "반면에 우리의 많은 야생 식물은 진화 과정에서 착빙에 대한 자체적인 보호 기능을 개발했다"고 설명했다. 20년 이상 동안 동물학자와 그의 아내 Dr. Elena Gorb는 CAU에서 식물의 표면에 대해 연구한 식물학자이다.

식물이 과도한 착빙으로부터 자신을 보호하는 방법에 대한 연구는 지금까지 주로 식물 세포의 당 함량 및 기타 화학적 과정에 초점을 맞추었다. Kiel 연구팀은 이제 잎의 표면 구조도 추위에서 중요한 보호 역할을 한다는 것을 보여줄 수 있었다. 이를 위해 그들은 토착 야생 식물의 다양한 유형의 잎에서 얼음 결정의 형성을 조사했다. "잎에 털이 있거나 밀랍 같은 층이 있어서 식물은 직접적인 잎 표면의 결빙을 피하거나 적어도 제어할 수 있다. 거기에 얼음층이 형성되면 식물의 세포가 곧 얼어 죽을 것이기 때문이다"고 Elena Gorb는 말했다.

다른 잎 표면을 발전시켜

자연과 실험실에서의 조사를 통해 두 연구원은 잎에서 서로 다른 보호 메커니즘을 식별할 수 있었다. 데이지(Bellis perennis)의 잎과 같이 털이 있는 식물 잎("모상모")은 일반적으로 친수성이다. 이것은 얼음 결정이 처음 형성되는 곳이다. 그리고 외부 온도가 다시 상승하자마자 얼음 결정이 여기에서 빠르게 다시 녹는다. 아래의 민감한 잎 표면은 얼음이 없고 손상되지 않은 상태로 유지된다.

반면에 일부 튤립 종(Tulipa gesneriana)과 같은 잎 표면의 왁스 층은 초소수성이다. 즉, "연꽃 효과"라고도 하듯 물방울이 즉시 굴러 떨어진다. 얼음 결정은 물 분자가 왁스층의 결함에 "고착"되는 경우에만 여기에서 형성될 수 있다. 그럼에도 그들은 왁스 층을 손상시키지 않으며 그 아래의 잎은 그대로 유지된다.

Kiel의 연구원들은 독일 북부의 식물뿐만 아니라 남극권에서도 왁스 보호를 발견했다. 남극 대륙에 자생하는 유일한 두 꽃 식물 중 하나인 Deschampsia antarctica는 두 가지 예방 조치를 취했다. 그것은 두 개의 겹쳐진 층으로 구성된 잎의 양면에 눈에 띄는 소위 에피큐티쿨라(epicuticular) 왁스 층을 가지고 있다. Beilstein Journal of Nanotechnology에서 연구원들은 이 두 층의 왁스가 추위, 착빙, 유해한 UV 방사선 및 탈수에 대한 저항성을 증가시켜 식물이 남극의 혹독한 환경 조건에 적응하도록 돕는다고 의심한다.

로렐 체리(Prunus laurocerasus)와 같이 비교적 부드러운 잎을 가진 식물은 언뜻 보기에 가장 보호가 약한 것처럼 보인다. 표면 전체에 얼음 결정이 형성될 수 있다. 태양의 영향으로 녹은 물은 잎의 낮은 부분에 모인다. 온도가 다시 떨어지면 이 웅덩이가 얼어 장기적으로 식물의 세포를 손상시킬 수 있다. "그러나 그러한 식물도 겨울을 견디기 때문에 우리는 그들이 충분한 화학적 보호를 가지고 있다고 생각한다"고 Stanislav Gorb는 말했다.

현미경은 영하 140도에서 이미지 촬영 가능

연구팀은 극저온 주사 전자 현미경으로 알려진 덕분에 나노 크기의 얼음 결정을 연구할 수 있었다. 다른 방법과 달리 여기에서는 생물학적 샘플을 건조하지 않고 매우 빠르게 동결한다. 이러한 방식으로 구조가 잘 보존되어 거의 자연 상태에서 검사할 수 있다.

이를 위해 연구팀은 잎을 영하 196도의 액체 질소에 잠깐 담갔다. 상온에서 그들은 얼기 시작했다. 이제 영하 140도까지 냉각된 현미경에서 형성된 얼음 결정의 고해상도 이미지를 만들 수 있었다. 예를 들어 낮 동안 태양에 의해 간헐적으로 녹고 다시 얼어붙는 것을 시뮬레이션하기 위해 프로세스를 반복할 수 있었다.

"진화 과정에서 식물은 추위로부터 자신을 보호하는 많은 방법을 개발했다"고 Stanislav Gorb는 요약했다. 특히 잎 표면에서 물과 상호 작용할 때 일어나는 일은 기술적인 '얼음 방지' 표면을 발전시킨 것은 인간이 개발하는데 흥미로운 모티브를 약속한다. "그러나 우리는 여전히 이러한 과정에 대해 거의 알지 못한다"고 그는 말했다.

(The Science of Nature, 2022; doi: 10.1007/s00114-022-01789-7

출처: Christian-Albrechts-University of Kiel

- 많은 야생 식물은 진화 과정에서 착빙에 대한 자체적인 보호 기능 개발해

- 잎에 털이 있거나 밀랍 층이 있어서 식물은 직접적인 잎 표면의 결빙 피하거나 컨트롤

- 두 개의 층으로 구성된 잎의 양면에 눈에 띄는 에피큐티쿨라(epicuticular) 왁스 층

- 두 층의 왁스가 추위, 착빙, 유해한 UV 방사선 및 탈수에 대한 저항성을 증가시켜

- 식물이 남극의 혹독한 환경 조건에 적응하도록 돕는다.

식물이 서리로부터 자신을 보호하는 방법

기온이 영하로 떨어지면 강건한 녹색 식물의 잎에 얼음 결정이 형성된다. 그런데도 그들은 일반적으로 손상되지 않고 서리 단계에서 살아남는다. 독일 킬(Kiel) 대학교 동물학 연구소(CAU)의 연구원들은 특수 극저온 주사 전자 현미경을 사용해 처음으로 남극의 자생 야생 식물과 식물의 결빙 과정을 고해상도 이미지로 촬영할 수 있었다. 그들은 식물이 저온으로부터 자신을 보호하기 위해 사용하는 잎 표면의 다양한 작은 구조를 발견했다. 이러한 보호 전략을 더 잘 이해하면 농작물이나 항공기 표면에도 관심이 있을 수 있다.

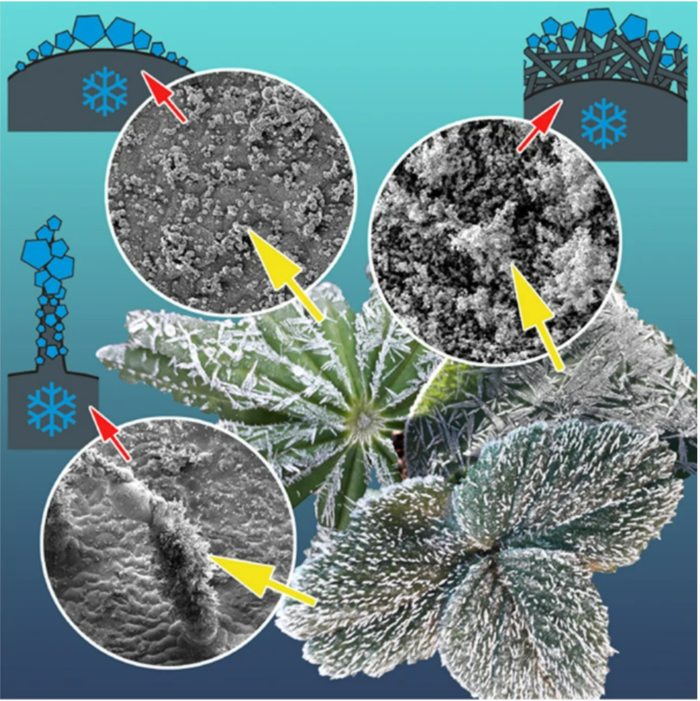

|

| ▲ 그래프 개요도 (출처:관련논문 Anti-icing strategies of plant surfaces: the ice formation on leaves visualized by Cryo-SEM experiments/Published: 04 April 2022) |

기술적인 얼음 방지 표면에 대한 영감

얼음이 착상되는 것을 방지하기 위해 항공기는 특수 액체로 처리되거나 가열 표면이 장착되어 있다. 전 세계의 과학 및 산업계는 항공에 적합한 코팅을 연구하고 있다. 기능적 형태학 및 생체역학 그룹의 책임자인 Stanislav Gorb 교수는 "반면에 우리의 많은 야생 식물은 진화 과정에서 착빙에 대한 자체적인 보호 기능을 개발했다"고 설명했다. 20년 이상 동안 동물학자와 그의 아내 Dr. Elena Gorb는 CAU에서 식물의 표면에 대해 연구한 식물학자이다.

|

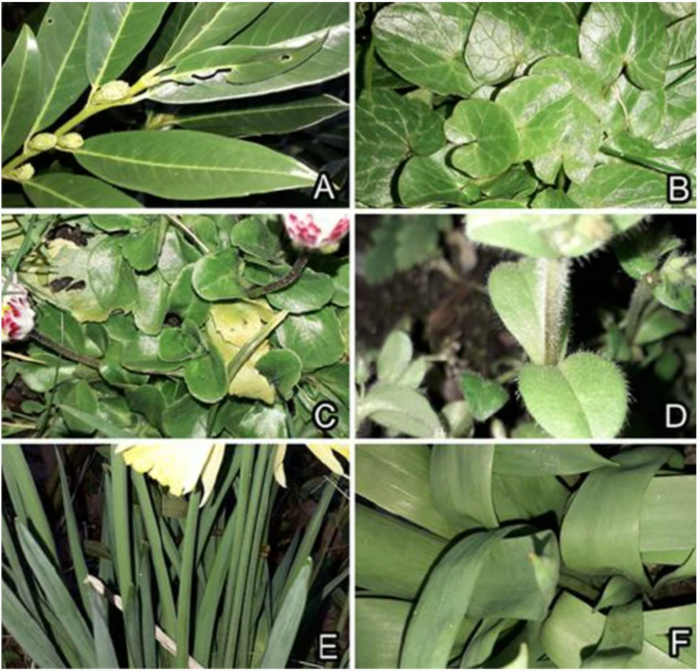

| ▲ CryoSEM 실험에 사용된 식물: Prunuslaurocerasus(A), Ficariaverna(B), Bellis perennis(C), Cerastium brachypetalum(D), Narcissus pseudonarcissus(E) 및 Tulipa gesneriana(F).매끄러운 표면(A, B). trichomes로 덮인 표면(CD). 3D 에피큐티큘러 왁스로 덮인 표면(E, F) |

식물이 과도한 착빙으로부터 자신을 보호하는 방법에 대한 연구는 지금까지 주로 식물 세포의 당 함량 및 기타 화학적 과정에 초점을 맞추었다. Kiel 연구팀은 이제 잎의 표면 구조도 추위에서 중요한 보호 역할을 한다는 것을 보여줄 수 있었다. 이를 위해 그들은 토착 야생 식물의 다양한 유형의 잎에서 얼음 결정의 형성을 조사했다. "잎에 털이 있거나 밀랍 같은 층이 있어서 식물은 직접적인 잎 표면의 결빙을 피하거나 적어도 제어할 수 있다. 거기에 얼음층이 형성되면 식물의 세포가 곧 얼어 죽을 것이기 때문이다"고 Elena Gorb는 말했다.

|

| ▲ 이른 봄에 식물 잎 표면에 자연적으로 발생하는 얼음: Prunus laurocerasus(A,B), Lupinus polyphyllus(C, D), Tulipa gesneriana(E, F), Campanula portenschlagiana(G), 및 Fragaria ananassa (H) |

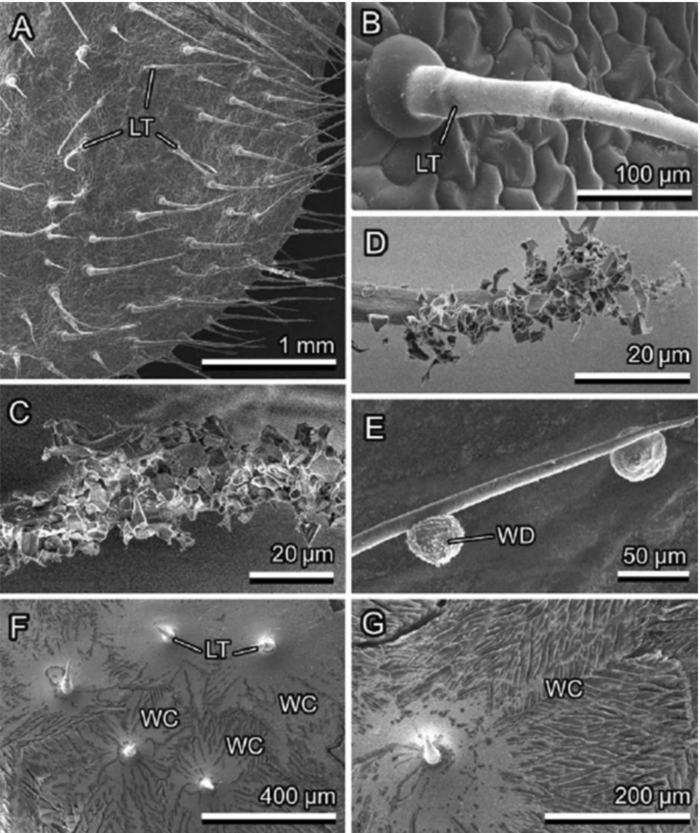

자연과 실험실에서의 조사를 통해 두 연구원은 잎에서 서로 다른 보호 메커니즘을 식별할 수 있었다. 데이지(Bellis perennis)의 잎과 같이 털이 있는 식물 잎("모상모")은 일반적으로 친수성이다. 이것은 얼음 결정이 처음 형성되는 곳이다. 그리고 외부 온도가 다시 상승하자마자 얼음 결정이 여기에서 빠르게 다시 녹는다. 아래의 민감한 잎 표면은 얼음이 없고 손상되지 않은 상태로 유지된다.

|

| ▲ Cerastium brachypetalum, 잎의 윗면, Cryo-SEM 실험: 큰 털털(LT)이 있는 원시, 비빙 표면(A, B); 살짝 얼린 표면(얼음 결정의 클러스터는 trichomes의 끝에서 볼 수 있음)(C, D); 짧은 해동 후 아이스 트리콤(재얼린 물 방울(WD)이 보임)(E); 짧은 해동 후 무겁게 얼어붙은 잎 표면(재빙수(WC)은 결정화의 중심 역할을 하는 트리콤의 기저부 주위에 클러스터를 형성함)(F, G) (출처: 관련논문) |

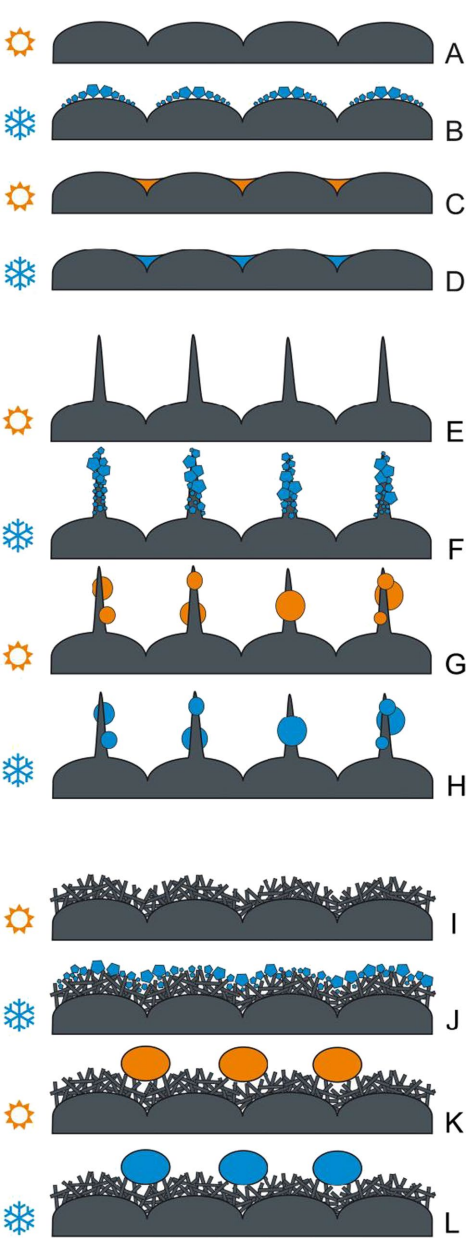

반면에 일부 튤립 종(Tulipa gesneriana)과 같은 잎 표면의 왁스 층은 초소수성이다. 즉, "연꽃 효과"라고도 하듯 물방울이 즉시 굴러 떨어진다. 얼음 결정은 물 분자가 왁스층의 결함에 "고착"되는 경우에만 여기에서 형성될 수 있다. 그럼에도 그들은 왁스 층을 손상시키지 않으며 그 아래의 잎은 그대로 유지된다.

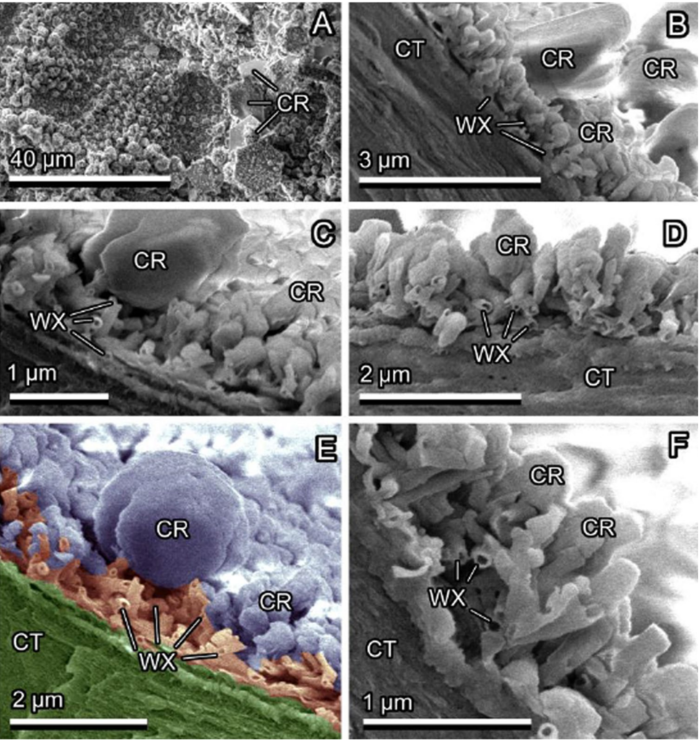

Kiel의 연구원들은 독일 북부의 식물뿐만 아니라 남극권에서도 왁스 보호를 발견했다. 남극 대륙에 자생하는 유일한 두 꽃 식물 중 하나인 Deschampsia antarctica는 두 가지 예방 조치를 취했다. 그것은 두 개의 겹쳐진 층으로 구성된 잎의 양면에 눈에 띄는 소위 에피큐티쿨라(epicuticular) 왁스 층을 가지고 있다. Beilstein Journal of Nanotechnology에서 연구원들은 이 두 층의 왁스가 추위, 착빙, 유해한 UV 방사선 및 탈수에 대한 저항성을 증가시켜 식물이 남극의 혹독한 환경 조건에 적응하도록 돕는다고 의심한다.

|

| ▲ 표면 착빙(B, F, J), 해동(C, G, K) 및 매끈한 표면에 재결빙(D, H, L)(삼겹 또는 3D 왁스 없이)식물 표면(A) 및 삼겹으로 덮힌 식물 표면(E) 또는 3D 왁스 커버리지(I). 주황색 라벨과 구조는 0 °C 이상의 따뜻한 조건을 나타낸다. 파란색 라벨 및 구조는 0°C 미만의 저온 상태를 나타냔다.(출처:관련논문) |

로렐 체리(Prunus laurocerasus)와 같이 비교적 부드러운 잎을 가진 식물은 언뜻 보기에 가장 보호가 약한 것처럼 보인다. 표면 전체에 얼음 결정이 형성될 수 있다. 태양의 영향으로 녹은 물은 잎의 낮은 부분에 모인다. 온도가 다시 떨어지면 이 웅덩이가 얼어 장기적으로 식물의 세포를 손상시킬 수 있다. "그러나 그러한 식물도 겨울을 견디기 때문에 우리는 그들이 충분한 화학적 보호를 가지고 있다고 생각한다"고 Stanislav Gorb는 말했다.

현미경은 영하 140도에서 이미지 촬영 가능

연구팀은 극저온 주사 전자 현미경으로 알려진 덕분에 나노 크기의 얼음 결정을 연구할 수 있었다. 다른 방법과 달리 여기에서는 생물학적 샘플을 건조하지 않고 매우 빠르게 동결한다. 이러한 방식으로 구조가 잘 보존되어 거의 자연 상태에서 검사할 수 있다.

|

| ▲ Tulipa gesneriana, 잎의 밀납 윗면, Cryo-SEM 실험: 심하게 얼어붙은 표면이 얼음 결정(CR)을 보여준다. (A); 극저온으로 형성된 심하게 얼음 표면(얼음크리스탈은 단일 왁스 돌출부 사이(WX)) (B–F)에서 볼 수 있음. (E)에서 얼음 결정은 라일락, 왁스로 착색. 돌기는 갈색을 띤다. 그리고 세포벽(CT)은 녹색으로 착색. (출처: 관련논문 Anti-icing strategies of plant surfaces: the ice formation on leaves visualized by Cryo-SEM experiments / Published: 04 April 2022) |

이를 위해 연구팀은 잎을 영하 196도의 액체 질소에 잠깐 담갔다. 상온에서 그들은 얼기 시작했다. 이제 영하 140도까지 냉각된 현미경에서 형성된 얼음 결정의 고해상도 이미지를 만들 수 있었다. 예를 들어 낮 동안 태양에 의해 간헐적으로 녹고 다시 얼어붙는 것을 시뮬레이션하기 위해 프로세스를 반복할 수 있었다.

"진화 과정에서 식물은 추위로부터 자신을 보호하는 많은 방법을 개발했다"고 Stanislav Gorb는 요약했다. 특히 잎 표면에서 물과 상호 작용할 때 일어나는 일은 기술적인 '얼음 방지' 표면을 발전시킨 것은 인간이 개발하는데 흥미로운 모티브를 약속한다. "그러나 우리는 여전히 이러한 과정에 대해 거의 알지 못한다"고 그는 말했다.

(The Science of Nature, 2022; doi: 10.1007/s00114-022-01789-7

출처: Christian-Albrechts-University of Kiel

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+