(3분 읽기+3분 15초 동영상)

- 극도로 냉각된 스트론튬 이온과 전자 구름 포착

- 플라즈마 트랩은 초저온, 중성 플라즈마 연구를 위한 새로운 가능성을 열어

고체, 액체 및 기체 형태 외에도 플라즈마는 물질의 네 가지 기본 상태 중 하나다.

예를 들어 번개의 고전압, 태양의 극심한 열 또는 형광등에서 원자가 전자를 빼앗길 때 발생한다. 일반적으로 이러한 플라즈마는 전도성이 있고 자기장에 의해 길들여질 수 있으며, 이는 무엇보다도 플라즈마를 포함하기 위해 핵융합 반응기에서 사용된다.

매우 차갑고 매우 휘발성

그러나 자기장에 거의 반응하지 않는 플라즈마도 있다.

이 초저온 중성 플라즈마에서 이온은 매우 느리게 이동하고 입자 간의 결합이 변경된다.

가스 거인 목성의 핵이나 백색 왜성과 같은 극한 조건에서 이것은 이 플라즈마가 고체 또는 액체인 상태로 이어질 수 있다. 그러나 성간 플라즈마는 이 극도로 차가운 상태에 있을 수도 있다.

2019년이 되어서야 휴스턴에 있는 라이스 대학의 Thomas Killian이 이끄는 연구원들이 실험실에서 처음으로 이러한 초저온 중성 플라즈마를 생산하는 데 성공했다. 이를 위해 먼저 스트론튬 원자로부터 고온 플라즈마를 생성한 다음 레이저 냉각을 사용해 절대 영도보다 몇 분의 1도까지 냉각했다.

포획된 플라즈마-최소 짧은 시간 동안

이제 팀은 다음 단계를 밟았다.

그들은 초저온 플라즈마도 포착하는 방법을 개발했다. 정상적인 상황에서는 몇 마이크로 초 내에 사라지지만 0.5 밀리 초 이상 실험에 남아 있었다.

그것조차도 눈 깜짝할 사이에 눈 깜짝할 사이에 짧은 시간이라도 실험실에서 이 이국적인 물질의 성질과 행동을 더 면밀히 조사할 기회를 열어준다.

플라즈마 트랩은 트릭에 의해 가능해졌다.

먼저 연구진은 스트로늄 원자 구름을 3밀리 켈빈으로 냉각시킨 다음 짧은 레이저 펄스를 사용해 각 원자에서 전자를 훔쳤다. 이것은 가스 구름을 플라즈마로 바꾸고 전자를 4개의 변조된 자기장으로 구성된 일종의 그리드에 민감한 상태로 만든다.

복잡한 분야

Killian이 설명하는 것처럼 이러한 4중 극 자기장은 플라즈마 실험실과 초저온 플라즈마 생성에서 표준이다. 그러나 플라즈마의 팽창을 늦추고 측정을 가능하게 하려면 특별한 방법으로 수정해야 한다. “플라즈마가 필드 라인을 가로질러 확산된 후 속도를 늦추는 자기력을 느끼기 시작하면 엄청난 복잡성이 발생한다”고 Killian은 말했다.

또한 플라즈마 자체도 자기장에 영향을 미친다.

Killian의 동료 Stephen Bradshaw는 “주요 문제 중 하나는 자기장을 충분히 안정적으로 유지하여 반응을 충분히 오래 잠글 수 있도록 하는 것이다”고 설명한다. "자기장에서 난류의 작은 교란만 있으면 구름이 커지고 플라즈마 반응이 망가진다.”

약 1년 동안 수정한 후, 팀은 극저온 플라즈마가 최소한 짧은 시간 동안 갇혀있을 정도로 방법을 최적화할 수 있었다.

Killian과 그의 팀은 이제 플라즈마 트랩을 더욱 안정적이고 내구성 있게 만드는 작업을 원한다. 이것은 미래에 초저온 플라즈마를 더 오래 고정시킬 수 있게 한다.

(Physical Review Letters, 2021; doi : 10.1103 / PhysRevLett.126.085002)

출처 : Rice University, American Physical Society

- 극도로 냉각된 스트론튬 이온과 전자 구름 포착

- 플라즈마 트랩은 초저온, 중성 플라즈마 연구를 위한 새로운 가능성을 열어

덫에 걸린 초저온 플라즈마

연구원들은 중성 초저온 플라즈마를 위한 최초의 "케이지"를 구성했다.

병에 갇힌 유령 :

처음으로 물리학자들은 극광을 유발하고 별 대기에서 발생하는 전자와 이온의 혼합물인 극저온의 중성 플라즈마를 짧은 시간 잡는 데 성공했다. 일반 플라즈마와 달리 이 중성 형태의 플라즈마는 일반 자기 트랩에 거의 반응하지 않는다. 그러나 영리한 조작으로 연구자들은 극도로 차가운 스트론튬 이온과 전자 구름을 포착할 수 있었다.

|

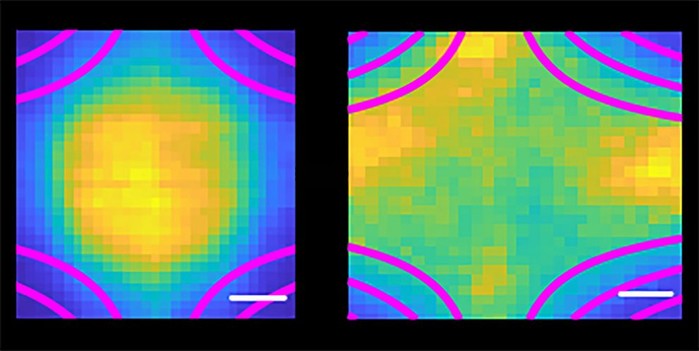

| ▲ 특수 자기장은 초저온의 중성 플라즈마를 가두어 두지만(왼쪽) 보통 즉시 사라진다. © T. Killian / Rice University |

고체, 액체 및 기체 형태 외에도 플라즈마는 물질의 네 가지 기본 상태 중 하나다.

예를 들어 번개의 고전압, 태양의 극심한 열 또는 형광등에서 원자가 전자를 빼앗길 때 발생한다. 일반적으로 이러한 플라즈마는 전도성이 있고 자기장에 의해 길들여질 수 있으며, 이는 무엇보다도 플라즈마를 포함하기 위해 핵융합 반응기에서 사용된다.

매우 차갑고 매우 휘발성

그러나 자기장에 거의 반응하지 않는 플라즈마도 있다.

이 초저온 중성 플라즈마에서 이온은 매우 느리게 이동하고 입자 간의 결합이 변경된다.

가스 거인 목성의 핵이나 백색 왜성과 같은 극한 조건에서 이것은 이 플라즈마가 고체 또는 액체인 상태로 이어질 수 있다. 그러나 성간 플라즈마는 이 극도로 차가운 상태에 있을 수도 있다.

2019년이 되어서야 휴스턴에 있는 라이스 대학의 Thomas Killian이 이끄는 연구원들이 실험실에서 처음으로 이러한 초저온 중성 플라즈마를 생산하는 데 성공했다. 이를 위해 먼저 스트론튬 원자로부터 고온 플라즈마를 생성한 다음 레이저 냉각을 사용해 절대 영도보다 몇 분의 1도까지 냉각했다.

|

▲ 라이스 대학의 Thomas Killian이 이끄는 연구원들이 실험실에서 처음으로 이러한 초저온 중성 플라즈마를 생산하는 데 성공했다 |

포획된 플라즈마-최소 짧은 시간 동안

이제 팀은 다음 단계를 밟았다.

그들은 초저온 플라즈마도 포착하는 방법을 개발했다. 정상적인 상황에서는 몇 마이크로 초 내에 사라지지만 0.5 밀리 초 이상 실험에 남아 있었다.

그것조차도 눈 깜짝할 사이에 눈 깜짝할 사이에 짧은 시간이라도 실험실에서 이 이국적인 물질의 성질과 행동을 더 면밀히 조사할 기회를 열어준다.

플라즈마 트랩은 트릭에 의해 가능해졌다.

먼저 연구진은 스트로늄 원자 구름을 3밀리 켈빈으로 냉각시킨 다음 짧은 레이저 펄스를 사용해 각 원자에서 전자를 훔쳤다. 이것은 가스 구름을 플라즈마로 바꾸고 전자를 4개의 변조된 자기장으로 구성된 일종의 그리드에 민감한 상태로 만든다.

|

| ▲ 플라즈마 트랩에는 복잡한 구조의 레이저와 자석이 필요하다. © Jeff Fitlow / 라이스 대학교 |

복잡한 분야

Killian이 설명하는 것처럼 이러한 4중 극 자기장은 플라즈마 실험실과 초저온 플라즈마 생성에서 표준이다. 그러나 플라즈마의 팽창을 늦추고 측정을 가능하게 하려면 특별한 방법으로 수정해야 한다. “플라즈마가 필드 라인을 가로질러 확산된 후 속도를 늦추는 자기력을 느끼기 시작하면 엄청난 복잡성이 발생한다”고 Killian은 말했다.

또한 플라즈마 자체도 자기장에 영향을 미친다.

Killian의 동료 Stephen Bradshaw는 “주요 문제 중 하나는 자기장을 충분히 안정적으로 유지하여 반응을 충분히 오래 잠글 수 있도록 하는 것이다”고 설명한다. "자기장에서 난류의 작은 교란만 있으면 구름이 커지고 플라즈마 반응이 망가진다.”

약 1년 동안 수정한 후, 팀은 극저온 플라즈마가 최소한 짧은 시간 동안 갇혀있을 정도로 방법을 최적화할 수 있었다.

<초저온 플라즈마 트랩(trap).© Rice University>

천체 물리적 플라즈마 테스트 분야

Killian과 그의 팀은 이제 플라즈마 트랩을 더욱 안정적이고 내구성 있게 만드는 작업을 원한다. 이것은 미래에 초저온 플라즈마를 더 오래 고정시킬 수 있게 한다.

(Physical Review Letters, 2021; doi : 10.1103 / PhysRevLett.126.085002)

출처 : Rice University, American Physical Society

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+