- 혜성 C/2021 A1 Leonard가 3천 5백만 킬로미터 거리에서 우리를 지나친다.

- 미국 천문학자 Greg Leonard가 2021년 1월 3일에 이를 처음 목격

- 초속 70km 빠른 속도로 접근 이달 초부터 소형 망원경이나 쌍안경으로도 관측 가능

- 현재 태양 통과 경로가 마지막일 것

맨눈으로 볼 수 있는 레너드 혜성

'어드벤트-혜성' 12월 12일에 가장 가까운 곳에 도달

드문 광경:

현재 이른 아침 하늘에서 혜성을 볼 수 있다.

약간의 운이 있으면 육안으로도 가능하다. 혜성 C/2021 A1 Leonard가 12월 12일에 가장 가까운 지점에 도달한 다음 ‘단지’ 3천 5백만 킬로미터로 우리를 지나칠 것이기 때문이다. 따라서 이번 주말은 2021년 1월에 발견된 혜성을 가장 잘 볼 수 있다. 2022년 1월 3일에 태양에 가장 가까운 지점에 도달하면 장주기 혜성은 태양계에서 완전히 방출되거나 부서질 수 있다.

|

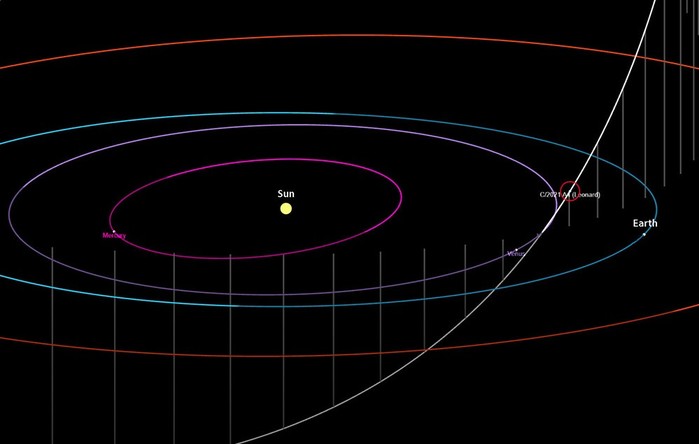

| ▲ 혜성 C / 2021 A1 Leonard는 12월 12일에 가장 가까운 지점을 지나 주말에 육안으로 볼 수 있다. © ESA / NEOCC |

Halley, Lovejoy 혹은 Neowise:

혜성들은 수천 년 전에 우리 조상들이 경탄했던 매혹적인 천체 광경을 제공한다.

계속해서, 우리 태양계 바깥쪽 가장자리의 얼음 덩어리는 지구 근처를 지나다가 ‘하늘의 꼬리 별’로 보이게 된다. 단주기 혜성은 궤도를 도는 데 200년 미만이 필요하지만 장주기 혜성은 먼 공간에서 수만 년을 여행하므로 일반적으로 우리에게 접근할 때만 발견된다.

하늘의 꼬리 별

현재 하늘에서 볼 수 있는 혜성 C/2021 A1 Leonard 역시 새로운 발견이다.

미국 천문학자 Greg Leonard는 혜성이 여전히 그 수준에서 빛의 작고 약한 지점이었던 2021년 1월 3일에 이를 처음 목격했다. 목성의 궤도.

초속 70km 정도의 빠른 속도 덕분에 빠르게 접근해 이달 초부터 소형 망원경이나 쌍안경으로도 쉽게 볼 수 있게 됐다.

이제 Leonard는 하늘에서 맨눈으로 볼 수 있을 정도로 지구에 매우 가깝다.

보기 드문 광경이다. 태양의 열로 인해 얼음 물질이 증발하기 때문에 껍질과 꼬리는 먼지와 가스에서 성장한다. 그들은 또한 빛을 산란시켜 현재 약 4등급인 밝기에 기여한다.

12월 12일 혜성 레너드가 궤도에서 가장 가까운 지점을 지나 약 3500만 킬로미터를 날아간다.

|

| ▲ 혜성 C / 2021 A1 Leonard의 비행 궤적 © NASA / JPL Horizons |

언제 어디서 혜성을 가장 잘 볼 수 있을까?

혜성은 현재 정오에서 오후 3시 사이에 떠오르고 그다음에는 남동쪽으로 상대적으로 깊다. 그러므로 그것을 보기 위해서는 지평선이 잘 보이는 가능한 한 어두운 곳을 찾아야 한다. 약간의 운이 좋으면 혜성은 뱀의 별자리와 뱀을 든 사람 사이에 희미하고 약간 녹색을 띤 빛의 반점으로 나타난다. 망원경으로 그의 섬세한 꼬리도 볼 수 있다.

12일 이후. 12월 혜성 C/2021 A1 Leonard는 그 궤도가 태양 방향을 가리키고 따라서 낮 동안에만 하늘에 있기 때문에 일시적으로 더 보이지 않을 것이다. 우리는 12월 17일이나 18일에 그를 또 한 번 엿볼 수 있다. 이때 혜성은 420만 킬로미터의 거리에서 금성을 지나쳐 자정 후 남서 지평선의 금성 바로 아래에서 볼 수 있다.

쌍곡선 트랙의 아이스 아웃사이더

천문학자의 계산에 따르면 혜성 레오나르드는 우리 태양계의 가장 바깥쪽 가장자리에서 나왔다. 태양에서 가장 먼 궤도의 지점은 명왕성보다 약 75배 더 멀리 3500AU(천문 단위) 이상 떨어져 있다. 혜성이 한 바퀴를 도는 데 거의 8만 년이 걸린다. 그것의 편심 궤도는 또한 태양계의 주 평면을 향해 강하게 기울어져 있다. 따라서 가파른 각도로 행성들 사이에서 속도를 낸다.

C/2021 A1 Leonard의 현재 태양 통과 경로가 마지막일 수도 있다. 천문학자들은 혜성이 2022년 1월 3일에 태양에 가장 가까운 지점을 지날 때 태양 중력에 의해 경로를 이탈할 것이라고 생각한다. 그런 다음 쌍곡선 궤도로 바뀌고 통과하면 태양계에서 고속으로 방출된다. 또한 혜성의 핵이 태양열에 의해 불안정해져서 부서질 수도 있기 때문이다.

출처: NASA, ESA

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+