* 은하, 성간 물질 및 암흑 물질의 특징과 분포를 매핑하는 시뮬레이션에서 적응 프로그램 훈련

* 매핑을 위해 AI는 은하수를 중심으로 6천 5백만 광년 반경 내에 있는 1만7647 개의 은하에 대한 코스믹플로(Cosmicflow)3 은하 카탈로그에서 데이터 수신

* 가장 눈에 띄는 특징은 로컬 우주 네트워크의 필라멘트 구조

암흑 물질로 만든 숨겨진 다리

매핑은 은하수 주변의 암흑 물질 분포를 나타낸다.

보이지 않는 필라멘트 :

새로운 매핑은 은하수 주변의 암흑 물질 분포와 이전에 알려지지 않은 구조를 보여준다.

여기에는 인접한 은하를 연결하는 여러 개의 작은 필라멘트가 포함된다. "Astrophysical Journal"의 천문학자에 따르면, 우리 우주 환경에서 숨겨진 물질의 흐름을 자세히 살펴보면 암흑 물질의 본질을 밝히는 데 도움이 될 수 있다.

|

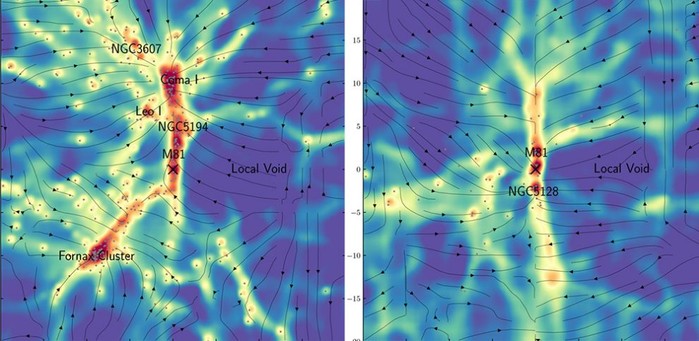

| ▲ 이 지도 섹션은 로컬 우주의 역학과 밀도 분포를 보여준다 이를 통해 은하를 연결하는 암흑 물질로 만들어진 보이지 않는 필라멘트 (노란색)도 표시된다. 중앙의 X는 은하수의 위치를 표시한다. © Hong et. al./ Astrophysical Journal |

암흑 물질은 신비스럽고 우주에 편재한다.

그것이 무엇으로 구성되어 있고 어떤 특성을 가지고 있는지 완전히 알 수 없기 때문이다.

중력이 정상적인 물질의 행동과 우주에서의 분포를 형성한다는 것은 분명해 보인다. 그러나 암흑 물질 자체가 어떻게 분포되어 있는지는 예를 들어 별의 흐름이나 은하의 움직임에서와 같이 천문학자에 의해 간접적으로 결정될 수 있다.

거의 매핑되지 않은 구조 근처

펜실베이니아 주립대학교의 공동 저자 정동희는 "역설적으로 우리 동네보다 멀리 있는 암흑 물질의 분포를 지도화하는 것이 더 쉽다"고 설명했다. “먼 과거에는 우주가 덜 복잡했기 때문이다”고 설명했다. 따라서 암흑 물질 분포에 대한 대부분의 이전 매핑은 수십억 광년 떨어진 구조물의 관찰 또는 시뮬레이션을 기반으로 한다.

그러나 우리 은하수와 지역 그룹 근처에 암흑 물질이 어떻게 분포되어 있는지는 거의 알려지지 않았다. 그 이유는 한편으로는 주변 구조물의 일부가 은하수로 덮여있는 반면, 은하의 움직임은 암흑 물질 이외의 요인에 의해 영향을 받는다고 정 교수와 동료들이 설명했다.

가까운 우주와 같은 몇 개의 은하만 볼 수 있는 경우 이러한 파괴 요인을 계산하기가 더 어렵다.

인공 지능의 도움

이 딜레마를 해결하기 위해 정동희와 서울대학교 제1저자 홍성욱 팀은 새로운 접근 방식을 사용했다. 그들은 매핑에 인공 지능을 사용했다.

첫째, 그들은 은하, 성간 물질 및 암흑 물질의 특징과 분포를 매핑하는 일련의 시뮬레이션에서 이 적응 프로그램을 훈련했다. 연구자들은 은하수와 그 주변과 유사한 많은 은하를 포함하는 데이터 세트에 집중했다.

이 훈련 데이터를 사용하여 인공 신경망은 은하의 거리, 광도 및 적절한 이동이 주변 환경의 암흑 물질의 밀도 및 존재와 어떻게 관련되는지를 학습했다.

"이제 시스템은 학습한 내용을 바탕으로 새로운 데이터의 세부 구조를 인식하고 일부 격차를 좁힐 수 있다."

실제 매핑을 위해 AI는 은하수를 중심으로 6천 5백만 광년 반경 내에 있는 1만7647 개의 은하에 대한 코스믹플로(Cosmicflow) 3 은하 카탈로그에서 데이터를 수신했다. 이 정보로부터 시스템은 우리 지역의 암흑 물질의 분포와 밀도를 결정했다.

"어두운" 필라멘트를 보세요.

AI를 사용하여 만든 지도는 이제 처음으로 우리 지역 우주에서 암흑 물질이 어떻게 분포되어 있는지 보여준다. “우리가 발견한 가장 눈에 띄는 특징은 로컬 우주 네트워크의 필라멘트 구조다”고 연구원들은 말한다. 지도는 암흑 물질이 네트워크와 같은 구조로 우리 주변에 분포되어 있음을 명확하게 보여준다. 따라서 그들의 지역 분포는 먼 초기 우주에서도 관찰할 수 있는 것과 유사하다.

“이런 지역 우주 네트워크 지도가 있으면 우주 연구의 새로운 장이 열릴 것이다. 이제 우리는 암흑 물질의 지역(local) 분포가 특정 방사선 방출과 같은 다른 천문학적 데이터와 어떻게 관련되어 있는지 연구할 수 있기 때문이다.”

이것은 차례로 암흑 물질의 신비한 본질에 대한 정보를 제공할 수 있다.

한 가설에 따르면 암흑 물질 입자는 X선이나 감마선을 방출하여 서로를 소멸시킬 수 있다. 이것이 사실이라면 이 방사능은 암흑 물질 밀도가 높은 영역에서 그에 따라 더 높아야 한다. 이제 새로운 매핑을 통해 이 비교가 가능하다.

|

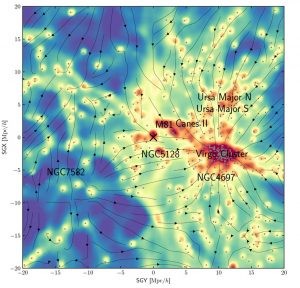

| ▲ 이 지도는 로컬 우주의 이미 알려진 일부 대형 구조물(빨간색)을 보여준다. © Hong et. al./ Astrophysical Journal |

환경의 미묘한 역학

새로운 지도는 또한 지역 우주에 있는 많은 가시적 물체의 역학과 중력 연결에 대한 통찰력도 갖게 한다. 예를 들어, 우리 은하수가 있는 가장자리에 상대적으로 빈 공간인 지역 공허 (Local Void)와 같은 잘 알려진 대형 구조물을 많이 보여준다.

"속도 데이터는 물질이 지역 공극에서 가까운 필라멘트 구조와 은하단으로 이동하는 방법을 보여준다"고 연구원들은 설명한다.

지역의 묘한 네트워크의 큰 필라멘트 중 일부도 새지도에서 볼 수 있다. 여기에는 2015 년에 발견 된 지역 그룹과 처녀 자리 초 은하단 사이의 암흑 물질로 만들어진 다리와 여러 은하단을 연결하는 필라멘트 인 Fornax Wall이 포함된다. 천문학자에 따르면 이것은 새로운 3D지도가 눈에 보이는 물질과 보이지 않는 물질의 상호 작용과 역학을 잘 포착하고 있음을 증명한다.

인식할 수 없는 구조

흥미로운 것은 매핑이 이전에 발견되지 않은 새로운 구조를 보여준다.

여기에는 인접한 은하를 연결하는 여러 개의 작은 암흑 물질 다리가 포함된다. "새로운 지도의 도움으로 우리는 이제 이러한 필라멘트 구조가 어디에 있는지 알고 있으므로 은하 사이에 숨겨진 이 다리를 직접 조사할 수 있다.“

또한 최근에 발견된 난쟁이 은하, 구상 성단, 은하수 부근의 별류를 지역 수준으로 수정한 것도 새로운 것이다. 이것은 지름이 약 2천만 광년인 판 모양의 영역을 덮고 있으며, 은하수와 안드로메다은하는 12개의 큰 은하로 둘러싸여 있다.

이러한 구조와 이상에 대한 지식은 이제 우리의 우주 환경이 오늘날의 모습이 된 방법에 대한 추가 정보를 제공 할 수 있다. "암흑 물질이 우주의 역학을 지배하기 때문에 우리의 운명도 결정된다." 현재 분포의 법칙을 안다면 가상으로 시간을 되돌리고 우주 이웃의 역사를 헤아릴 수 있다.

(Astrophysical Journal, 2021; doi : 10.3847/1538-4357/abf040)

출처 : Pennsylvania State University

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+