3'10" 읽기

* 알칼리 토금속 마그네슘을 기본 산화 단계 0으로 만드는 데 성공

* 일종의 "유령 원자"(전자 쌍을 마그네슘에 더 가깝게 끌어 당기는 증가된 인력 영역)가 나트륨과 마그네슘 사이에 생성

* 새로운 환원제가 만들어졌다

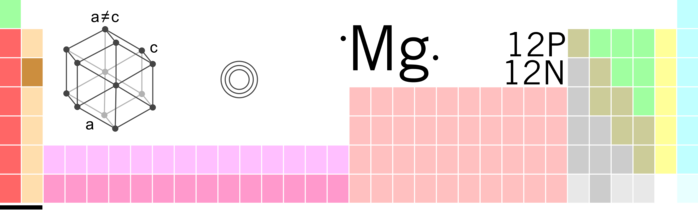

마그네슘(Mg)은 전기 음성도가 낮은 금속이다.

화학 반응 중에 전자를 거의 끌어당기지 않고 외부 전자를 모두 쉽게 잃는다. 다른 원소와 관련해 양전하를 띤 Mg2+ 양이온으로만 발생한다. 마그네슘은 특정 유기 분자와 결합해 산화 상태 1과만 복잡한 결합을 형성할 수 있다.

그러나 다른 금속과 달리 마그네슘을 0 산화 상태로 만드는 것은 불가능했다.

즉, 원자가 이온 전하가 없고 원소인 화합물이다.

특이한 내부 작용을 가진 복잡한 분자

이것은 독일 에어랑엔-뉘른베르그(Erlangen-Nuremberg) 대학의 스외르드 하르더(Sjoerd Harder)가 이끄는 팀이 거의 우연히 성공한 것이다. 연구진은 실제로 1가 마그네슘 라디칼을 생성하기 위해 마그네슘-마그네슘 결합을 끊으려고 했다. 이 합성에는 나트륨 금속이 사용되었다. 실험 설정은 나트륨이 마그네슘에 전자를 제공해야 한다고 규정했다.

화학자들이 마그네슘과 나트륨이 3개의 탄화수소 고리로 구성된 큰 유기 분자 BDI와 반응하도록 허용했을 때 어두운 적갈색 결정이 형성됐다. 자세히 분석한 결과 이 새로 형성된 복합체의 두 금속이 예상과 다르게 반응하는 것으로 나타났다.

중앙에는 두 개의 나트륨 원자가 있었는데, 각각은 이전에 두 배의 양의 마그네슘 원자에 전자를 제공했다.

산화 단계가 0인 마그네슘

이로 인해 이전에는 관찰되지 않은 Mg(0) 착체(complex, 錯物)가 생성됐다.

이 화합물은 중심 마그네슘 원자가 산화 상태가 0이므로 원칙적으로 원소 금속으로 존재한다. 연구원들이 설명했듯이 이 복합체의 마그네슘 중심은 고유한 마그네슘-나트륨 결합으로 인해 공식적인 음전하를 전달하기도 한다.

Harder와 그의 팀이 발견한 것처럼 일종의 "유령 원자"(전자 쌍을 마그네슘에 더 가깝게 끌어 당기는 증가된 인력 영역)가 나트륨과 마그네슘 사이에 생성된다.

이것은 정상적인 Mg2+ 화합물과 완전히 다르게 반응한다. 정상적인 Mg2+ 양이온은 전자를 받아들일 수 있지만, 전자가 풍부한 Mg(0)는 전자를 기부하여 음으로 하전된 음이온처럼 반응한다.

새로운 환원제

이것은 화학자들이 새로운 복합체를 톨루엔이나 벤젠과 같은 유기 용매와 접촉시키는 추가 실험으로 확인됐다. 이 복합체는 강한 환원제처럼 반응하여 약간 가열하면 전자를 방출한다.

이로 인해 자리를 옮겨 재배치돼 또 다른 새로운 유형의 복합체가 생겼다. 그 중심에는 이제 세 개의 마그네슘 원자가 사슬에 진주처럼 늘어서 있다.

이 3핵 마그네슘 클러스터는 원자 Mg(0)처럼 반응하며 가장 작은 마그네슘 금속 조각으로 간주 될 수 있다. 이 새로운 종류의 마그네슘 복합체는 화학자들이 설명하는 것처럼 마그네슘 화학을 뒤집어 놓았다. 동시에, 복합체의 매우 강력한 감소 효과는 완전히 새로운 적용 가능성을 열어 놓는다.

(Nature, 2021; doi : 10.1038 / s41586-021-03401-w)

출처 : Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg

* 알칼리 토금속 마그네슘을 기본 산화 단계 0으로 만드는 데 성공

* 일종의 "유령 원자"(전자 쌍을 마그네슘에 더 가깝게 끌어 당기는 증가된 인력 영역)가 나트륨과 마그네슘 사이에 생성

* 새로운 환원제가 만들어졌다

마그네슘 : 기존 화학이론이 뒤집혀

화학자들이 처음으로 산화가 없는 상태에서 마그네슘과 복합 분자를 만들었다.

"불가능한" 산화 단계 :

처음으로 화학자들이 알칼리 토금속 마그네슘을 기본 산화 단계 0으로 만드는 데 성공했다.

화합물에서 평소보다 두 배 양전하를 띠는 대신 새로 생성된 복합 화합물의 원소는 공식적인 전하가 없다. 이 분자의 중심에 있는 3개의 마그네슘 원자는 말하자면, 금속 마그네슘의 가장 작은 조각이다. 연구자들이 전문 저널 "Nature"에 보고한 내용이다.

|

| ▲ 백색 백운석과 황색 마그네사이트.. 마그네슘은 지각에서 가장 흔한 10가지 원소 중 하나다. 그것은 식물의 잎 녹색뿐만 아니라 수많은 미네랄에서 생성된다. Author : Didier Descouens |

마그네슘(Mg)은 전기 음성도가 낮은 금속이다.

화학 반응 중에 전자를 거의 끌어당기지 않고 외부 전자를 모두 쉽게 잃는다. 다른 원소와 관련해 양전하를 띤 Mg2+ 양이온으로만 발생한다. 마그네슘은 특정 유기 분자와 결합해 산화 상태 1과만 복잡한 결합을 형성할 수 있다.

그러나 다른 금속과 달리 마그네슘을 0 산화 상태로 만드는 것은 불가능했다.

즉, 원자가 이온 전하가 없고 원소인 화합물이다.

특이한 내부 작용을 가진 복잡한 분자

이것은 독일 에어랑엔-뉘른베르그(Erlangen-Nuremberg) 대학의 스외르드 하르더(Sjoerd Harder)가 이끄는 팀이 거의 우연히 성공한 것이다. 연구진은 실제로 1가 마그네슘 라디칼을 생성하기 위해 마그네슘-마그네슘 결합을 끊으려고 했다. 이 합성에는 나트륨 금속이 사용되었다. 실험 설정은 나트륨이 마그네슘에 전자를 제공해야 한다고 규정했다.

화학자들이 마그네슘과 나트륨이 3개의 탄화수소 고리로 구성된 큰 유기 분자 BDI와 반응하도록 허용했을 때 어두운 적갈색 결정이 형성됐다. 자세히 분석한 결과 이 새로 형성된 복합체의 두 금속이 예상과 다르게 반응하는 것으로 나타났다.

중앙에는 두 개의 나트륨 원자가 있었는데, 각각은 이전에 두 배의 양의 마그네슘 원자에 전자를 제공했다.

|

| ▲ 알칼리 토금속 마그네슘은 일반적으로 화학 반응 중에 두 개의 외부 전자를 방출한다. |

산화 단계가 0인 마그네슘

이로 인해 이전에는 관찰되지 않은 Mg(0) 착체(complex, 錯物)가 생성됐다.

이 화합물은 중심 마그네슘 원자가 산화 상태가 0이므로 원칙적으로 원소 금속으로 존재한다. 연구원들이 설명했듯이 이 복합체의 마그네슘 중심은 고유한 마그네슘-나트륨 결합으로 인해 공식적인 음전하를 전달하기도 한다.

Harder와 그의 팀이 발견한 것처럼 일종의 "유령 원자"(전자 쌍을 마그네슘에 더 가깝게 끌어 당기는 증가된 인력 영역)가 나트륨과 마그네슘 사이에 생성된다.

이것은 정상적인 Mg2+ 화합물과 완전히 다르게 반응한다. 정상적인 Mg2+ 양이온은 전자를 받아들일 수 있지만, 전자가 풍부한 Mg(0)는 전자를 기부하여 음으로 하전된 음이온처럼 반응한다.

새로운 환원제

이것은 화학자들이 새로운 복합체를 톨루엔이나 벤젠과 같은 유기 용매와 접촉시키는 추가 실험으로 확인됐다. 이 복합체는 강한 환원제처럼 반응하여 약간 가열하면 전자를 방출한다.

이로 인해 자리를 옮겨 재배치돼 또 다른 새로운 유형의 복합체가 생겼다. 그 중심에는 이제 세 개의 마그네슘 원자가 사슬에 진주처럼 늘어서 있다.

이 3핵 마그네슘 클러스터는 원자 Mg(0)처럼 반응하며 가장 작은 마그네슘 금속 조각으로 간주 될 수 있다. 이 새로운 종류의 마그네슘 복합체는 화학자들이 설명하는 것처럼 마그네슘 화학을 뒤집어 놓았다. 동시에, 복합체의 매우 강력한 감소 효과는 완전히 새로운 적용 가능성을 열어 놓는다.

(Nature, 2021; doi : 10.1038 / s41586-021-03401-w)

출처 : Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+