- 오늘날까지 무엇이 유성생식을 그렇게 성공적으로 만들었는지 정답이 없다.

- 성별이 항상 자손의 다양성을 증가시키는 것도 다양성이 자동으로 유리한 것 아니다.

- 가장 많이 희생되는 것은 중형 어류

- 다양한 변종 개발을 위해 성이 발달했다는 가정은 특정 한계에서만 타당

재결합은 비책

유핵 생명체의 압도적 다수가 성을 통해 번식하는 이유는 무엇일까? 장점은 어디에 있을까? 오늘날까지 무엇이 유성생식을 그렇게 성공적으로 만들었는지에 대한 합의가 없다. 가설은 충분할 정도로 많다.

|

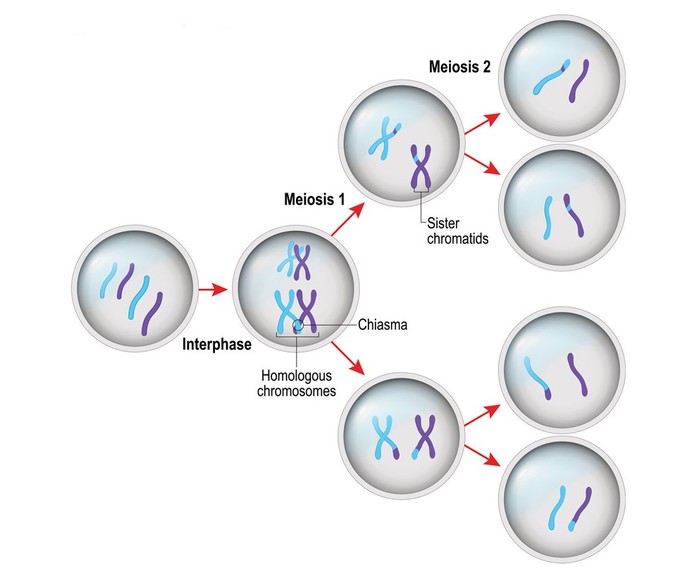

| ▲ 감수분열 및 후속 수정은 유전자의 재조합을 초래한다. © ttsz/ 게티 이미지 |

모든 교과서에 나와 있는 유성생식으로 번식하는 이유에 대한 가장 오래된 가설은 독일 생물학자 아우구스트 바이스만(August Weissmann)으로 거슬러 올라간다. 19세기 말에 그는 유성생식이 개체군의 특성 변이 범위를 증가시킨다고 가정했다. 이것은 차례로 종이 진화하고 환경에 더 잘 적응할 수 있도록 했을 것이다.

감수분열 - 재조합의 기초

Weissmann의 가설은 부모 세대의 게놈이 자손에게 전달되는 메커니즘을 기반으로 한다.

정상적인 세포 분열(유사분열)은 무성생식이 두 개의 동일한 딸세포를 생성하거나 새싹을 생성하는 데 충분하지만, 유성생식은 세포 수준에서 훨씬 더 복잡한 물류를 필요로 한다. 자손이 수정 후 부모와 같은 수의 염색체를 갖게 된다면 먼저 게놈을 반으로 줄여야 하기 때문이다. 이것은 각 딸세포가 각 염색체 쌍에서 두 자매 염색체 중 하나만 받는 감수분열에서 발생한다.

감수분열의 복잡한 과정은 두 가지 방식으로 딸세포가 유전적으로 동일하지 않다는 것을 보장한다. 우선, 한 쌍의 자매 염색체는 하나는 어머니에게서, 다른 하나는 아버지에게서 오기 때문에 동일하지 않다. 딸세포가 종종 우연의 일치로 끝나는 표본. 반면에, 쌍이 분리되기 전에 염색체의 개별 가닥 사이에 게놈 섹션의 교환이 있다. 이 교차는 염색체 DNA 가닥의 모자이크와 같은 혼합을 보장한다.

큰 물고기, 작은 물고기

Weissmann의 가설에 따르면, 유성생식의 결정적인 이점을 구성하는 것은 게놈의 이러한 재조합이다. 특성이 새로운 방식으로 결합돼 자연 선택에서 유기체에 이점을 가져올 수 있다. 그러나 현재 알려진 바와 같이 후자가 항상 그런 것은 아니다. "한편으로 성별이 항상 자손의 다양성을 증가시키는 것은 아니며, 다른 한편으로 더 큰 다양성이 자동으로 유리한 것은 아니다"라고 브리티시 컬럼비아 대학교의 Sarah Otto가 설명했다.

|

| ▲ 개 품종의 경우, 다양한 크기와 모양의 발달로 이어진 것은 인간의 표적 교배뿐이었다. 야생 늑대는 이미 환경에 잘 적응했다. © PK phots / 게티 이미지 |

예를 들어, 어류 종의 큰 개체를 발생시키는 유전자 A가 있고 작은 표본을 발생시키는 두 번째 유전자가 있다고 가정한다. 이 종이 무성생식을 한다면 이 두 가지 크기의 몸만 있을 것이다. 그러나 유성생식은 유전자 유형이 Aa인 중간 크기의 형태를 생성한다. 원칙적으로 이것은 초기에 변동성을 증가시킨다.

변동성이 단점이 될 때

이제 자연 선택이 있다.

"이 예는 일반적인 요점을 보여준다. 부모 세대가 환경에 잘 적응할 때 성별과 유전적 재조합을 통한 유전자의 혼합은 적합성이 낮은 자손을 만드는 경향이 있다"고 Otto가 설명했다. 재조합은 선택에 의해 이미 최적화된 유전자 앙상블을 분해한다. 따라서 연구자들은 재조합 부하에 대해서도 안정적인 환경 조건에서 유성생식은 불리하다고 이야기한다.

변화하는 조건에서만 이점

그렇다면 바이스만은 틀렸을까? 좀 빠지는. 자연을 살펴보면 유성생식을 통한 재조합은 환경 조건이 자주 바뀔 때 무엇보다 이점을 발휘할 수 있음을 보여준다. 예를 들어, 많은 로티퍼는 충분한 음식과 최적의 물 조건을 찾을 수 있는 한 무성생식을 한다. 그러나 물이 마르거나 음식이 없으면 유성생식으로 전환한다.

상황은 종이 새로운 서식지를 열었을 때와 비슷하다.

아직 최적으로 적응하지 않았기 때문에 더 다양한 자손이 종의 생존 가능성을 높인다. 이것은 적어도 일부 자손이 새로운 조건에 필요한 특성을 가질 가능성을 증가시키기 때문이다.

"따라서 Weissmann은 다양한 변종을 개발하기 위해 성이 발달했다는 그의 가정이 절대적으로 옳았다"고 Otto는 말했다. 하지만 그의 가설은 매우 특정한 한계 내에서만 유효하다. 이것이 유성생식의 우세를 설명하기에 충분할까? (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+