- 유전자 돌연변이, 단백질 아미노산 서열과 접힘 과정을 바꿔 결함 있는 3차 구조 초래

- 노년기에 우리의 샤페론 기능이 떨어져 일부 신경퇴행성 질환 초래할 수 있다.

- 분자 메카니즘 아직 해독 안된 감염성 단백질 프리온이 비정상적 접힘을 전달

치명적인 접힘

잘못된 단백질 구조가 당신을 아프게 할 때

때때로 단백질은 접히는 과정에서 멈춘다. 그런 다음 더 벗어날 수 없는 잘못된 접힘이 발생한다. 이것은 세포와 우리 몸 전체에 매우 위험할 수 있다. 현재 많은 질병의 원인이 잘못 접힌 단백질에 있다.

|

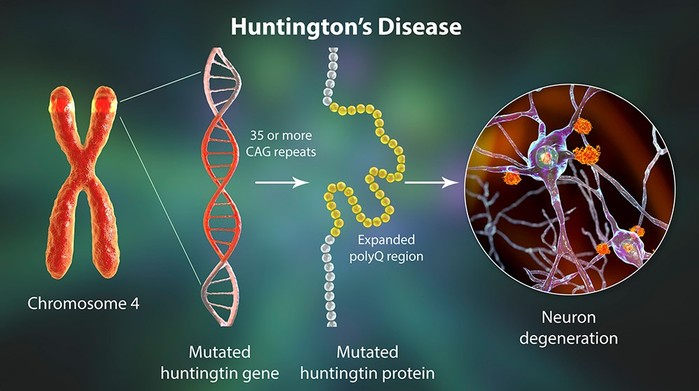

| ▲ HD 단백질이 잘못 접히면 뭉쳐서 뉴런에 플라크를 형성한다. © Dr. Microbe / Getty images |

접힘 오류의 원인 돌연변이

접힘과 에너지 최소화로 가는 과정에서 단백질은 아직 실제 최소 에너지 상태에 도달하지 않았지만 로컬 최소값에 갇힐 수 있다. 이 경우 단백질은 일반적으로 절반만 접혀 있다.

단백질이 접힘 과정의 중간에 들러붙어 제대로 접히지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있다.

예를 들어, 유전자 돌연변이는 단백질의 아미노산 서열과 접힘 과정을 변경해 건강한 단백질과 다른 결함 있는 3차 구조를 초래할 수 있다.

때때로 그러한 분리된 돌연변이의 극단적인 효과는 겸상 적혈구 빈혈의 예에 의해 입증된다. 적혈구의 주요 단백질인 헤모글로빈에 있는 단일 아미노산의 치환으로 인해 적혈구의 공간적 구조가 너무 많이 변화되어 적혈구가 정상적인 원형에서 초승달 모양으로 변형된다.

돌연변이 없는 접기 오류

샤페론을 이용한 매우 복잡한 품질 관리에도 불구하고 돌연변이가 아닌 잘못 접힌 단백질도 계속해서 발생한다. 여러 도메인을 가진 복잡한 단백질이 특히 영향을 받는다. 이것의 예는 안구 세포의 고농축 단백질 용액이 불균형해지는 안구 질환 백내장이다. 현재 병리학적으로 높은 농도로 존재하는 단백질은 상호작용하고 함께 뭉친다.

뮌헨 근처 막스 플랑크 생화학 연구소의 울리히 하틀(Ulrich Hartl)은 샤페론이 충분한 세포 농도로 존재하는 경우에만 병적 폴딩을 예방할 수 있다고 생각한다. 특히 노년기에 우리의 샤페론은 기능이 떨어진다고 하는데, 이는 왜 일부 신경퇴행성 질환은 노년기에만 나타나는지를 설명할 수 있다.

덩어리가 어떻게 당신을 아프게 할 수 있을까?

단백질이 잘못 접히면 단백질이 더 제대로 분해되지 않고 서로 달라붙게 될 수 있다.

그 이유 중 하나는 아미노산의 소수성 측쇄가 단백질 내부에 깔끔하게 저장되어 있지 않고 바깥쪽으로 돌출되어 있기 때문이다. 결과적으로, 그들은 단백질의 고착 또는 덩어리를 촉진한다. 이러한 응집체는 올리고머, 무질서한 응집체 또는 아밀로이드 원섬유의 형태를 취할 수 있다. 특히 후자는 세포에 특히 유독하다.

그러나 정확히 무엇이 우리 세포에 응집체를 그토록 위험하게 만드는가?

응집된 단백질은 세포에서 생물학적 작업을 더 수행할 수 없으므로 세포 과정을 방해한다. 무엇보다도 이러한 응집체는 세포에 침착될 수 있다. 이러한 덩어리 단백질 침착물은 플라크(plaque)라고도 하며 알츠하이머병, 파킨슨병 또는 헌팅턴병과 같은 신경퇴행성 질환의 주요 원인이다.

예를 들어, 알츠하이머 치매에서는 단백질 베타-아밀로이드의 플라크와 단백질 타우의 섬유소가 뇌세포 사이에 침착된다. 두 응집체 침전물은 모두 뇌의 신경 세포 사이의 통신을 방해하고 궁극적으로 신경 세포의 죽음을 초래한다.

프리온(Prion) - 감염성 단백질

잘못 접힌 병원성 단백질의 또 다른 예는 감염성 단백질이라고 하는 프리온이다. 처음에는 모순되게 들린다. 왜냐하면 바이러스와 같이 감염되기 위해서는 전달될 수 있는 유전 물질이 필요하기 때문이다. 그러나 프리온은 단백질이며 DNA도 RNA도 없다. 대신, 그들은 비정상적인 접힘을 주변 단백질에 전달하여 잘못 접히는 원인이 된다. 이 "감염"의 분자 메커니즘은 아직 이해되지 않았다.

잘못 접힌 프리온은 인간과 동물의 뇌에서 증식해 플라크 형태로 신경 세포에 침착된다.

뇌세포가 대량으로 죽고 뇌 조직은 말 그대로 스펀지처럼 다공성이 된다. 이것이 프리온병 크로이츠펠트-야콥병(CJD)이 전염성 해면상뇌증(spongy form encephalopathy)으로 알려진 이유다. 4-5세의 소에게 나타나는 것이 소해면상뇌증(광우병)이다.

현재 이 질병에 대한 치료법은 없으며 프리온이 동물에서 인간으로 전염될 수 있기 때문에 매우 위험하다. 예를 들면 영국에서 광우병이 유행했는데, 이는 프리온에 감염된 쇠고기를 먹었을 때 인간에게도 영향을 미쳤다. (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+