3'30" 읽기

- 우리 조상, 강력한 그립력과 등반 꼬리 덕분에 나무에서 포식자로부터 보호 받아

- 고래는 수중 생활 방식에도 불구하고 여전히 육상 조상의 골반 띠의 초기 유물 지녀

- 퇴행적 진화는 특성이 기능을 잃고 소위 안정화 선택의 대상이 아닐 때 발생

- 격세유전은 먼 조상의 특성이 고립된 개인에게 다시 나타나는 발달의 "후퇴"유전

우리의 조상은 성가신 사랑니에서 출생 후 움켜쥐는 반사에 이르기까지 수많은 가보를 남겼다. 과거의 흔적이 왜 아직도 거기에 있을까? 맹장염 등은 현대 사회에서 정말로 우리에게 문제를 일으키고 있을까, 아니면 수천 년 동안 스스로를 재창조하기까지 했을까? 우리가 사는 방식은 현재 우리가 필수적이라고 생각하는 신체 부위가 시간이 지나면서 위축된다는 것을 의미하는가? 인류의 선사 시대의 유산과 미래로 여행을 가보자!

우리 조상들에게 다리 역할을 하는 흔적기관(rudiment)

우리의 조상은 우리와 완전히 다른 세계에서 살았다. 위험, 자연의 힘, 포식자로 가득 찬 세계. 그들의 몸은 이러한 고난을 성공적으로 견디도록 적응되었다. 초기 영장류와 유사한 조상은 강력한 그립력과 등반 꼬리 덕분에 나무에서 포식자로부터 보호를 받았다. 두꺼운 모피는 그들을 따뜻하게 유지했다. 진화가 현대 인간으로 진행됨에 따라 그러한 특성은 덜 유용하고 후퇴했지만 종종 완전히 그렇지는 않았다.

나무에서 도시의 정글로

퇴행적 진화

흔적기관은 퇴행적 진화의 증거다. 생활 공간에 최적으로 적응하기 위해 진화적 혁신이 항상 최선의 방법은 아니다. 때로는 이미 발달된 형질의 퇴행이 종의 적합도를 증가시키기도 한다.이 "역진화"는 예를 들어 숙주에 의존해 사는 것을 전문으로 하기 위해 자신의 신체 부위를 퇴행시킨 기생충에서 관찰될 수 있다. 이가 날개가 없거나 촌충에 내장이 없는 것도 예다.

퇴행적 진화는 뱀의 팔다리와 육상 척추동물의 아가미가 퇴행하는 메커니즘이기도 하다. 퇴행적 진화는 특성이 기능을 잃고 더 이상 소위 안정화 선택의 대상이 아닐 때 발생한다. 안정화 선택은 평균 선택이다. 예를 들어 날개가 너무 크거나 너무 작은 새는 비행에 문제가 있으므로 중형 날개가 장기적으로 확립된다. 그러나 환경 조건으로 인해 날개가 비행 기능을 상실해야 하는 경우 에뮤의 경우처럼 날개의 크기가 더 이상 중요하지 않으며 안정화 선택이 더 이상 적용되지 않는다.

대신, 영향을 받은 기관이 위축되고 퇴행하기 시작한다. 배경은 배아가 자궁에서 나중에 거의 사용되지 않는 신체 부위를 발달시킬 때 많은 에너지가 소모된다. 장기적으로는 신체 일부가 퇴화한 상태로 태어난 사람들이 우세할 것이다. 언젠가는 원래 날 수 있었던 새가 백혈구로 발달합니다. 또는 영장류를 직립 인간으로 등반합니다. 현대 종의 기초를 연구함으로써 우리는 이러한 진화 과정을 추적하고 과거를 엿볼 수 있다.

흔적

그러나 그러한 기본적인 구조를 식별하는 것이 항상 쉬운 것은 아니다. 연구자들은 관련 종과의 비교를 찾고 영향을 받는 장기를 사용하는 방법을 보고 있다. 대부분 새는 날개를 사용하여 날기 때문에 비행은 날개의 주요 기능이다. 타조나 에뮤의 경우와 같이 개별 종의 날개가 이 기본 기능에서 벗어나면 흔적기관으로 간주 된다. 흔적기관으로 분류되는 것은 기관이 적어도 두 개의 밀접하게 관련된 종에 비해 원래 기능을 상실한 것으로 보일 때 발생한다.

이 분류는 도전 과제를 제시한다. 원래 기능이 정확히 무엇인지 항상 명확하지 않다. 특히 유일하게 친척이 화석으로만 전해지고 있는 종의 경우, 해당 기관이 한때 어떤 용도로 사용되었는지는 단정적으로 말할 수 없다. 과학자들은 때때로 실험이나 (디지털) 모델링을 통해 이 장애물을 우회할 수 있다.

모두 또는 소수?

또한, 그러한 흔적 형질을 식별하기 위해서는 흔적이 개체 수준이 아니라 종 수준에서만 독점적이라는 점에 유의하는 것이 중요하다. 그래서 인간에게는 과거의 흔적으로 미저골이 남아 있는 것이 일반적이다. 이것이 개인에게 극히 드물게 다시 나타난다면, 그것은 흔적기관이라고 하지 않고 격세유전(atavism)이라고 부를 것이다.

Atavism은 먼 조상의 특성이 고립된 개인에게 다시 나타나는 발달의 "후퇴"유형이다. 예를 들어, 아이들이 작은 무척추동물 꼬리나 털 같은 체모를 가지고 태어나는 경우가 있다. Atavisms는 무엇보다도 배아 발달의 돌연변이 또는 장애에 의해 유발된다. (계속)

- 우리 조상, 강력한 그립력과 등반 꼬리 덕분에 나무에서 포식자로부터 보호 받아

- 고래는 수중 생활 방식에도 불구하고 여전히 육상 조상의 골반 띠의 초기 유물 지녀

- 퇴행적 진화는 특성이 기능을 잃고 소위 안정화 선택의 대상이 아닐 때 발생

- 격세유전은 먼 조상의 특성이 고립된 개인에게 다시 나타나는 발달의 "후퇴"유전

인간의 기본 유산 ‘퇴행적 진화’

진화에서 한 걸음 뒤로 물러나는 것이 한 걸음 앞으로 나아가는 것일 수 있다. 그렇게 함으로써 더 이상 필요하지 않은 기관과 행동 패턴은 퇴보하거나 완전히 사라진다. 우리 인간은 또한 꼬리뼈 등과 같은 형태로 과거의 잔재를 지니고 있다. 우리 안에 잠들어 있는 조상의 유물과 후손에게 물려줄 유물은 무엇일까?

|

| ▲ 우리는 여전히 초기 조상들의 수많은 가보를 우리 안에 지니고 있다. © Kagenmi / 게티 이미지 |

우리의 조상은 성가신 사랑니에서 출생 후 움켜쥐는 반사에 이르기까지 수많은 가보를 남겼다. 과거의 흔적이 왜 아직도 거기에 있을까? 맹장염 등은 현대 사회에서 정말로 우리에게 문제를 일으키고 있을까, 아니면 수천 년 동안 스스로를 재창조하기까지 했을까? 우리가 사는 방식은 현재 우리가 필수적이라고 생각하는 신체 부위가 시간이 지나면서 위축된다는 것을 의미하는가? 인류의 선사 시대의 유산과 미래로 여행을 가보자!

우리 조상들에게 다리 역할을 하는 흔적기관(rudiment)

우리의 조상은 우리와 완전히 다른 세계에서 살았다. 위험, 자연의 힘, 포식자로 가득 찬 세계. 그들의 몸은 이러한 고난을 성공적으로 견디도록 적응되었다. 초기 영장류와 유사한 조상은 강력한 그립력과 등반 꼬리 덕분에 나무에서 포식자로부터 보호를 받았다. 두꺼운 모피는 그들을 따뜻하게 유지했다. 진화가 현대 인간으로 진행됨에 따라 그러한 특성은 덜 유용하고 후퇴했지만 종종 완전히 그렇지는 않았다.

나무에서 도시의 정글로

우리는 여전히 먼 조상의 가시적인 부분을 가지고 있다. 털은 체모가 되었고 꼬리는 미저골이 되었다. 발달의 역사에서 이러한 잔여물을 흔적기관이라고 한다. 그들은 많은 생물에서 대량으로 발견된다. 흔적기관은 시간이 지남에 따라 원래 목적을 잃어버린 구조다. 일반적으로 그 결과 동굴 물고기의 눈처럼 맹목이 되거나 키위나 에뮤의 날개처럼 극도로 작아진다.

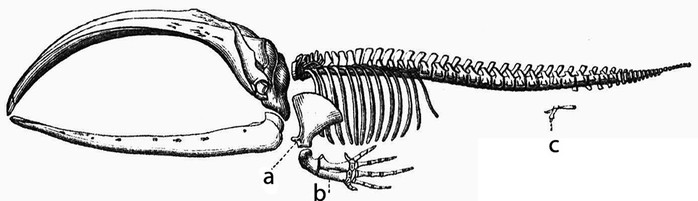

그러나 흔적기관이 완전히 기능이 없을 필요는 없다. 그들은 새로운 임무를 맡을 수 있으며, 그로 인해 소지자에게 유용하다. 예를 들어, 고래는 수중 생활 방식에도 불구하고 여전히 육상 조상의 골반 띠의 초기 유적을 가지고 있다. 골반 띠는 걸을 때 더 이상 고래동물을 지지하지 않고 대신 근육에 부착된 중요한 앵커 포인트 역할을 한다.

|

| ▲ 고래는 여전히 여기 "C"에 표시된 골반 띠가 남아 있다. © historisch: Meyers Conversion Lexicon 1888 |

퇴행적 진화

흔적기관은 퇴행적 진화의 증거다. 생활 공간에 최적으로 적응하기 위해 진화적 혁신이 항상 최선의 방법은 아니다. 때로는 이미 발달된 형질의 퇴행이 종의 적합도를 증가시키기도 한다.이 "역진화"는 예를 들어 숙주에 의존해 사는 것을 전문으로 하기 위해 자신의 신체 부위를 퇴행시킨 기생충에서 관찰될 수 있다. 이가 날개가 없거나 촌충에 내장이 없는 것도 예다.

퇴행적 진화는 뱀의 팔다리와 육상 척추동물의 아가미가 퇴행하는 메커니즘이기도 하다. 퇴행적 진화는 특성이 기능을 잃고 더 이상 소위 안정화 선택의 대상이 아닐 때 발생한다. 안정화 선택은 평균 선택이다. 예를 들어 날개가 너무 크거나 너무 작은 새는 비행에 문제가 있으므로 중형 날개가 장기적으로 확립된다. 그러나 환경 조건으로 인해 날개가 비행 기능을 상실해야 하는 경우 에뮤의 경우처럼 날개의 크기가 더 이상 중요하지 않으며 안정화 선택이 더 이상 적용되지 않는다.

|

| ▲ 에뮤의 날개는 퇴행 진화 과정에서 위축되었다. © JJ Harrison / CC-by-sa 4.0 |

대신, 영향을 받은 기관이 위축되고 퇴행하기 시작한다. 배경은 배아가 자궁에서 나중에 거의 사용되지 않는 신체 부위를 발달시킬 때 많은 에너지가 소모된다. 장기적으로는 신체 일부가 퇴화한 상태로 태어난 사람들이 우세할 것이다. 언젠가는 원래 날 수 있었던 새가 백혈구로 발달합니다. 또는 영장류를 직립 인간으로 등반합니다. 현대 종의 기초를 연구함으로써 우리는 이러한 진화 과정을 추적하고 과거를 엿볼 수 있다.

흔적

그러나 그러한 기본적인 구조를 식별하는 것이 항상 쉬운 것은 아니다. 연구자들은 관련 종과의 비교를 찾고 영향을 받는 장기를 사용하는 방법을 보고 있다. 대부분 새는 날개를 사용하여 날기 때문에 비행은 날개의 주요 기능이다. 타조나 에뮤의 경우와 같이 개별 종의 날개가 이 기본 기능에서 벗어나면 흔적기관으로 간주 된다. 흔적기관으로 분류되는 것은 기관이 적어도 두 개의 밀접하게 관련된 종에 비해 원래 기능을 상실한 것으로 보일 때 발생한다.

이 분류는 도전 과제를 제시한다. 원래 기능이 정확히 무엇인지 항상 명확하지 않다. 특히 유일하게 친척이 화석으로만 전해지고 있는 종의 경우, 해당 기관이 한때 어떤 용도로 사용되었는지는 단정적으로 말할 수 없다. 과학자들은 때때로 실험이나 (디지털) 모델링을 통해 이 장애물을 우회할 수 있다.

모두 또는 소수?

또한, 그러한 흔적 형질을 식별하기 위해서는 흔적이 개체 수준이 아니라 종 수준에서만 독점적이라는 점에 유의하는 것이 중요하다. 그래서 인간에게는 과거의 흔적으로 미저골이 남아 있는 것이 일반적이다. 이것이 개인에게 극히 드물게 다시 나타난다면, 그것은 흔적기관이라고 하지 않고 격세유전(atavism)이라고 부를 것이다.

Atavism은 먼 조상의 특성이 고립된 개인에게 다시 나타나는 발달의 "후퇴"유형이다. 예를 들어, 아이들이 작은 무척추동물 꼬리나 털 같은 체모를 가지고 태어나는 경우가 있다. Atavisms는 무엇보다도 배아 발달의 돌연변이 또는 장애에 의해 유발된다. (계속)

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+