투명한 조직으로 세포 수준까지 3D 매핑 가능, 인공 복제본 제작에 도움

뇌, 심장 또는 신장 :

인간 장기는 엄청나게 복잡하다. 의사들은 이러한 조직의 기본 구조와 기능을 알고 있다.

그러나 장기 구조를 세포 수준까지 보이게 하는 기술이 없어서 세밀한 부분 모두까지 구조를 해독하는 것은 항상 어려운 일이었다.

소위 ‘Tissue Clearing’라는 기술로 바뀔 것 같다.

이 프로세스의 도움으로 장기를 투명하게 만들어 복잡한 3D 이미지를 생성 할 수 있다.

지금까지 이것은 쥐의 조직에서만 가능했다. 이유는 시간이 지남에 따라 콜라겐과 같은 불용성 분자가 인간 장기 조직에 축적돼 뻣뻣해진다. 따라서 일반적인 세척제는 마우스 장기를 투명하게 만들 수 있지만 성인들의 조직에서는 수포로 돌아갔다.

뇌, 신장 등을 조사

뮌헨 헬름홀츠 센터(Helmholtz Zentrum München)의 샨 차오(Shan Zhao)와 그의 동료들은 불가능할 것처럼 보인 것을 성공시켰다. 그들이 온전히 인간 장기를 투명하게 만들었다.

"우리는 인간의 장기를 투명하게 만들 수 있는 화학 물질을 찾기 위해 완전히 새로운 길을 가고 처음부터 시작해야 했다."고 보고한다.

일련의 실험 후에 그들은 해결책을 찾았다. ‘CHAPS’라는 세제가 단단한 장기에 작은 구멍을 만들 수 있음을 발견했다. 이것은 다른 용액이 센티미터 깊이로 조직에 더 잘 침투하게 만들어 투명 구조로 변환시킨다. 이런 식으로 차오Zhao의 팀은 인간의 뇌와 신장에 대한 독특한 모습을 관리했다.

매핑을 위한 열쇠

투명한 장기를 자세히 조사 할 수 있도록 연구원들은 특히 큰 기록 용량과 자체 학습 알고리즘을 갖춘 새로운 레이저 스캐닝 현미경을 개발했다. 현미경은 인간의 장기 전체를 신장 크기까지 촬영할 수 있다. 그런 다음 이 알고리즘을 사용해 이미징된 수백만 개의 셀을 분석한다.

Zhao와 동료들은 ‘SHANEL(Small-micelle-mediated human organ efficient clearing and labeling)’이라는 이름으로 전체 방법을 요약했다. (작은 미셀 중재 인간 장기 효율적인 청소 및 라벨링). “SHANEL은 가까운 장래에 온전한 인간 장기를 매핑하는 핵심 기술이 될 수 있다. 이것은 우리의 뇌가 발전하는 것처럼 건강할 때와 병에 걸린 상태에서 장기가 어떻게 기능 하는지를 매우 빨리 이해할 수 있게 해줄 것”이라고 Zhao의 동료 알리 에어튀르크(Ali Ertürk)는 설명한다.

장기기증의 대안이 될 수 있을까?

과학자들에 따르면, 이것은 장기의 3D 프린팅에 대한 새로운 가능성을 불러일으킬 것이다.

인간 장기의 세포 입체지도는 미래에 인공적으로 생성된 조직의 본보기로 작용할 수 있기 때문이다. 이 목표를 달성하기 위해 팀은 이미 췌장, 심장 및 신장에서 시작하여 가장 중요한 인간 장기를 매핑하는 작업을 하고 있다.

언젠가 인간 장기의 자세한 복제가 성공하면 공여자 장기에 의존하는 환자에게 도움이 될 수 있다. Ertürk는 “수십만 명의 사람들을 위한 기중 장기가 엄청나게 부족 하다”고 강조했다. 연구진은 "3D 프린터의 조직은 인간 장기의 세포 구조에 대한 자세한 지식을 바탕으로 기능성 장기의 인공 생산에 더 중요한 단계를 밟고 있다"고 강조했다.

(2020 년 셀; doi : 10.1016 / j.cell.2020.01.030)

참고 : Helmholtz Zentrum München

인간의 장기를 투명하게 만든다.

투명한 조직으로 세포 수준까지 3D 매핑 가능

연구원들이 처음으로 인간 장기를 완전히 투명하게 만드는 데 성공했다.

그들의 작업 덕분에, 장기의 복잡한 조직구조를 세포 수준까지 볼 수 있고 분석할 수 있다. 이를 통해 장기를 정확하게 매핑할 수 있으며 머지않아 기능적인 인공 복제본을 만드는 데 도움이 될 수 있다.

|

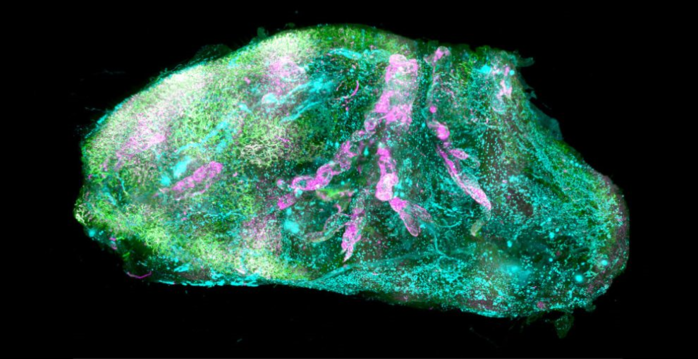

▲ 이 이미지는 투명해진 인간 신장의 세부 사항을 보여준다. © Helmholtz Zentrum München/ Ertürk Lab |

뇌, 심장 또는 신장 :

인간 장기는 엄청나게 복잡하다. 의사들은 이러한 조직의 기본 구조와 기능을 알고 있다.

그러나 장기 구조를 세포 수준까지 보이게 하는 기술이 없어서 세밀한 부분 모두까지 구조를 해독하는 것은 항상 어려운 일이었다.

소위 ‘Tissue Clearing’라는 기술로 바뀔 것 같다.

이 프로세스의 도움으로 장기를 투명하게 만들어 복잡한 3D 이미지를 생성 할 수 있다.

지금까지 이것은 쥐의 조직에서만 가능했다. 이유는 시간이 지남에 따라 콜라겐과 같은 불용성 분자가 인간 장기 조직에 축적돼 뻣뻣해진다. 따라서 일반적인 세척제는 마우스 장기를 투명하게 만들 수 있지만 성인들의 조직에서는 수포로 돌아갔다.

뇌, 신장 등을 조사

뮌헨 헬름홀츠 센터(Helmholtz Zentrum München)의 샨 차오(Shan Zhao)와 그의 동료들은 불가능할 것처럼 보인 것을 성공시켰다. 그들이 온전히 인간 장기를 투명하게 만들었다.

"우리는 인간의 장기를 투명하게 만들 수 있는 화학 물질을 찾기 위해 완전히 새로운 길을 가고 처음부터 시작해야 했다."고 보고한다.

일련의 실험 후에 그들은 해결책을 찾았다. ‘CHAPS’라는 세제가 단단한 장기에 작은 구멍을 만들 수 있음을 발견했다. 이것은 다른 용액이 센티미터 깊이로 조직에 더 잘 침투하게 만들어 투명 구조로 변환시킨다. 이런 식으로 차오Zhao의 팀은 인간의 뇌와 신장에 대한 독특한 모습을 관리했다.

매핑을 위한 열쇠

투명한 장기를 자세히 조사 할 수 있도록 연구원들은 특히 큰 기록 용량과 자체 학습 알고리즘을 갖춘 새로운 레이저 스캐닝 현미경을 개발했다. 현미경은 인간의 장기 전체를 신장 크기까지 촬영할 수 있다. 그런 다음 이 알고리즘을 사용해 이미징된 수백만 개의 셀을 분석한다.

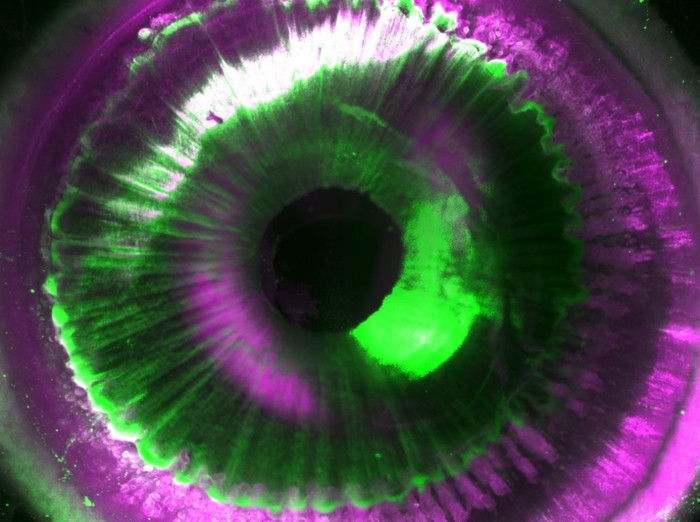

Zhao와 동료들은 ‘SHANEL(Small-micelle-mediated human organ efficient clearing and labeling)’이라는 이름으로 전체 방법을 요약했다. (작은 미셀 중재 인간 장기 효율적인 청소 및 라벨링). “SHANEL은 가까운 장래에 온전한 인간 장기를 매핑하는 핵심 기술이 될 수 있다. 이것은 우리의 뇌가 발전하는 것처럼 건강할 때와 병에 걸린 상태에서 장기가 어떻게 기능 하는지를 매우 빨리 이해할 수 있게 해줄 것”이라고 Zhao의 동료 알리 에어튀르크(Ali Ertürk)는 설명한다.

|

▲ 예를 들어, SHANEL은 손상되지 않은 사람 눈의 세포 구조에 대한 통찰력을 제공한다. © Helmholtz Zentrum München/ Ertürk Lab |

장기기증의 대안이 될 수 있을까?

과학자들에 따르면, 이것은 장기의 3D 프린팅에 대한 새로운 가능성을 불러일으킬 것이다.

인간 장기의 세포 입체지도는 미래에 인공적으로 생성된 조직의 본보기로 작용할 수 있기 때문이다. 이 목표를 달성하기 위해 팀은 이미 췌장, 심장 및 신장에서 시작하여 가장 중요한 인간 장기를 매핑하는 작업을 하고 있다.

언젠가 인간 장기의 자세한 복제가 성공하면 공여자 장기에 의존하는 환자에게 도움이 될 수 있다. Ertürk는 “수십만 명의 사람들을 위한 기중 장기가 엄청나게 부족 하다”고 강조했다. 연구진은 "3D 프린터의 조직은 인간 장기의 세포 구조에 대한 자세한 지식을 바탕으로 기능성 장기의 인공 생산에 더 중요한 단계를 밟고 있다"고 강조했다.

(2020 년 셀; doi : 10.1016 / j.cell.2020.01.030)

참고 : Helmholtz Zentrum München

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+