(읽기 2분 40초)

단세포 유기체는 아메바성 이질 병원체의 친척, 치은염 환자의 약 80%에서 발생한다.

기생충은 구강 점막을 파고 들어가 조직을 파괴한다.

왜 많은 잇몸 감염이 그렇게 지속적이고 제거하기 어려운지를 설명 할 수 있다.

우리의 구강은 무균상태와는 다르다. 세균이 매우 많다는 것은 분명하다.

우리의 혀, 잇몸, 점막 및 타액에 다양한 미생물이 존재하기 때문에. 키스만으로도 약 8천만 개의 박테리아가 전염될 수 있다. 우리 몸에 기생하는 대다수는 완전히 무해하지만 잇몸 감염을 일으키는 병원체도 포함돼 있다.

치주염 환자가 더 많은 영향을 받음

우리 입에는 다른 맛없는 거주자들도 있다. 잇몸 아메바(Entamoeba gingivalis) 종의 아메바 이다.

이 단세포 기생충은 아메바성 이질을 유발하는 아메바의 친척이다. 세계적으로 기생충으로 인한 사망의 가장 흔한 원인 중 하나로 악명 높다. 이 질병으로 기생충은 장 점막으로 들어가 심각한 설사를 일으키고 궁극적으로 조직을 파괴한다.

*엔트아메바 (척추 동물에 기생하는 원생동물의 총칭)

이처럼 식욕을 잃은 관계로 인해 베를린 채러티 의대(Charité-Universitätsmedizin Berlin)의 아르네 쉐퍼(Arne Schäfer)가 이끄는 연구팀은 최근에 기생충 잇몸 아메바(Entamoeba gingivalis)가 얼마나 자주 발생하는지 조사했다.

이 아메바는 특히 치은염 환자의 입에서 매우 흔하고 풍부하다는 것이 밝혀졌다.

연구원들은 치주염 검사를 받은 158명의 환자 중 80%와 건강한 관리 대상의 15%의 잇몸 주머니에서 Entamoeba gingivalis를 발견했다.

아메바성 이질 병원체처럼 파괴적

이 아메바는 잇몸에서 무엇을 할까?

세포 배양 실험을 통해 알 수 있듯이 이 단세포 유기체는 점막에 정착할 뿐만 아니라 잇몸 조직에도 침투한다. 잇몸 조직에서 아메바는 세포를 파괴하고 내용물을 흡수하며 죽인다. Schäfer는 “결과적으로 더 많은 박테리아가 들어가서 염증과 조직 파괴를 더 증가시킬 수 있다”고 설명한다. 이것은 시간이 지남에 따라 조직을 파괴한다.

구강 아메바는 아메바성 이질의 친척들과 유사하게 행동한다.

쉐퍼(Schäfer)는 “잇몸 아메바Entamoeba gingivalis는 잇몸의 조직 파괴에 적극적으로 기여하고 장점막으로 침입하는 동안 이질아메바(Entamoeba histolytica)처럼 인간 숙주의 방어 메커니즘을 활성화 시킨다”고 설명한다. 그는 “간단한 물방울 감염으로 전염될 수 있는 기생충은 심각한 구강 염증성 질환의 가능한 원인"이라고 말했다.

지독한 잇몸 감염에 대한 설명

구강 아메바의 이러한 파괴적인 효과는 많은 심각한 잇몸 감염이 왜 그렇게 지속적이고 치료하기 어려운지를 설명 할 수 있다. 우리가 박테리아와 싸우고 있을 때도, 아메바는 여전히 조직을 파괴 할 수 있다. 쉐퍼(Schäfer) 박사는 “지금까지 치주염 치료에서 이 기생충의 감염이나 성공적인 제거는 고려되지 않았다”고 설명한다.

설상가상으로, 엔트아메바(Entamoeba) 종은 종종 신체의 면역 세포와 항균성 펩타이드에 내성이 있다. 항생제도 종종 효과가 없다.

후속 연구에서 과학자들은 이제 구강 아메바의 표적 제어 및 제거가 재발하는 잇몸 감염에 대해 더 효과적인지 여부를 분명히 밝히려고 한다.

(Journal of Dental Research, 2020; doi: 10.1177/0022034520901738)

출처 : Charité-Universitätsmedizin Berlin

단세포 유기체는 아메바성 이질 병원체의 친척, 치은염 환자의 약 80%에서 발생한다.

기생충은 구강 점막을 파고 들어가 조직을 파괴한다.

왜 많은 잇몸 감염이 그렇게 지속적이고 제거하기 어려운지를 설명 할 수 있다.

구강 염증, 치은염의 원인은 우리 입에 살고 있는 잇몸 아메바

기생 단세포 유기체는 조직을 파괴하고 심각한 치은염의 원인이다.

연구에 따르면 기생 아메바가 많은 사람의 입안에 있다.

이 단세포 유기체는 아메바성 이질 병원체의 친척이며 치은염 환자의 약 80%에서 발생한다. 일부 건강한 사람들에서도 있다.

기생충은 구강 점막을 파고 들어가 조직을 파괴한다. 왜 많은 잇몸 감염이 그렇게 지속적이고 제거하기 어려운지를 설명 할 수 있다.

|

▲ 아메바성 이질의 병원체 친척이 우리 입에서 발견된다. 특히 잇몸 감염으로 고통받는 경우 80%에서 발견됐다. 사진:pixabay |

우리의 구강은 무균상태와는 다르다. 세균이 매우 많다는 것은 분명하다.

우리의 혀, 잇몸, 점막 및 타액에 다양한 미생물이 존재하기 때문에. 키스만으로도 약 8천만 개의 박테리아가 전염될 수 있다. 우리 몸에 기생하는 대다수는 완전히 무해하지만 잇몸 감염을 일으키는 병원체도 포함돼 있다.

치주염 환자가 더 많은 영향을 받음

우리 입에는 다른 맛없는 거주자들도 있다. 잇몸 아메바(Entamoeba gingivalis) 종의 아메바 이다.

이 단세포 기생충은 아메바성 이질을 유발하는 아메바의 친척이다. 세계적으로 기생충으로 인한 사망의 가장 흔한 원인 중 하나로 악명 높다. 이 질병으로 기생충은 장 점막으로 들어가 심각한 설사를 일으키고 궁극적으로 조직을 파괴한다.

*엔트아메바 (척추 동물에 기생하는 원생동물의 총칭)

이처럼 식욕을 잃은 관계로 인해 베를린 채러티 의대(Charité-Universitätsmedizin Berlin)의 아르네 쉐퍼(Arne Schäfer)가 이끄는 연구팀은 최근에 기생충 잇몸 아메바(Entamoeba gingivalis)가 얼마나 자주 발생하는지 조사했다.

이 아메바는 특히 치은염 환자의 입에서 매우 흔하고 풍부하다는 것이 밝혀졌다.

연구원들은 치주염 검사를 받은 158명의 환자 중 80%와 건강한 관리 대상의 15%의 잇몸 주머니에서 Entamoeba gingivalis를 발견했다.

|

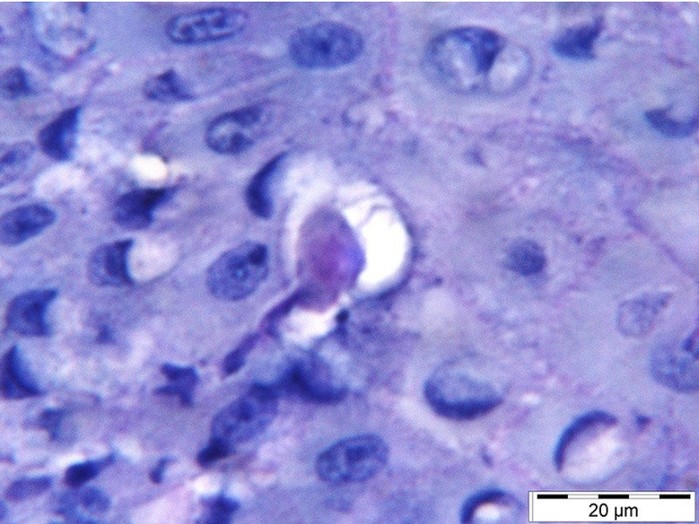

▲ 잇몸 조직에 기생하는 아메바 Entamoeba gingivalis. © Schäfer/ Charité |

아메바성 이질 병원체처럼 파괴적

이 아메바는 잇몸에서 무엇을 할까?

세포 배양 실험을 통해 알 수 있듯이 이 단세포 유기체는 점막에 정착할 뿐만 아니라 잇몸 조직에도 침투한다. 잇몸 조직에서 아메바는 세포를 파괴하고 내용물을 흡수하며 죽인다. Schäfer는 “결과적으로 더 많은 박테리아가 들어가서 염증과 조직 파괴를 더 증가시킬 수 있다”고 설명한다. 이것은 시간이 지남에 따라 조직을 파괴한다.

구강 아메바는 아메바성 이질의 친척들과 유사하게 행동한다.

쉐퍼(Schäfer)는 “잇몸 아메바Entamoeba gingivalis는 잇몸의 조직 파괴에 적극적으로 기여하고 장점막으로 침입하는 동안 이질아메바(Entamoeba histolytica)처럼 인간 숙주의 방어 메커니즘을 활성화 시킨다”고 설명한다. 그는 “간단한 물방울 감염으로 전염될 수 있는 기생충은 심각한 구강 염증성 질환의 가능한 원인"이라고 말했다.

지독한 잇몸 감염에 대한 설명

구강 아메바의 이러한 파괴적인 효과는 많은 심각한 잇몸 감염이 왜 그렇게 지속적이고 치료하기 어려운지를 설명 할 수 있다. 우리가 박테리아와 싸우고 있을 때도, 아메바는 여전히 조직을 파괴 할 수 있다. 쉐퍼(Schäfer) 박사는 “지금까지 치주염 치료에서 이 기생충의 감염이나 성공적인 제거는 고려되지 않았다”고 설명한다.

설상가상으로, 엔트아메바(Entamoeba) 종은 종종 신체의 면역 세포와 항균성 펩타이드에 내성이 있다. 항생제도 종종 효과가 없다.

후속 연구에서 과학자들은 이제 구강 아메바의 표적 제어 및 제거가 재발하는 잇몸 감염에 대해 더 효과적인지 여부를 분명히 밝히려고 한다.

(Journal of Dental Research, 2020; doi: 10.1177/0022034520901738)

출처 : Charité-Universitätsmedizin Berlin

[더사이언스플러스=문광주]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+