3'30"읽기

- 백악질에는 잘못된 단백질이 침착되어 미네랄의 성장을 방해

- 치아의 에나멜 생성 세포가 아니라 에나멜 자체에 있다.

- 세포를 비난했던 40년 동안의 치과 교리 수정 필요

소위 백악질 치아가 크게 증가했다.

어린이 5명 중 1명 갈색 변색과 치아 법랑질 손상으로 고통받고 있으며, 심지어 12세 어린이 3명 중 1명이 영향을 받는다. 치아 법랑질의 미네랄 저장이 방해받기 때문에 이 단단한 치아 보호층이 부드러운 상태를 유지한다. 동시에 치아 표면은 거칠고 잘 부서지기 때문에 충치가 특히 빨리 발생할 수 있다.

그 이유는 무엇일까?

지금까지 여러 의심이 있었지만, 백악질 이빨 현상에 대한 포괄적인 설명은 없었다.

어떤 경우에는 유전적 요인이 치아 발달 동안 광물화를 방해하는 역할을 하는 것으로 보인다. 하지만 플라스틱 첨가물인 비스페놀A나 항생제 등 환경적 요인도 의심된다. 유아기의 감염도 가능한 위험 요인으로 논의된다.

법랑질의 과도한 단백질

최근 또 다른 단서가 있다. 백악질 치아의 원인을 찾기 위해 멜버른 대학의 Michael Hubbard와 그의 동료들은 치아 법랑질 형성에 대해 자세히 조사했다.

첫째, 단백질 아멜로게닌은 법랑질 형성 세포에 의해 생성되고 법랑질의 여전히 작은 광물 결정에 결합한다. 법랑질이 단단해지면 효소가 아멜로게닌을 분해해 미네랄 결정이 자랄 수 있도록 한다.

그러나 이것은 백악질 치아의 경우 다르다. 연구원들이 발견한 바와 같이 부드럽고 변색된 부위에는 정상적인 딱딱한 치아 법랑질보다 3~15배 더 많은 단백질이 포함돼 있다. 법랑질이 광물화되었을 때 단백질이 분해되지 않은 것 같다. 결과적으로 과잉 단백질은 미네랄 결정의 성장을 차단하여 치아 법랑질을 단단하게 만든다.

혈청 단백질(serum protein, 血清蛋白質)은 광물화를 차단

그런데 왜 단백질이 제거되지 않을까?

이를 알아내기 위해 Hubbard와 그의 팀은 결함 있는 법랑질 부위의 단백질 분석을 수행했는데 놀라운 결과가 나왔다. 대신 부드러운 법랑질 부위에는 온전한 치아 법랑질에서 발견되지 않는 분자인 혈청 단백질 알부민의 양이 증가했다.

이것은 치아 법랑질에 영향을 미친다.

"알부민은 미성숙한 법랑질 결정에 자신을 부착함으로써 아멜로게닌을 모방한다"고 연구자들은 설명한다. 알부민은 법랑질의 효소에 의해 다시 분해될 수 없기 때문에 제자리에 남아 있다. Hubbard는 "결과는 지역에 국한된 광물화의 막힘이다"고 말했다. 이것은 치아의 일부만 영향을 받는 이유를 설명해준다.

유아기 유발 요인을 나타낸다.

이것이 확인되면 백악 치아의 더 깊은 원인에 대한 새로운 빛을 발산한다.

일반적인 믿음과는 달리, 문제는 치아의 에나멜 생성 세포가 아니라 에나멜 자체에 있다.

"우리의 발견은 이 세포를 비난했던 40년 동안의 치과 교리를 수정한다"고 Hubbard는 말했다.

동시에, 병리학적으로 변경된 치아 법랑질에 혈청 단백질 알부민이 존재한다는 것은 미성숙한 치아가 경화되는 초기 아동기에 원인이 있어야 함을 시사한다. 이것은 유아기 감염이 역할을 한다는 표시일 수 있다. "역학은 이미 이전 질병과의 연관성에 대한 증거를 보여주었지만, 특정 메커니즘이 빠져 있다"고 Hubbard와 그의 동료들은 말했다.

이제 확인된 혈청 알부민의 이동과 그로 인한 광물화 차단이 이 누락된 연결을 제공할 수 있다. Hubbard는 "이를 바탕으로 우리는 이제 이 글로벌 문제를 피하기 위한 전략을 찾을 수 있다"고 말했다.

(Frontiers of Physiology, 2021; doi: 10.3389 / fphys.2021.802833)

출처: Science in Public

- 백악질에는 잘못된 단백질이 침착되어 미네랄의 성장을 방해

- 치아의 에나멜 생성 세포가 아니라 에나멜 자체에 있다.

- 세포를 비난했던 40년 동안의 치과 교리 수정 필요

백악질 치아 생성의 원인을 밝혔다.

‘잘못된’ 단백질의 국소 이동이 치아 법랑질의 광물화를 차단한다.

차단된 결정체:

연구원들은 어린이의 치아 법랑질에서 갈색으로 변하고 충분히 경화되지 않은 부분인 알 수 없는 백악질 이빨이 어떻게 형성되는지를 명확히 알게 됐다. 문제는 법랑질을 생성하는 세포에 있는 것이 아니라 법랑질 자체에 있는 것이며, 백악질에는 잘못된 단백질이 침착되어 미네랄의 성장을 방해하게 된다. 그 결과 법랑질이 제대로 경화되지 않는다.

|

| ▲ 백악질 치아는 치아 법랑질의 부드럽고 갈색으로 변색된 부분과 지나치게 하얗고 부서지기 쉬운 법랑질에 나타난다. © D3 Group |

소위 백악질 치아가 크게 증가했다.

어린이 5명 중 1명 갈색 변색과 치아 법랑질 손상으로 고통받고 있으며, 심지어 12세 어린이 3명 중 1명이 영향을 받는다. 치아 법랑질의 미네랄 저장이 방해받기 때문에 이 단단한 치아 보호층이 부드러운 상태를 유지한다. 동시에 치아 표면은 거칠고 잘 부서지기 때문에 충치가 특히 빨리 발생할 수 있다.

그 이유는 무엇일까?

지금까지 여러 의심이 있었지만, 백악질 이빨 현상에 대한 포괄적인 설명은 없었다.

어떤 경우에는 유전적 요인이 치아 발달 동안 광물화를 방해하는 역할을 하는 것으로 보인다. 하지만 플라스틱 첨가물인 비스페놀A나 항생제 등 환경적 요인도 의심된다. 유아기의 감염도 가능한 위험 요인으로 논의된다.

|

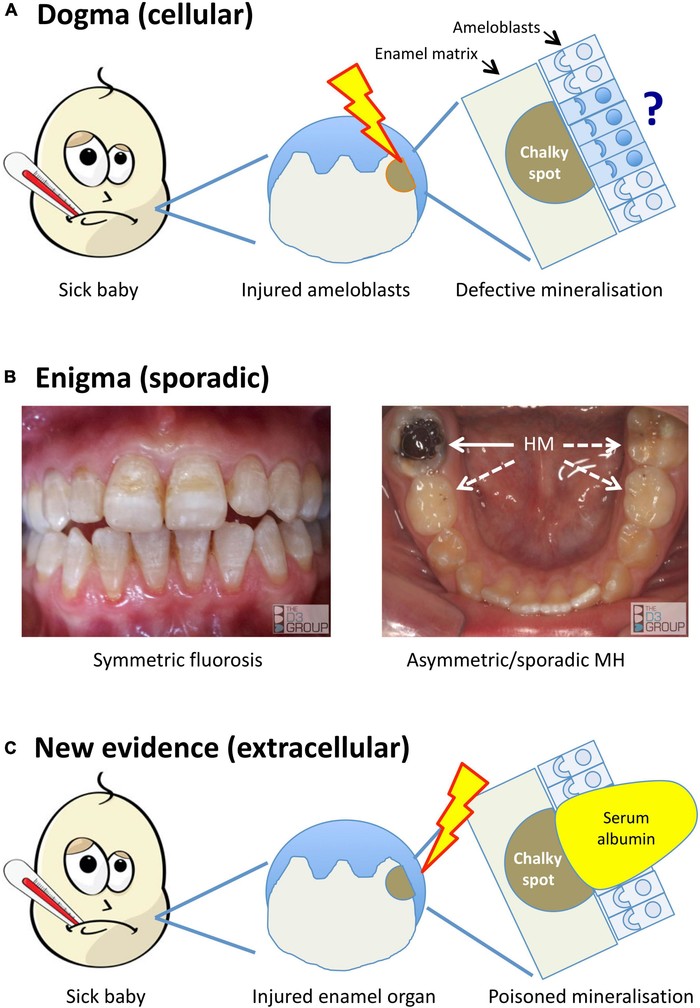

| ▲ 그림 1. MH의 병인에 대한 대체 모델. 텍스트에 제시된 주요 병리학적 개념의 번역적 묘사. (A) 현재의 이해하는 어린 시절의 질병(아픈 아기)이 에나멜 형성 세포(아멜로모세포)에 세포독성 손상(번개)을 일으키는 전신 장애로 이어진다는 것이다. 손상된 멜로모세포(슬픈 얼굴)와 에나멜 기질의 결함 있는 광물화(백악질 반점) 사이의 병리역학적 관계는 다른 멜로모세포가 아닌 손상의 국소화(물음표)와 마찬가지로 설명되지 않은 채로 남아 있다. (B) 계속되는 수수께끼는 논리적으로 전신 장애와 연결되는 치아 불소증 및 기타 법랑질 결함(대칭, 연대순)과 달리 MH가 산발적으로 나타난다는 것이다. 왼쪽 패널은 여러 치아에 걸쳐 대칭적으로 연장되는 동일선상의 법랑질 혼탁과 함께 중등도의 심각한 불소증을 보여준다. 대조적으로, 예시된 MH 케이스(오른쪽 패널)는 심각하게 저염화된 단일(HM) 6년 어금니(실선 화살표)를 포함한다. 영향을 받은 치아의 진행성 우식에도 불구하고, 반대쪽에 있는 파트너와 둘 다 2년 어금니는 지극히 정상으로 보인다(깨진 화살표). MH는 각 어금니 유형의 1-4개 모두를 포함할 수 있기 때문에(산발성 표현형 참조), 그 병리 기전은 국소화 요소를 포함해야 한다. (C) 본문에 기술된 새로운 증거는 혈청 알부민에 노출된 후 법랑질 경화를 직접적으로 방해하는 세포외 병리(중독된 광물화)를 암시한다. 손상된 법랑모세포를 일차적으로 유발하는 대신, 여기에서 손상은 법랑질 기관(번개 볼트) 내에서 말초적으로 발생하여 알부민이 풍부한 세포외액(예: 혈관 누출 또는 출혈 후)에 국부적으로 노출되는 것으로 생각된다. 이와 같이, 이 제안된 세포 외 병리 기전은 백악질 혼탁의 임상 특성을 설명할 수 있는 고유한 국소화 요소를 가지고 있다. 이미지 제공: D3 Group(thed3group.org). (출처: 관련논문 A Breakthrough in Understanding the Pathogenesis of Molar Hypomineralisation: The Mineralisation-Poisoning Model) |

법랑질의 과도한 단백질

최근 또 다른 단서가 있다. 백악질 치아의 원인을 찾기 위해 멜버른 대학의 Michael Hubbard와 그의 동료들은 치아 법랑질 형성에 대해 자세히 조사했다.

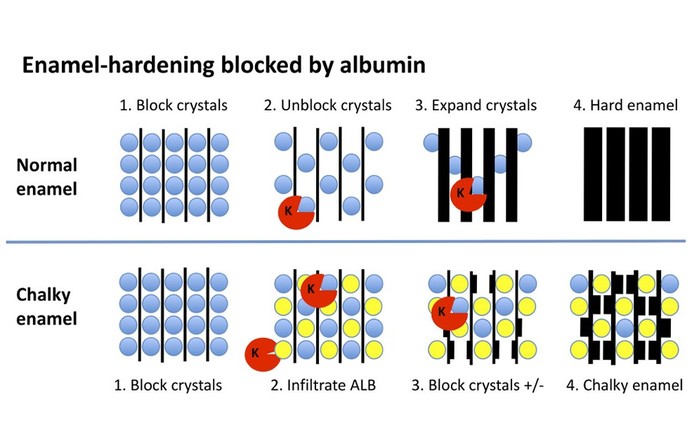

첫째, 단백질 아멜로게닌은 법랑질 형성 세포에 의해 생성되고 법랑질의 여전히 작은 광물 결정에 결합한다. 법랑질이 단단해지면 효소가 아멜로게닌을 분해해 미네랄 결정이 자랄 수 있도록 한다.

그러나 이것은 백악질 치아의 경우 다르다. 연구원들이 발견한 바와 같이 부드럽고 변색된 부위에는 정상적인 딱딱한 치아 법랑질보다 3~15배 더 많은 단백질이 포함돼 있다. 법랑질이 광물화되었을 때 단백질이 분해되지 않은 것 같다. 결과적으로 과잉 단백질은 미네랄 결정의 성장을 차단하여 치아 법랑질을 단단하게 만든다.

|

| ▲ 알부민이 정상적인 법랑질 단백질인 아멜로게닌 대신 미성숙한 치아 법랑질에 들어가면 효소(빨간색)가 단백질을 분해할 수 없다. 결과적으로 단백질은 미네랄 결정(검은색)의 성장을 차단한다. © Hubbard et al./ Frontiers in Physiology, CC-by-sa 4.0 |

혈청 단백질(serum protein, 血清蛋白質)은 광물화를 차단

그런데 왜 단백질이 제거되지 않을까?

이를 알아내기 위해 Hubbard와 그의 팀은 결함 있는 법랑질 부위의 단백질 분석을 수행했는데 놀라운 결과가 나왔다. 대신 부드러운 법랑질 부위에는 온전한 치아 법랑질에서 발견되지 않는 분자인 혈청 단백질 알부민의 양이 증가했다.

이것은 치아 법랑질에 영향을 미친다.

"알부민은 미성숙한 법랑질 결정에 자신을 부착함으로써 아멜로게닌을 모방한다"고 연구자들은 설명한다. 알부민은 법랑질의 효소에 의해 다시 분해될 수 없기 때문에 제자리에 남아 있다. Hubbard는 "결과는 지역에 국한된 광물화의 막힘이다"고 말했다. 이것은 치아의 일부만 영향을 받는 이유를 설명해준다.

유아기 유발 요인을 나타낸다.

이것이 확인되면 백악 치아의 더 깊은 원인에 대한 새로운 빛을 발산한다.

일반적인 믿음과는 달리, 문제는 치아의 에나멜 생성 세포가 아니라 에나멜 자체에 있다.

"우리의 발견은 이 세포를 비난했던 40년 동안의 치과 교리를 수정한다"고 Hubbard는 말했다.

동시에, 병리학적으로 변경된 치아 법랑질에 혈청 단백질 알부민이 존재한다는 것은 미성숙한 치아가 경화되는 초기 아동기에 원인이 있어야 함을 시사한다. 이것은 유아기 감염이 역할을 한다는 표시일 수 있다. "역학은 이미 이전 질병과의 연관성에 대한 증거를 보여주었지만, 특정 메커니즘이 빠져 있다"고 Hubbard와 그의 동료들은 말했다.

이제 확인된 혈청 알부민의 이동과 그로 인한 광물화 차단이 이 누락된 연결을 제공할 수 있다. Hubbard는 "이를 바탕으로 우리는 이제 이 글로벌 문제를 피하기 위한 전략을 찾을 수 있다"고 말했다.

(Frontiers of Physiology, 2021; doi: 10.3389 / fphys.2021.802833)

출처: Science in Public

[더사이언스플러스=문광주 기자]

[저작권자ⓒ the SCIENCE plus. 무단전재-재배포 금지]

오늘의 이슈

뉴스댓글 >

주요기사

+

많이 본 기사

Basic Science

+

AI & Tech

+

Photos

+